2022年夏末,四川成都这座以悠闲生活和美食文化闻名的城市,再次面临新冠疫情的严峻考验,随着奥密克戎变异株的快速传播,成都多个区域被划定为疫情中高风险区,实施临时管控措施,这座城市在沉默中爆发出了惊人的韧性,政府、医护人员、志愿者和普通市民共同织就了一张充满温情的抗疫之网,这篇文章将深入探讨成都疫情区的现状、应对策略和社会反响,展现一座城市在危机中的团结与力量。

疫情背景与区域管控

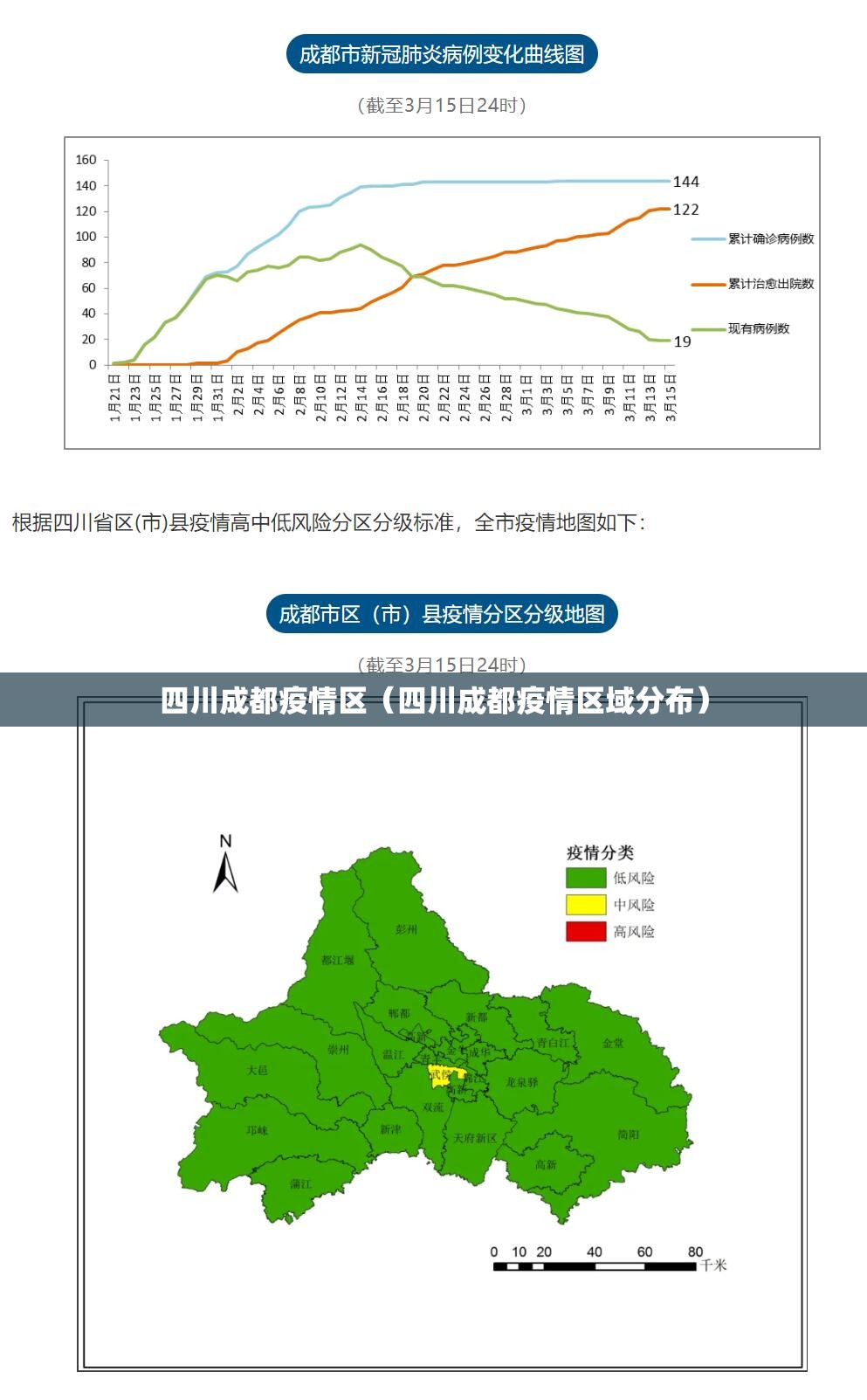

成都作为四川省会和中国西部重要经济中心,人口超过2000万,流动性极高,本轮疫情始于8月下旬,源头与外地输入病例相关,病毒迅速在社区隐匿传播,截至9月初,成都报告了数百例本土确诊病例,涉及锦江区、武侯区、龙泉驿区等多个区域,政府迅速响应,将高风险区如锦江区的部分街道划为封控区,实行“足不出户”政策;中风险区则限制人员流动,进行多轮全员核酸检测,整个城市虽未全面封锁,但防控措施严格,旨在以最小成本阻断传播链。

政府应对:科学与效率并重

成都政府的抗疫策略体现了科学性和人性化的结合,依托大数据和智能化系统,快速追踪密接者和次密接者,实施精准隔离,在全市设置数千个核酸检测点,确保“应检尽检”,单日检测能力超千万人次,政府加强物资保障,通过线上平台和社区配送,确保封控区居民的生活必需品供应,值得一提的是,成都还注重信息透明,每日召开新闻发布会,通过社交媒体及时更新疫情数据,减少公众恐慌,这种高效应对不仅控制了疫情扩散,也赢得了市民的信任。

医护人员与志愿者:无畏的逆行者

在疫情区的第一线,医护人员和志愿者构成了最美的风景线,成都各大医院抽调精干力量,组成核酸检测小队,冒着高温酷暑,穿着防护服连续工作数小时,许多医护人员累倒在岗位上,却无人抱怨,志愿者队伍同样令人动容:社区工作者、大学生、退休老人纷纷报名,协助维持秩序、配送物资、安抚居民情绪,在锦江区的一个封控小区,志愿者自发组织“爱心车队”,为老人和孕妇提供紧急出行服务,这些平凡英雄的无私奉献,彰显了成都人特有的乐观与互助精神。

市民生活:困境中的温情与创意

疫情给成都市民的生活带来了诸多不便,但人们以积极心态应对,封控区内,居民通过阳台音乐会、线上美食分享会等方式保持联系,缓解焦虑,社交媒体上,“成都疫情加油”的话题热度不减,市民分享居家隔离日记、感恩医护人员的视频,传递着正能量,经济方面,线下餐饮和旅游业受冲击,但本地企业快速转型,推出外卖套餐和虚拟旅游项目,政府也发放消费券以刺激复苏,这种“成都式乐观”不仅维护了社会稳定,还增强了社区凝聚力。

挑战与反思

尽管成都抗疫成效显著,但仍面临挑战,一是经济压力:中小企业和个体户在管控中生存艰难,需更多政策支持,二是心理问题:长期隔离可能导致居民焦虑或抑郁,心理健康服务有待加强,三是区域平衡:郊区农村的医疗资源相对薄弱,需提升防控能力,反思本轮疫情,成都经验表明,精准防控和公众配合至关重要,未来应加强公共卫生体系建设,提高应对突发事件的韧性。

韧性城市的前行之路

四川成都疫情区的故事,是一部充满坚韧与温情的抗疫史诗,没有豪言壮语,只有默默付出的身影和团结一心的力量,疫情终将过去,但成都人所展现出的乐观、互助和创新精神,将深深烙印在这座城市的文化基因中,正如一位成都市民所说:“疫情让我们慢下来,却让我们更爱这座城。”成都将继续以包容和坚强的姿态,迎接挑战,前行在复苏与发展的大道上。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏