2022年春季,中国多地疫情反弹,城市管理措施成为公众关注的焦点,济南因疫情实施封城,而杭州则因交通拥堵问题持续限行政策,这两个城市的不同应对策略,反映了疫情防控与城市运行的平衡之道,本文将探讨济南封城的时间背景、影响,以及杭州限行政策的现状与争议,并分析这些措施背后的深层逻辑。

济南封城时间与背景

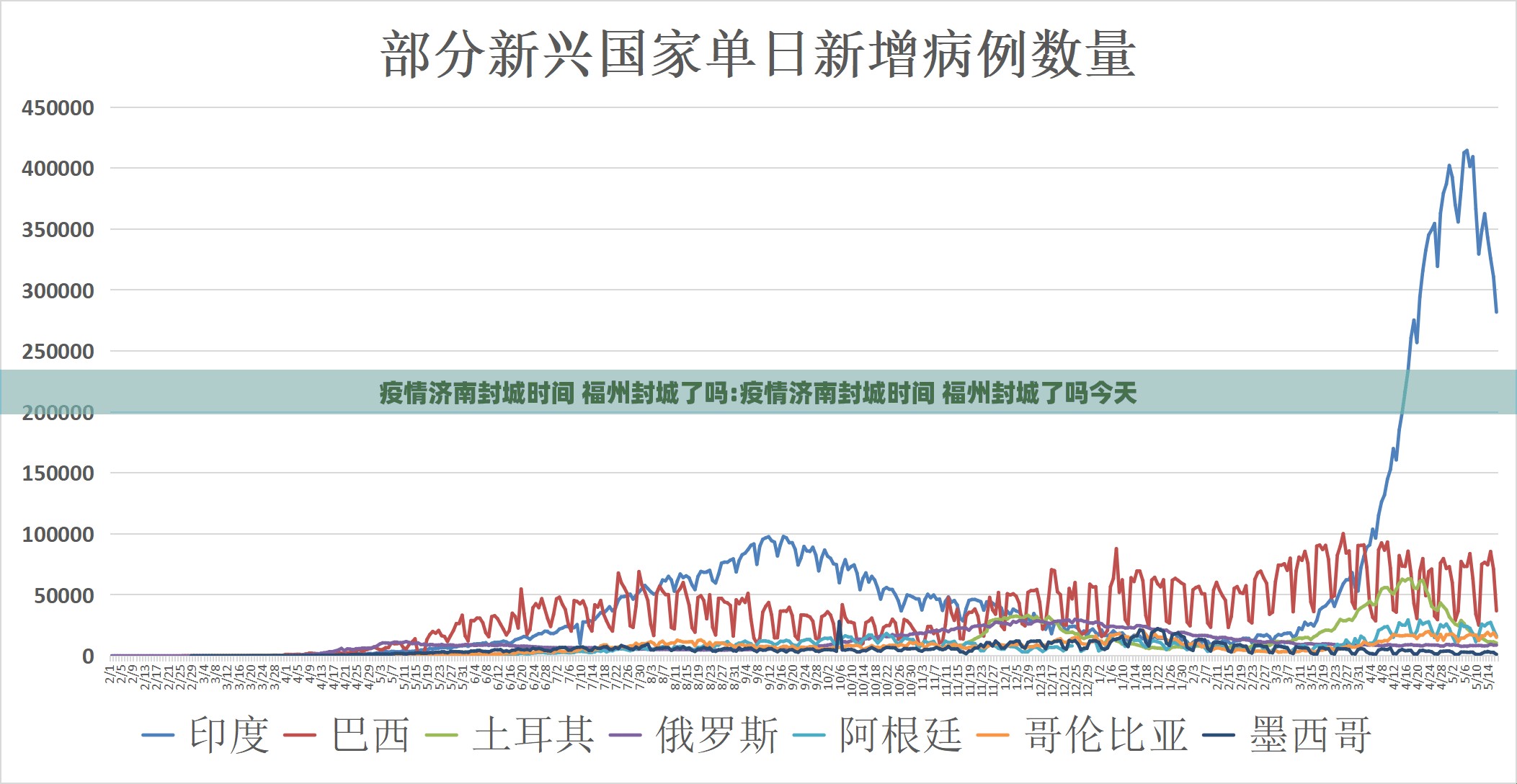

2022年4月,济南市出现新一轮新冠疫情本土传播,感染者数量快速上升,涉及多个区域,为遏制病毒扩散,济南市政府于4月26日宣布实施“静态管理”,即俗称的封城措施,封城时间持续约三周,至5月中旬逐步解封,期间,全市居民非必要不外出,公共交通暂停,企业居家办公,学校转为线上教学,仅保障基本生活物资的供应。

济南封城的决策基于疫情数据的严峻性:日新增病例一度超过百例,且存在隐匿传播链,封城措施有效切断了传播途径,但同时也带来了经济和社会成本,中小型企业面临停工压力,市民生活受限,尤其是医疗资源分配和心理健康问题凸显,部分慢性病患者就医困难,而长期隔离加剧了焦虑情绪,尽管如此,封城在短期内控制了疫情,为后续复工复产奠定了基础,这一案例显示,封城是极端但必要的应急手段,其成功依赖于政府的执行力与公众的配合。

杭州限行政策:现状与争议

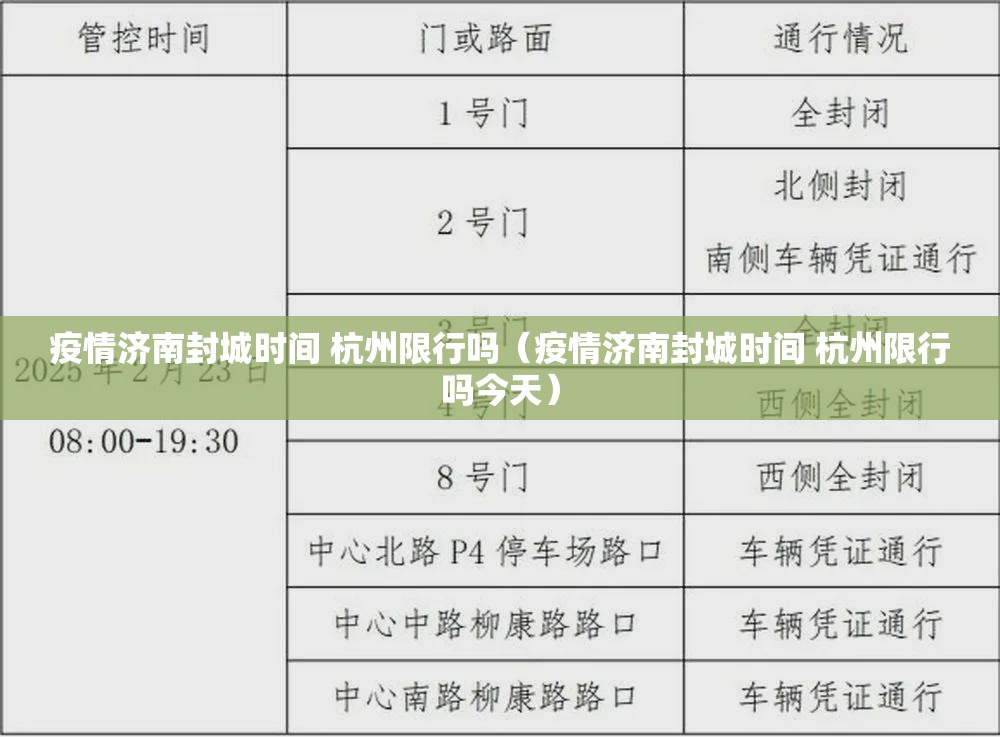

与济南的紧急封城不同,杭州作为浙江省会,常年实施交通限行政策以缓解拥堵和污染,杭州限行规则主要基于尾号限行和区域限行,工作日高峰时段(如7:00-9:00、16:30-18:30)在核心区域限制非浙A牌照车辆通行,杭州还推广新能源汽车免限行政策,以鼓励绿色出行。

疫情期间,杭州限行政策并未放松,反而因防控需要加强了管理,在2022年疫情高峰期,杭州利用限行系统限制人员流动,结合健康码查验减少跨区传播风险,限行政策也引发争议,支持者认为,限行降低了交通压力,提升了空气质量;反对者则指出,限行增加了通勤成本,尤其对郊区和外来务工人员不友好,数据显示,杭州限行使高峰拥堵指数下降15%,但新能源汽车销量上升,反映了政策的双面性。

比较分析:封城与限行的异同

济南封城和杭州限行虽目的不同——前者针对公共卫生危机,后者针对日常城市管理——但都体现了城市治理的“精细化”趋势,两者均通过限制人员流动来实现目标,但封城是临时性、强制性的应急措施,而限行是长期性、结构性的政策工具,封城更注重生命健康安全,代价是经济暂停;限行则追求可持续运行,代价是社会便利性的部分牺牲。

从公众反应看,封城往往得到较高配合度,因疫情威胁显而易见;而限行则易引发持续争论,因其影响日常生活的方方面面,济南封城期间,社区团购和志愿者服务缓解了部分困难;杭州限行则依靠科技手段(如APP提示)减少不便,这提示我们,城市措施的成功离不开技术创新和公众参与。

深层思考:城市治理的平衡之道

疫情考验了城市的韧性,济南和杭州的案例启示我们,未来城市管理需在多重目标间寻求平衡,应急措施如封城应科学透明,避免“一刀切”,配套保障民生;常规政策如限行需动态调整,结合大数据和民意反馈,杭州正探索“拥堵收费”替代限行,以更公平地分配道路资源。

更重要的是,这些措施凸显了城市治理的“人本”核心,无论是封城还是限行,最终目的是提升市民生活质量,政府需加强沟通,减少政策摩擦,同时推动基础设施升级(如公共交通网络),从根本上解决问题。

济南封城与杭州限行,是疫情背景下城市管理的两个缩影,它们既反映了中国城市的快速响应能力,也揭示了治理中的挑战,随着疫情趋缓和城市化深入,我们期待更智能、包容的政策,让城市在危机与日常中都能高效运行,正如济南解封后的复苏和杭州的持续创新所示,只有不断学习与适应,城市才能成为人民安居乐业的港湾。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏