2021年7月,南京禄口国际机场暴发的新一轮新冠疫情,迅速蔓延至全国多个省份,成为自武汉疫情以来中国最严重的本土传播事件之一,这场疫情不仅暴露了疫情防控中的漏洞,更引发了一场深刻的问责风暴,对南京禄口疫情的追责,不仅是对个别失职者的惩处,更是对中国公共卫生体系与应急管理机制的一次全面检视,本文将从事件背景、问责过程、制度反思与长远启示四个方面,探讨这一事件的深层含义。

事件背景:禄口疫情何以失控?

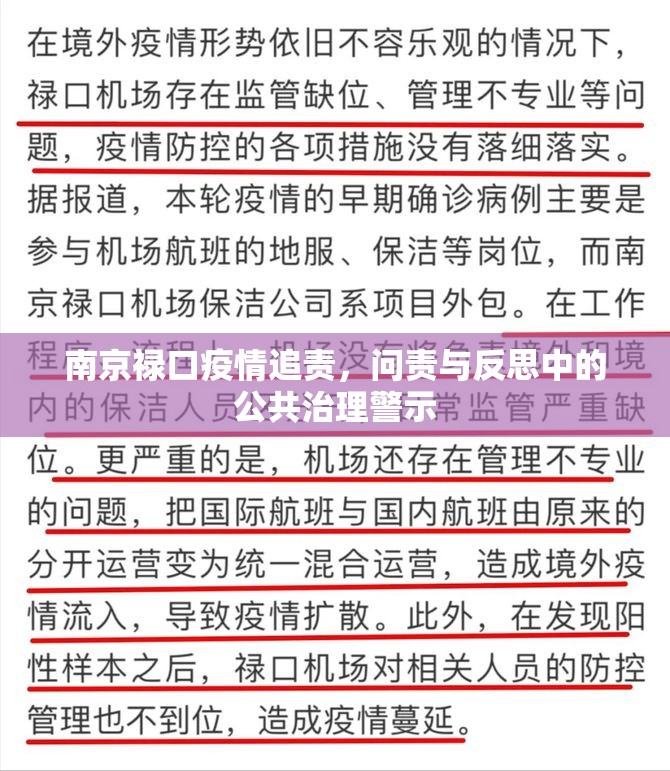

南京禄口国际机场作为中国东部重要的航空枢纽,日均客流量巨大,疫情起因于机场保洁人员感染Delta变异毒株,随后通过人员流动快速扩散,调查显示,机场在防控措施上存在严重疏漏:国际与国内航班保洁人员未严格分区管理、定期核酸检测频率不足、员工健康监测流于形式等,更令人担忧的是,疫情发现后,初期响应迟缓,信息报送不及时,导致病毒扩散至江苏、湖南、四川等多地,禄口疫情因此不仅是一场公共卫生危机,更成为管理失职的典型案例。

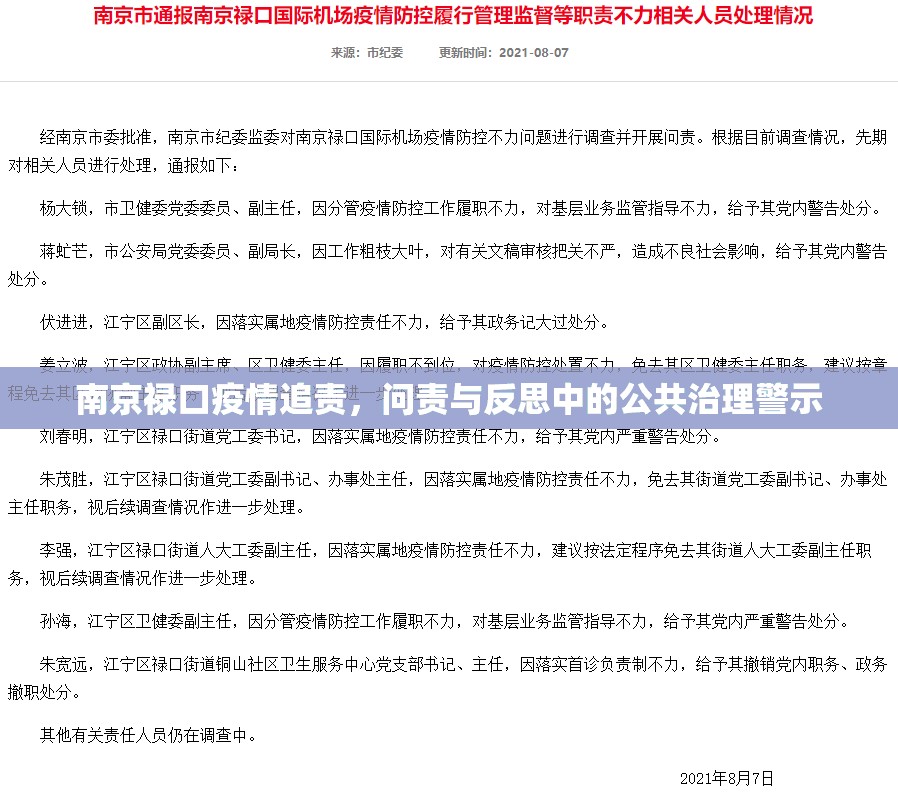

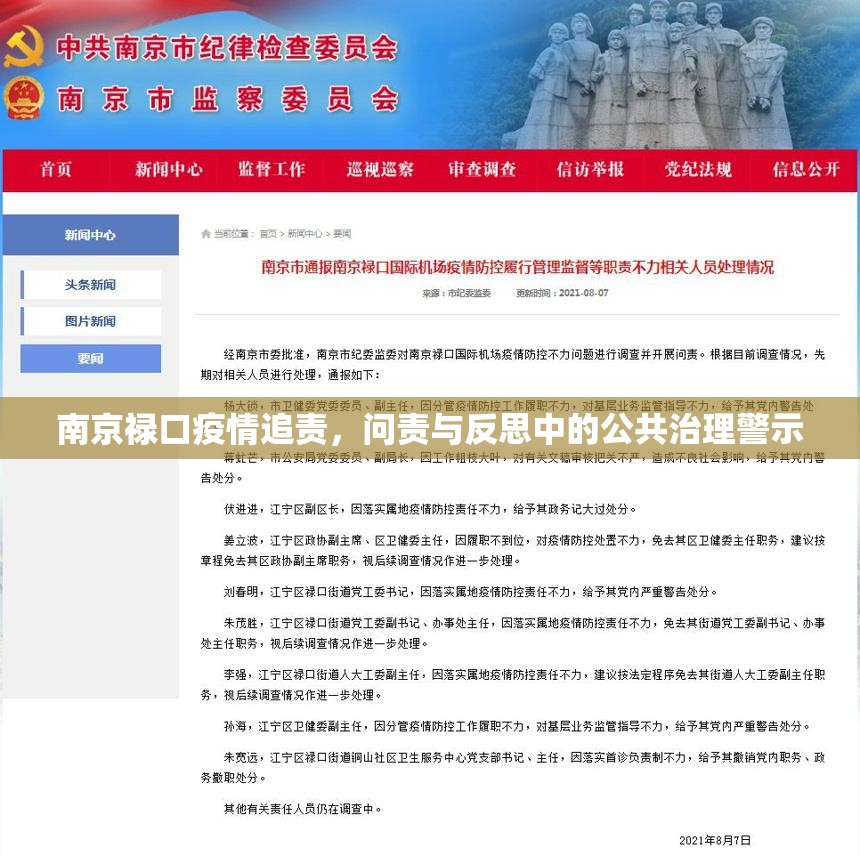

问责过程:层层追责与制度响应

疫情暴发后,公众与媒体对问责的呼声高涨,2021年8月,江苏省和南京市纪委监委迅速启动调查,最终对包括南京市副市长、江宁区委书记、机场集团高管在内的15名相关人员给予党纪政务处分,东部机场集团党委书记、董事长冯军被免职并立案审查,南京市卫健委主任等官员被责令辞职,这一追责行动体现了“失职必究”的原则,但也引发讨论:问责是否仅停留在“人头落地”层面?追责过程凸显了中国行政体系中的“压力型问责”特点,即上级压力下快速处理责任人,以平息公众情绪,问责的真正意义应在于推动系统整改,而非仅追求短期政治效果。

制度反思:漏洞何在?如何修补?

追责之余,禄口疫情更需制度性反思,疫情防控中的“官僚主义”问题突出,机场管理方未能将国家防控指南落实到位,存在“文件防疫”而非“实战防疫”的倾向,部门协调失灵,机场归属于省级国资委管理,而地方卫生部门介入不足,导致条块分割、责任模糊,应急响应机制缺乏韧性,疫情初期,南京未能及时启动大规模核酸检测或旅行限制,反映出预案与实战的脱节,这些漏洞警示,公共治理需从“事后问责”转向“事前防控”,加强跨部门协作、数字化监测与常态化演练。

长远启示:问责之后,治理何去何从?

禄口疫情的追责不应止步于个人惩处,而应成为推动治理现代化的契机,第一,需完善公共卫生法律体系,明确各方责任,中国虽有《传染病防治法》,但细节执行仍存模糊地带,应通过立法强化问责的规范性与透明度,第二,加强专业化管理,机场、港口等关键枢纽需引入独立第三方评估,避免行政干预替代科学决策,第三,推动社会参与监督,公众和媒体在疫情中扮演了“吹哨人”角色,未来应拓宽监督渠道,形成政府与社会共治的格局,问责文化需从“惩罚性”转向“建设性”,通过问责促进制度学习而非恐惧氛围。

南京禄口疫情追责事件,既是中国抗疫征程中的一个挫折,也是治理转型的催化剂,它提醒我们,疫情防控无小事,任何一个环节的疏忽都可能酿成重大后果,唯有通过严肃问责、深度反思与系统改革,才能构建更具韧性的公共卫生体系,确保人民生命安全和社会稳定,未来的挑战仍存,但禄口疫情的教训必将成为中国治理现代化的重要注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏