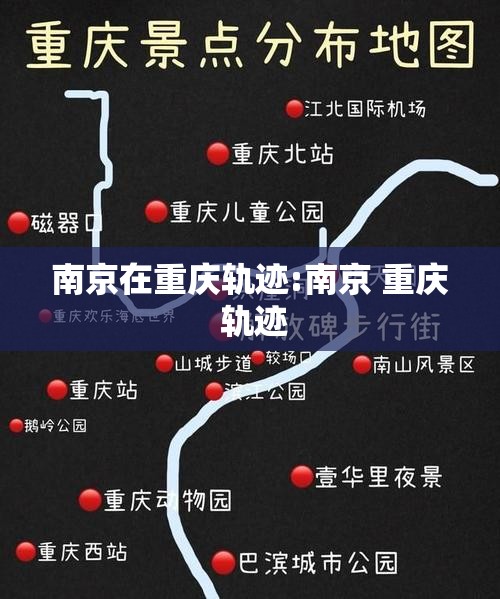

在中国近现代史的宏大叙事中,南京与重庆这两座城市因战争与迁徙而紧密相连,1937年抗日战争全面爆发后,南京沦陷,国民政府西迁至重庆,开启了“陪都时代”,这段历史不仅塑造了重庆作为战时首都的辉煌,也在南京的城市记忆中刻下了深深的轨迹,本文将探讨南京在重庆的历史轨迹,分析其政治、文化与社会影响,并反思双城在当代的共鸣。

政治轨迹:从首都到陪都的转移

1937年12月,南京沦陷于日军之手,国民政府被迫西迁,重庆成为战时陪都,这一政治中心的转移,不仅是地理上的迁徙,更是国家命脉的延续,南京作为民国时期的首都,其政府机构、军事指挥系统和外交使团大量迁入重庆,使重庆迅速崛起为战时中国的政治核心,国民政府主席林森及蒋介石等领导人驻跸重庆,指挥全国抗战,而南京则沦为日占区,饱受战争摧残,这段轨迹体现了中国民族的韧性——南京的“陷落”并非终结,而是通过重庆的“坚守”获得了重生,政治上的双城联动,为抗战胜利奠定了基石,也成为南京在重庆留下的最深刻轨迹之一。

文化轨迹:精英迁徙与精神传承

随着政治中心的西迁,南京的文化精英——学者、艺术家、作家和学生——也大规模涌入重庆,南京的中央大学、金陵大学等高校迁至重庆沙坪坝等地,延续了中国教育的命脉,这些机构在重庆重建校园,不仅保存了南京的文化火种,还促进了重庆本地文化的繁荣,南京带来的学术资源和出版活动,催生了重庆战时文化的黄金时代,如《中央日报》等报刊的发行,以及鲁迅、老舍等文化名人的创作,南京的文化轨迹在重庆得以延续,形成了一种“双城文化共生”现象:南京的典雅与重庆的豪迈相互融合,塑造了战时中国独特的精神风貌,这段历史提醒我们,文化的生命力不在于地域,而在于人的传承与创新。

社会轨迹:人口流动与城市变迁

南京沦陷后,大量难民和普通市民西迁至重庆,这场人口大迁徙改变了重庆的社会结构,据估计,战时重庆人口从战前的30万激增至100多万,其中南京籍移民占了相当比例,这些移民带来了南京的生活方式、饮食习惯和方言,融入重庆的市井文化中,南京的盐水鸭、小笼包等美食在重庆街头出现,而重庆的麻辣文化也反向影响南京移民,社会轨迹上的这种交融,不仅缓解了战时的苦难,还促进了两座城市的民间纽带,战后,部分南京人返回故乡,但许多人选择留在重庆,使这段轨迹成为家族记忆的一部分,在重庆的街头巷尾,仍可寻见南京的痕迹,如某些老社区的建筑风格或口音遗存。

历史反思:轨迹的当代回声

南京在重庆的轨迹,不仅是历史事件,更是一种民族精神的象征,它体现了中国人在危难中的团结与适应力,也为当代城市发展提供了启示,南京和重庆作为现代化大都市,在经济、文化领域继续合作,例如长江经济带建设中的双城联动,呼应了战时的轨迹,这段历史也警示我们勿忘国耻——南京大屠杀的伤痛与重庆大轰炸的苦难,都应成为和平时代的反思资源,通过铭记这段轨迹,我们可以更好地理解战争与和平、迁徙与归属的意义。

南京在重庆的轨迹是一部充满烽火与希望的史诗,从政治转移到文化传承,再到社会融合,这段历史深化了两座城市的联系,塑造了中国的现代 identity,在当今全球化时代,重访这一轨迹,不仅是为了纪念,更是为了从中汲取智慧,推动城市与社会的和谐发展,南京与重庆,双城的故事仍在继续,它们的轨迹将永远闪耀在历史的长河中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏