从六朝古都南京到东北重镇沈阳,一条跨越千里的行程,不仅连接了两座历史名城,更串起了中国南北文化的脉络,这条路线承载着历史的记忆、文化的交流与时代的变迁,成为观察中国区域发展与人文融合的独特窗口。

历史维度:两座古城的时空对话

南京与沈阳,一南一北,皆以深厚的历史底蕴著称,南京作为“六朝古都”,见证了东吴、东晋及南朝宋、齐、梁、陈的兴衰,明清时期更是中国的政治中心之一,沈阳则作为清朝发祥地,素有“一朝发祥地,两代帝王都”之称,故宫与北陵静述着满汉文化的交融,从南京到沈阳的行程,仿佛一场穿越时空的对话:明孝陵的石象路与沈阳故宫的大政殿,分别诉说着汉文化与满族文明的辉煌;秦淮河的柔美与辽河的奔放,则映射出南北地域性格的差异与互补。

历史上,两地的联系早已有之,清代初期,南京(时称江宁)作为江南经济中心,与沈阳通过京杭大运河及陆路通道紧密相连,南方的丝绸、瓷器与北方的皮毛、药材在此交汇,近代以来,南京国民政府的政治影响与沈阳的工业基础,共同构成了中国现代化进程中的重要一环。

文化交融:从江南雅韵到关东豪情

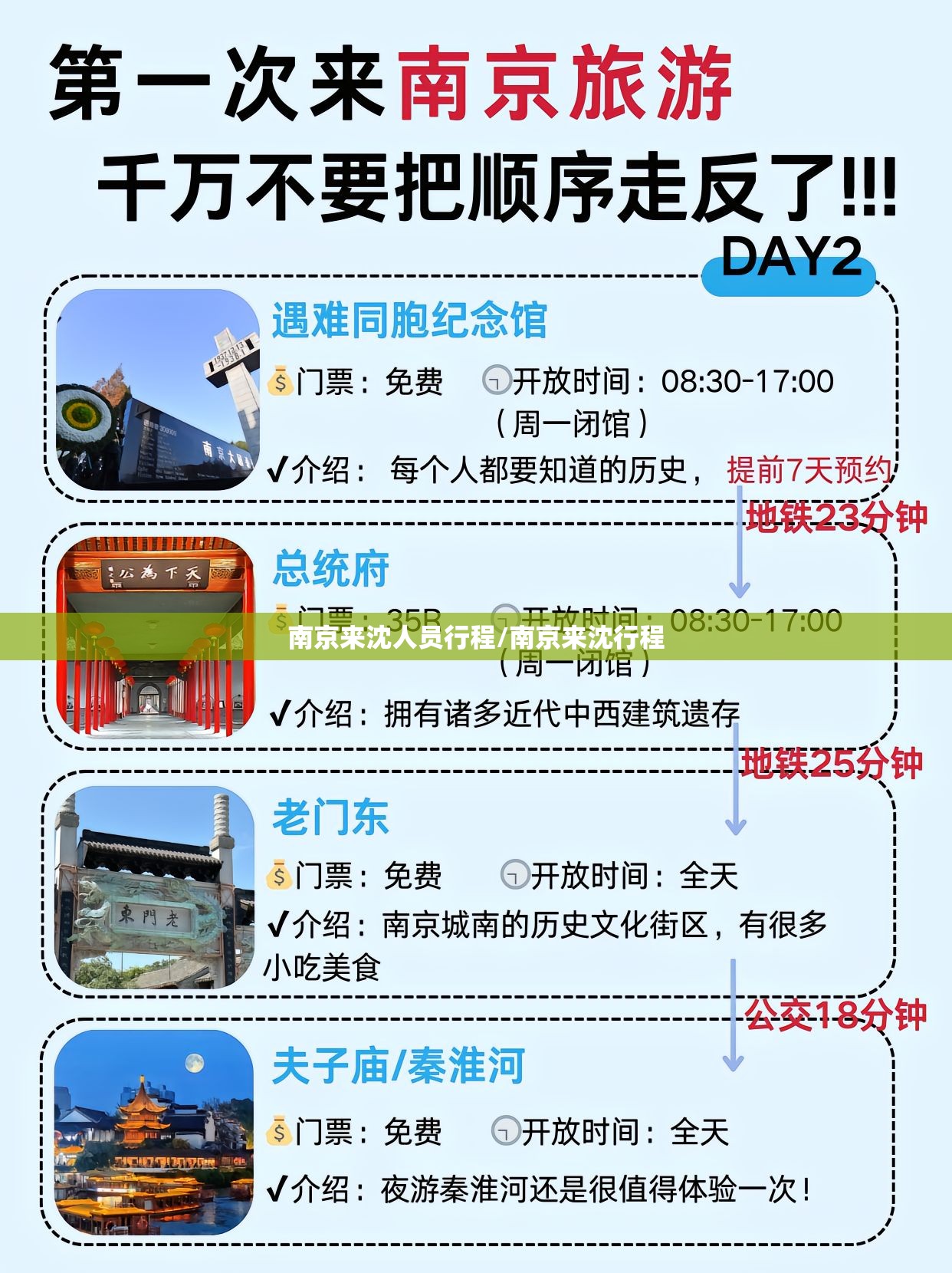

南京至沈阳的行程,也是一条文化体验的丰富路径,南京的文人气息与沈阳的民间活力,形成鲜明对比却又相互吸引,在南京,人们可漫步夫子庙,感受“十里秦淮”的诗词雅韵;品尝盐水鸭与雨花茶,体会江南饮食的精致,而抵达沈阳后,则能体验东北的豪迈:听一场二人转,吃一顿酸菜白肉锅,在刘老根大舞台的笑声中感受关东文化的直率与热情。

这种文化差异并非隔阂,而是互补的源泉,近年来,两地通过文艺交流、非遗合作等形式深化互动,南京云锦与沈阳剪纸的联合展览、南北戏曲的汇演活动,均成为文化融合的生动实践,更值得一提的是,语言上的互动:南京方言的温软与东北话的幽默,通过人口流动与媒体传播,逐渐融入彼此的日常表达中。

经济脉络:区域协同与时代机遇

从经济视角看,南京至沈阳的行程映射出中国区域发展的战略布局,南京作为长三角城市群的核心城市之一,以科技创新和现代服务业见长;沈阳则是东北振兴的龙头,依托装备制造业与重工业基础,正积极探索转型升级,高铁与航空网络的完善,使两地的时空距离缩短至半日之内,为人才、资本与技术的流动提供了便利。

近年来,两地合作日益紧密,南京的软件企业与沈阳的制造业基地通过数字化改造实现联动;东北的农产品通过电商平台销往江南市场;两地的文旅合作也助推了“南北互游”热潮,这条行程不仅是地理路径,更成为一条经济协同发展的纽带。

个体叙事:旅程中的故事与情感

对于普通人而言,南京至沈阳的行程充满个性化的色彩,大学生因求学而南北奔波,创业者为商机往返两地,游客因向往不同风景而踏上旅程,在沈阳读书的南京学子,可能既怀念故乡的桂花香,又爱上了东北的雪景;在南京工作的沈阳人,或许既习惯江南的梅雨,又难忘家乡的酸菜馅饺子。

这些个体故事背后,是中国人日益频繁的跨区域流动与文化适应,交通的便捷(如高铁G1256次列车直达)与互联网的普及,让南北生活方式的切换变得更加自如,许多人通过这条行程,重新定义“故乡”与“他乡”,在差异中找到归属感。

南北千里,皆为华章

南京至沈阳的行程,超越简单的地理移动,成为历史、文化、经济与个体生命的交汇点,它提醒我们,中国的辽阔与多元,既是地域的特色,也是统一的底色,在新时代的进程中,这种南北互动将继续深化,为两座城市乃至整个国家注入活力,正如一名旅行者所说:“从秦淮河到浑河,一路皆是风景;从江南到关东,处处都是家园。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏