2020年初,新冠疫情的暴发给全球经济和社会运行带来了前所未有的冲击,作为中国重要的直辖市和经济中心,天津市积极响应国家号召,出台了一系列社保减免政策,以缓解企业压力、保障民生稳定,这些政策不仅体现了政府的责任与担当,也为后疫情时代的经济复苏奠定了坚实基础,本文将深入解析天津市疫情期间社保减免政策的具体内容、实施效果及其长远意义。

政策背景与主要内容

为应对疫情带来的经济下行压力,国家人力资源和社会保障部、财政部等部门联合下发通知,要求各地阶段性减免企业社会保险费,天津市迅速响应,结合本地实际情况,制定了详细的实施细则,主要包括以下方面:

-

减免范围与对象:

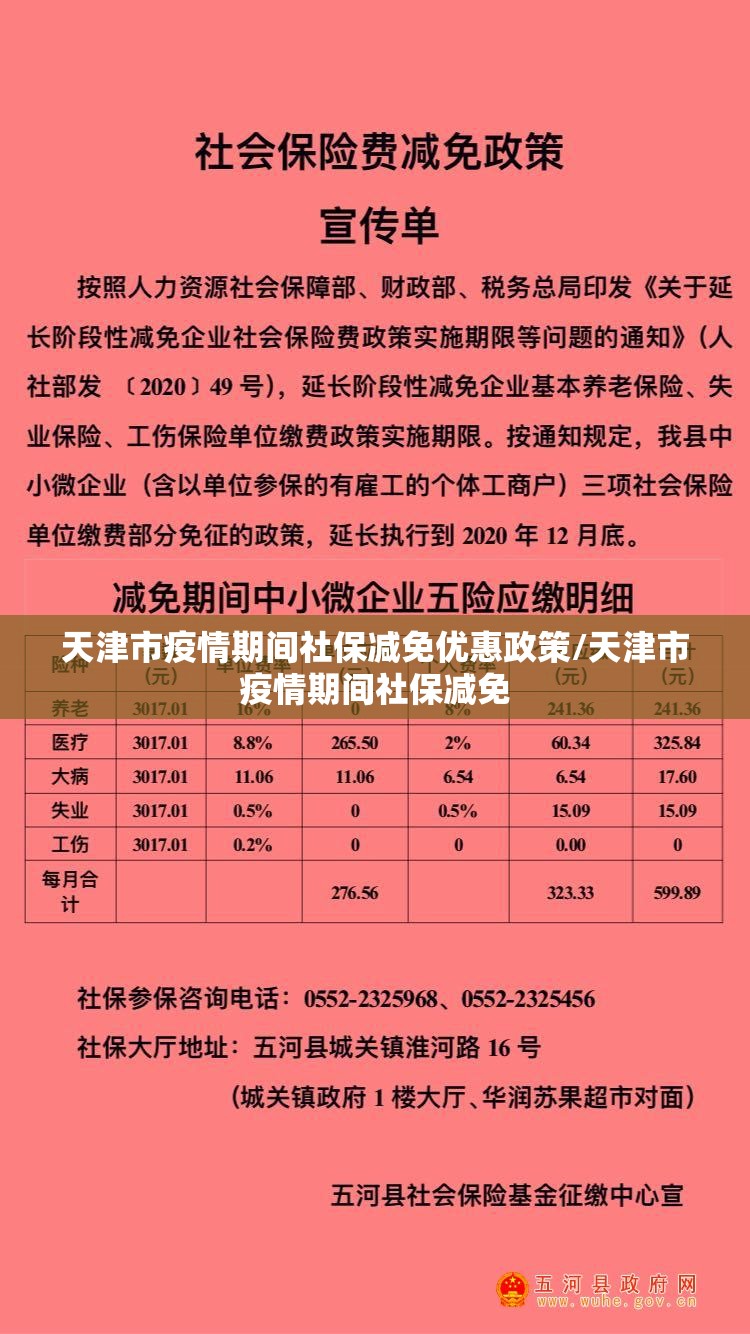

政策覆盖全市中小微企业、个体工商户及部分大型企业,2020年2月至6月,对中小微企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费部分;2020年2月至4月,对大型企业减半征收上述三项费用,受疫情影响生产经营出现严重困难的企业可申请缓缴社保费,缓缴期限最长不超过6个月。 -

医保费用减征:

在确保医保基金安全的前提下,天津市对职工医保单位缴费部分实行减半征收,减征期限为2020年2月至6月,这一举措进一步降低了企业用工成本。 -

灵活就业人员支持:

对以个人身份参加社会保险的个体工商户和灵活就业人员,允许暂缓缴纳社保费,缓缴期间不影响个人权益记录。

政策实施效果

社保减免政策的落地,为天津市企业带来了实实在在的红利,据统计,2020年全市累计减免社保费超过200亿元,惠及企业数十万家,稳定就业岗位超过300万个,具体效果体现在以下几方面:

-

缓解企业资金压力:

疫情期间,许多企业面临订单减少、现金流紧张等困境,社保减免直接降低了企业用工成本,帮助它们维持运营、避免裁员,一家中型制造业企业通过减免政策,每月节省开支近10万元,有效渡过了难关。 -

稳定就业市场:

社保减免政策与稳岗补贴、就业培训等措施相结合,显著提升了就业市场的韧性,天津市失业率在疫情期间保持在较低水平,未出现大规模失业潮。 -

促进社会和谐:

通过保障企业正常运转和职工收入稳定,政策减少了劳资纠纷,增强了社会凝聚力,许多企业将减免的资金用于员工福利或技术升级,形成了良性循环。

政策的长远意义

天津市社保减免政策不仅是应急之举,更对未来社会保障体系的完善提供了重要启示:

-

灵活性调整机制:

政策表明,社会保障制度需要具备应对突发公共事件的弹性,未来或可建立动态费率调整机制,根据经济形势变化适时减免社保费用,实现“保企业”与“保民生”的平衡。 -

数字化管理升级:

疫情期间,天津市通过线上平台快速落实减免政策,减少了企业申报流程,这推动了社保管理的数字化转型,为今后高效服务提供了模板。 -

区域协同发展:

天津市的经验为其他省市提供了借鉴,在跨区域经济合作中,社保政策的协调与联动将成为重点,例如探索京津冀地区社保减免互认机制。

挑战与建议

尽管政策成效显著,但实施过程中也暴露出一些问题,部分小微企业因信息不对称未能及时享受优惠;个别行业(如旅游业)恢复缓慢,需更长期的支持,对此,提出以下建议:

-

加强政策宣传:

通过多渠道宣传确保企业应知尽知,利用大数据技术精准推送信息。 -

延长特殊行业支持:

对受疫情影响严重的行业,延长减免期限或提供额外补贴。

-

完善监督机制:

确保减免资金真正惠及企业,防止套利或滥用行为。

天津市疫情期间的社保减免政策,是政府与企业、社会共克时艰的生动实践,它不仅缓解了短期经济压力,更推动了社会保障制度的优化与创新,随着经济逐步复苏,这类政策将继续发挥关键作用,为构建更具韧性的社会经济体系注入持久动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏