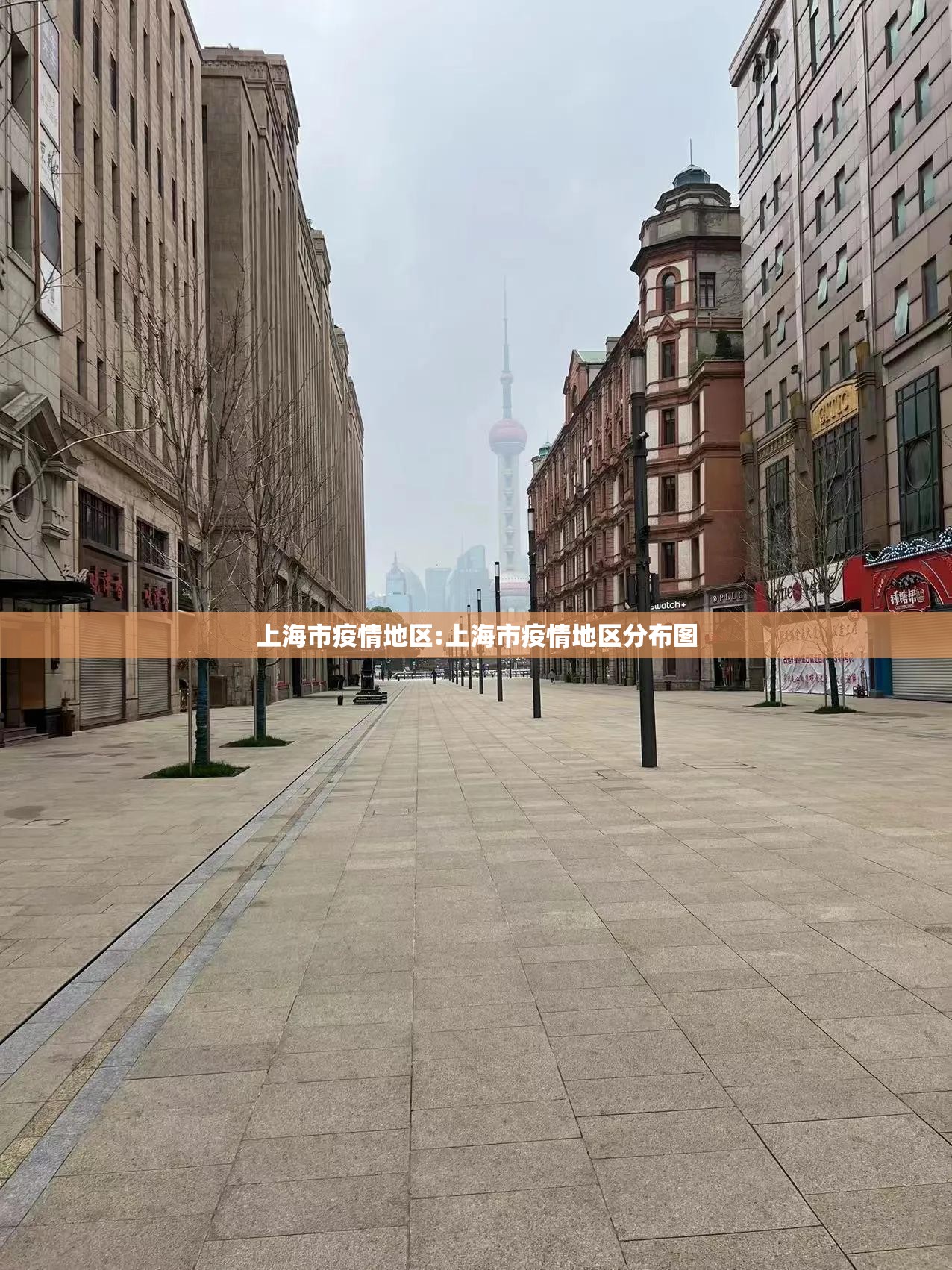

2022年春季,上海市作为中国最大的经济中心和国际化大都市,遭遇了自新冠疫情暴发以来最严峻的公共卫生挑战,疫情地区的划定、防控措施的升级以及社会各界的响应,不仅考验着城市的治理能力,也折射出超大城市在应对突发危机时的韧性与脆弱性,本文将探讨上海市疫情地区的现状、应对策略及其对城市发展的深远影响。

疫情地区的分布与特点

上海市疫情地区主要集中在人口密集的城区和郊区结合部,如浦东新区、闵行区、徐汇区等,这些地区具有高度城市化、人口流动性强、经济活跃等特点,但也正因如此,疫情传播风险较高,奥密克戎变异株的高传染性使得疫情在短时间内快速扩散,导致多个社区被划为封控区、管控区和防范区,疫情地区的划分不仅基于病例数量,还考虑了地理环境、人口密度和资源配置等因素,体现了科学精准的防控思路。

防控措施的层层推进

面对疫情,上海市政府采取了一系列分级分类的防控措施,初期,通过大规模核酸检测、流调追踪和区域封控,试图切断传播链;随后,随着病例数量的增加,全市进入了静态管理阶段,实行“足不出户”和“非必要不流动”的政策,这些措施虽然有效控制了疫情,但也对市民的生活和经济活动造成了显著影响,物流受阻、供应链中断、部分企业停工停产,甚至引发了市民对生活物资保障的担忧。

上海在防控中不断调整策略,逐步优化措施,建立“白名单”制度保障关键企业运行,推出线上平台解决物资配送问题,并针对老年人、孕妇等特殊群体开辟绿色通道,这些举措体现了城市治理的灵活性和人文关怀。

社会响应与市民韧性

疫情地区的挑战不仅考验政府,也考验着社会的整体韧性,上海市市民在疫情期间展现了高度的自律和互助精神,社区志愿者、医护人员和基层工作者日夜奋战,成为疫情防控的中坚力量,市民通过社交媒体发声,既表达诉求,也参与监督,形成了政府与社会的良性互动。

疫情也暴露了城市治理中的一些短板,部分老旧小区基础设施薄弱,物资配送系统未能完全覆盖所有群体,以及初期信息沟通不够透明等,这些问题提示我们,超大城市需要进一步加强应急体系建设,提升公共服务均等化水平。

经济影响与复苏路径

作为全球经济枢纽,上海的疫情地区管控对区域乃至全国经济产生了连锁反应,2022年第二季度,上海GDP出现负增长,港口吞吐量下降,汽车、电子等关键行业供应链受阻,随着疫情逐步控制,上海迅速推动复工复产,通过政策扶持、金融支持和市场开放,加速经济复苏。

长期来看,疫情可能促使上海加快产业升级和数字化转型,远程办公、在线教育、智能物流等新业态得到进一步发展,城市公共卫生体系也在反思中优化,这些变化将为上海的未来发展注入新动力。

启示与展望

上海市疫情地区的经历为全球超大城市提供了宝贵经验,疫情防控需要平衡精准与全面,避免“一刀切”带来的次生问题;城市治理应更加注重基层建设和市民参与,增强社会协同能力;公共卫生体系建设必须成为城市发展的核心议题,包括医疗资源储备、应急响应机制和信息透明度提升。

展望未来,上海有望通过此次挑战进一步夯实城市韧性,从短期看,需继续优化常态化防控措施;从中长期看,应推动城市空间规划、产业布局和公共服务改革,构建更具抗风险能力的城市系统。

上海市疫情地区的防控之战是一场艰巨的考验,但也展现了这座城市的勇气与智慧,在挑战中,政府、社会与市民共同前行,不仅克服了危机,也为全球超大城市提供了应对突发公共卫生事件的范本,上海将继续以开放、创新和包容的姿态,迈向更加 resilient 的城市发展之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏