2022年春季,上海这座国际化大都市面临了自新冠疫情暴发以来最严峻的公共卫生挑战,Delta和Omicron变异株的快速传播,让这座拥有超过2500万人口的城市陷入了前所未有的防控压力,上海疫情疾控工作不仅成为全国关注的焦点,也为全球超大城市疫情防控提供了重要经验与反思,本文将深入探讨上海疫情疾控的背景、应对措施、社会影响以及未来启示。

疫情背景与挑战

上海作为中国经济和交通枢纽,人口密集、流动性高,一直是疫情防控的重点区域,2022年3月,Omicron变异株的传入导致疫情迅速扩散,单日新增感染者一度突破2万例,疾控工作面临多重挑战:一是病毒传播速度快、隐匿性强,传统流调手段难以完全覆盖;二是医疗资源短期承压,尤其是隔离床位和医护人员配置;三是保障居民生活物资供应和就医需求成为难题;四是如何平衡精准防控与经济社会运行之间的关系。

疾控应对措施与创新

面对复杂形势,上海迅速启动了高强度防控机制,并不断创新策略:

- 大规模核酸检测与筛查:上海实施了多轮全员核酸检测,通过“抗原筛查+核酸确认”的方式提高检测效率,推广“采样圈”和移动检测车,缩短检测时间。

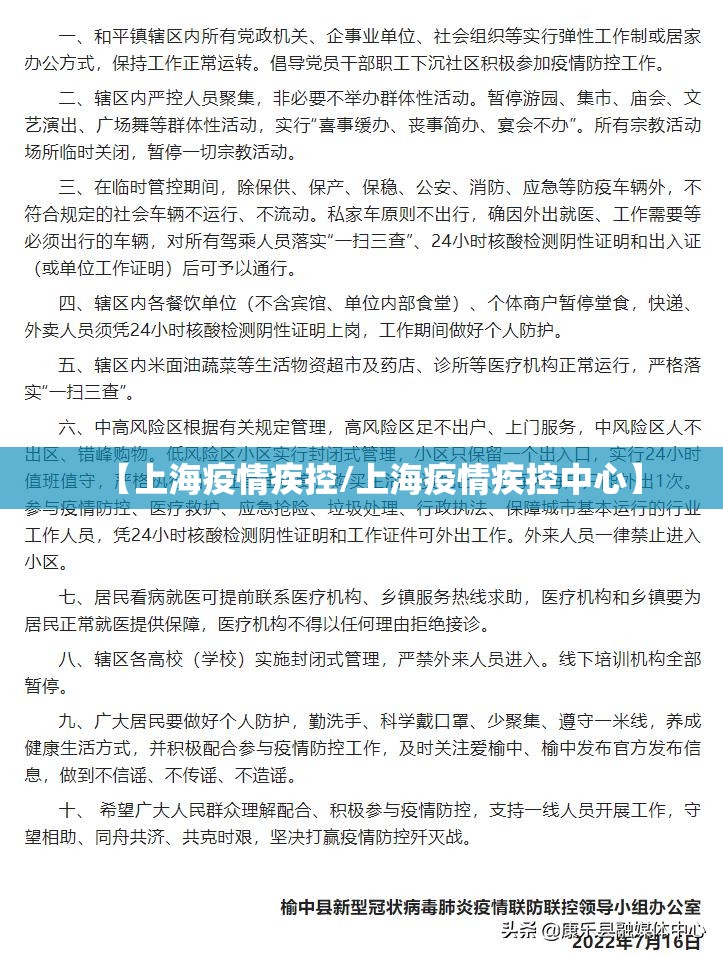

- 分级分类管控:根据风险等级划分封控区、管控区和防范区,尝试在最小范围内实施限制措施,减少对整体社会运行的影响。

- 数字化防控应用:依托“随申码”系统,集成核酸检测结果、疫苗接种和行程轨迹信息,实现快速溯源和动态管理,利用大数据预测疫情趋势,为资源调度提供支持。

- 物资保障与民生支持:建立“最后一公里”配送网络,通过社区团购、政府保供渠道等方式保障居民生活需求,针对就医难问题,开通应急就医绿色通道和互联网医院服务。

- 疫苗接种推进:加速老年人等重点人群的疫苗接种,全程接种率超过90%,为构建免疫屏障奠定基础。

这些措施体现了超大城市疫情防控的复杂性和系统性,但也暴露出一些问题,如基层执行压力大、资源分配不均等。

社会影响与公众反应

上海疫情疾控工作不仅是一场公共卫生行动,更是一次社会治理能力的考验,严格的封控措施有效遏制了病毒传播,但另一方面,也对经济和社会生活造成了显著影响,中小型企业经营受阻,部分居民面临收入减少和心理压力,公众反应呈现两极分化:有人支持坚决清零政策,认为这是保护生命安全的必要之举;也有人质疑防控成本过高,呼吁更科学的精准防控。

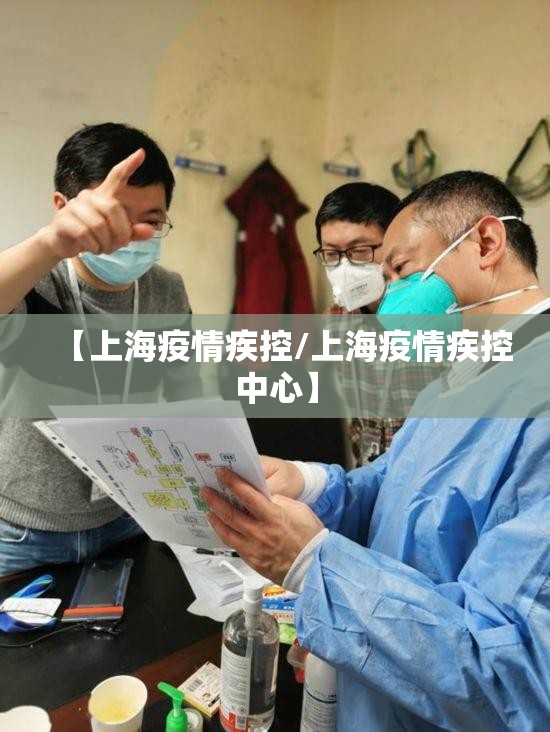

社会力量在疫情中发挥了重要作用,志愿者、社区工作者和医护人员奋战一线,成为疾控体系的重要补充,公众的防疫意识普遍提高,戴口罩、勤洗手等习惯进一步巩固。

经验与未来启示

上海疫情疾控的经验为全球超大城市提供了宝贵启示:

- 平衡精准与全面:未来防控需更注重科学性和灵活性,避免“一刀切”,通过大数据和人工智能实现更精准的流调和风险划分,减少对社会经济的干扰。

- 强化基层疾控能力:加大社区医疗资源投入,提升基层应急处置能力,建立平战结合的防控体系。

- 完善公共卫生体系:投资建设传染病监测网络、隔离设施和医疗物资储备,提高应对突发公共卫生事件的能力。

- 加强国际合作:疫情无国界,上海作为全球城市,需深化与国际组织的合作,共享数据和经验,共同应对变异株挑战。

- 关注人文关怀:防控政策应更多考虑民生需求,建立心理支持和社会保障机制,增强社会韧性。

上海疫情疾控是一场艰苦的战斗,也是中国疫情防控的一个缩影,它展示了城市治理的复杂性和韧性,同时也提醒我们:公共卫生安全是人类共同的挑战,唯有科学、合作和人文关怀并重,才能构建更健康的未来,随着疫情逐步稳定,上海正加快经济复苏步伐,而这段经历必将为全球超大城市疾控工作留下深刻印记。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏