2022年春季,上海遭遇了一场突如其来的新冠疫情冲击,其规模与复杂性为这座城市近代公共卫生史所罕见,这场疫情的“病原”不仅指生物学意义上的新冠病毒变异株,更延伸至社会、经济与治理层面的多重诱因,本文将从科学溯源、传播链分析、防控应对及深层反思四个方面,探讨上海疫情病原的多维面相。

病原的科学溯源:奥密克戎变异株的主导作用

上海此轮疫情的病原体经基因测序确认,主要为奥密克戎BA.2亚型变异株,该毒株具有极强免疫逃逸能力和传播速度,基本再生数(R0)可达9.5,是原始毒株的3倍以上,其生物学特性表现为潜伏期短(平均3天)、隐匿性强(无症状感染比例超90%),且可通过气溶胶、物体表面等多途径传播,这一病原特性使得传统流调手段难以快速锁定感染源,导致疫情初期出现指数级扩散。

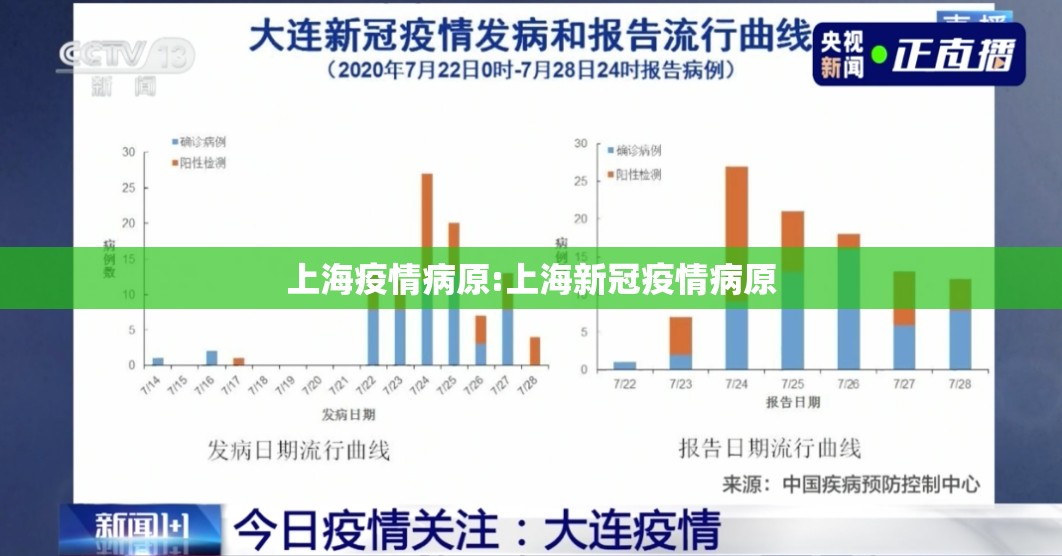

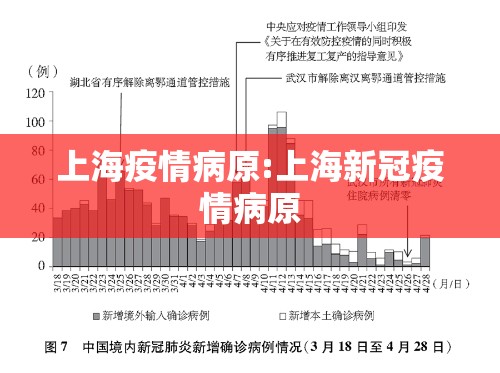

值得注意的是,病毒溯源显示疫情存在多条传播链交织,包括境外输入关联病例、冷链物流传播及社区隐匿传播等,浦东机场、境外航班物资交接、进口商品仓储等环节成为潜在突破口,反映出口岸城市在全球化背景下面临的防疫挑战。

传播链的扩散逻辑:超大城市脆弱性暴露

上海作为人口超2500万、密度达3800人/平方公里的超大城市,其高流动性社会网络为病原传播提供了天然温床,地铁日均客流量超千万次,密集的写字楼、商场与老旧里弄并存的城市空间结构,进一步加速了病毒扩散。“精准防控”模式在奥密克戎的高传播性面前显露出局限性:早期“奶茶店”“迪士尼乐园”等精准封控案例虽获赞誉,但面对多点暴发时,流调速度难以跑赢病毒传播速度。

社会行为因素亦不可忽视,3月初部分市民对防疫松懈(如口罩佩戴不规范)、聚集性活动未完全杜绝,加之核酸检测能力短期承压,导致病原在社区隐匿传播超过一周才被完全察觉。

防控应对:从“精准”到“全域”的战术转换

面对病原的快速扩散,上海在4月初启动全域静态管理,试图通过大规模核酸筛查与区域封控切断传播链,这一策略虽在短期内遏制了疫情蔓延,但也暴露出资源配置、医疗挤兑与民生保障等方面的矛盾,方舱医院短期内建设不足导致轻症患者滞留社区形成新传播源;物流中断使得物资配送效率下降;部分医院暂停常规诊疗引发次生健康风险。

值得注意的是,防控手段与病原特性之间的匹配度成为关键,奥密克戎的高无症状感染率使得核酸检测必须高频次、全覆盖方能起效,而基层执行能力与市民配合度直接决定了防控效能,后期推广的“抗原+核酸”组合筛查模式,正是针对病原特性做出的战术调整。

深层反思:病原背后的系统韧性挑战

上海疫情病原不仅是病毒本身,更揭示了超大城市公共卫生体系的深层漏洞。“平战结合”的防疫基础设施存在短板:疾控体系人员编制不足(上海每万人口疾控人员数仅1.75人,低于国家推荐标准)、公共卫生临床中心容量有限、疫情预警机制响应延迟等问题集中显现。

全球化城市的功能定位与防疫需求之间存在张力,上海作为经济枢纽、国际航班枢纽和进出口贸易中心,始终面临境外输入风险与国内防控压力的平衡难题,如何构建“疫中不停链”的智慧口岸防控体系,成为后疫情时代的必答题。

社会心理与信息环境同样构成“软性病原”,疫情初期谣言传播引发的抢购潮、部分民众对防疫政策的焦虑情绪,反映出公共卫生沟通机制仍需优化,科学知识的普及、舆情引导的精准化,与病毒溯源同样重要。

上海疫情是一场由奥密克戎变异株引爆的公共卫生危机,但其根源远超生物学范畴,唯有通过强化疾控体系、优化防控策略、提升城市韧性,方能真正筑牢应对病原的防火墙,正如世界卫生组织所强调:“病毒没有国界,防控没有终点。”上海的教训与经验,将成为中国乃至全球超大城市防疫的重要参考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏