2022年6月1日零时,上海宣布全面恢复生产生活秩序,疫情防控应急响应级别从二级调整为三级,这一刻,历经两个多月全域静态管理的上海,终于迎来了城市重启的曙光,疫情级别的调整不仅是一个行政决策,更是一座超大型城市在重大公共卫生事件中探索精准防控路径的战略抉择,折射出中国特大城市治理现代化进程中的复杂性与前瞻性。

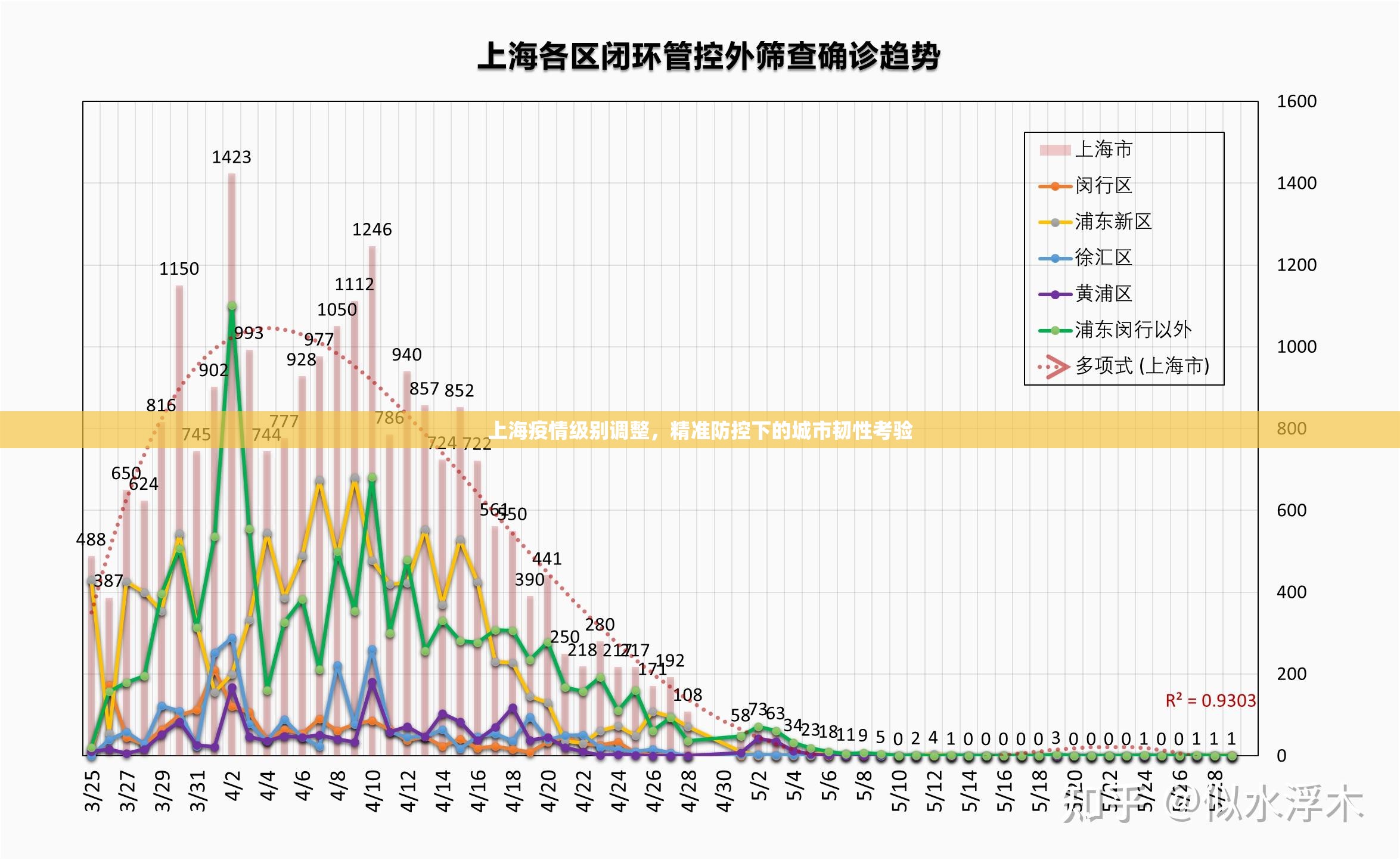

上海本次疫情级别调整建立在科学评估的基础之上,根据国家《新型冠状病毒肺炎防控方案》规定,疫情风险等级划分需综合考量新增病例数、传播链清晰度、社区传播风险等多维指标,五月底以来,上海单日新增感染者持续降至个位数,且均在闭环管控中发现,病毒基本再生数(Rt值)连续多日低于1,这些关键流行病学指标为级别调整提供了数据支撑,更重要的是,上海建立了“核酸+抗原”检测组合、场所码全覆盖、常态化采样点15分钟步行圈等常态化监测预警体系,实现了从应急处置向常态化防控的机制转换。

疫情级别调整的背后,是上海对精准防控理念的深化实践。“精准”二字看似简单,实则需要极高的治理精度,上海探索形成的“风险区域划分+核酸筛查+流调溯源+隔离管控”组合策略,避免了“一刀切”式封控的弊端,以最小单元(如楼栋、小区)划定风险区域,建立分级分类管理机制;运用大数据技术重构流调溯源模式,将传统2-4小时的流调时间压缩至分钟级;创建“易筛”平台实现检测资源智能调度——这些创新举措构建了超大城市疫情精准防控的技术底座和组织架构。

经济社会的复杂系统特性要求疫情防控必须把握多重平衡,上海作为中国经济中心、金融中心和贸易中心,长期全域静态管理对全国乃至全球产业链供应链产生显著外溢效应,疫情级别调整不仅是公共卫生决策,更是经济社会的综合研判,数据显示,上海港集装箱日吞吐量已恢复至90%以上,轨道交通客流量恢复至疫情前四成水平,规模以上工业企业复工率超过96%——这些指标标志着城市功能正在快速修复,级别调整释放了明确的政策信号,为市场主体预期稳定提供了制度保障。

疫情级别调整也面临着现实挑战,社会心理恢复滞后于政策调整速度,部分市民仍存在“恐疫”心态;商业活力恢复需要过程,消费信心的重建非一日之功;奥密克戎变异株的高传染性对常态化防控提出更高要求,这些问题提示我们,疫情级别调整不是终点,而是新阶段精细化治理的开始,上海需要进一步完善平战结合的公卫体系,加强医疗资源储备和应急能力建设,构建更具韧性的城市健康治理模式。

从更广阔的视角看,上海疫情级别调整具有全国性示范意义,作为人口超过2500万的超大型城市,上海的探索为其他特大城市提供了重要参考:如何科学划定风险等级?如何平衡防控成本与效益?如何实现疫情防控与经济社会发展的动态均衡?这些问题的答案正在上海实践中逐步清晰,国家卫健委指出,上海经验将为完善全国疫情防控提供重要借鉴。

上海疫情级别调整标志着中国特大城市疫情应对进入新阶段——从应急围堵转向精准防控,从全面阻击转向重点防御,这个过程既彰显了中国特色社会主义制度的组织优势,也揭示了超大城市治理现代化的方向:更加注重科学决策、更加注重精准施策、更加注重多元协同、更加注重韧性建设。

随着疫情防控进入新阶段,上海正在书写超大型城市公共卫生治理的新篇章,这座城市用实践告诉我们:疫情防控不是简单的等级升降,而是一个持续优化、动态调整的复杂过程;城市韧性不仅体现在应对危机的能力上,更体现在学习适应、创新变革的智慧中,上海仍将在精准防控的道路上探索前行,为全球特大城市公共卫生治理提供中国方案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏