2020年初,新冠肺炎疫情席卷全球,中国各地高校面临前所未有的挑战,作为高等教育重镇,浙江省拥有109所高校,在校生超过130万人,在疫情暴发的危急时刻,浙江省教育部门与各高校迅速响应,构建了一套既严格又充满温情的防控体系,成为全国高校疫情防控的典范。

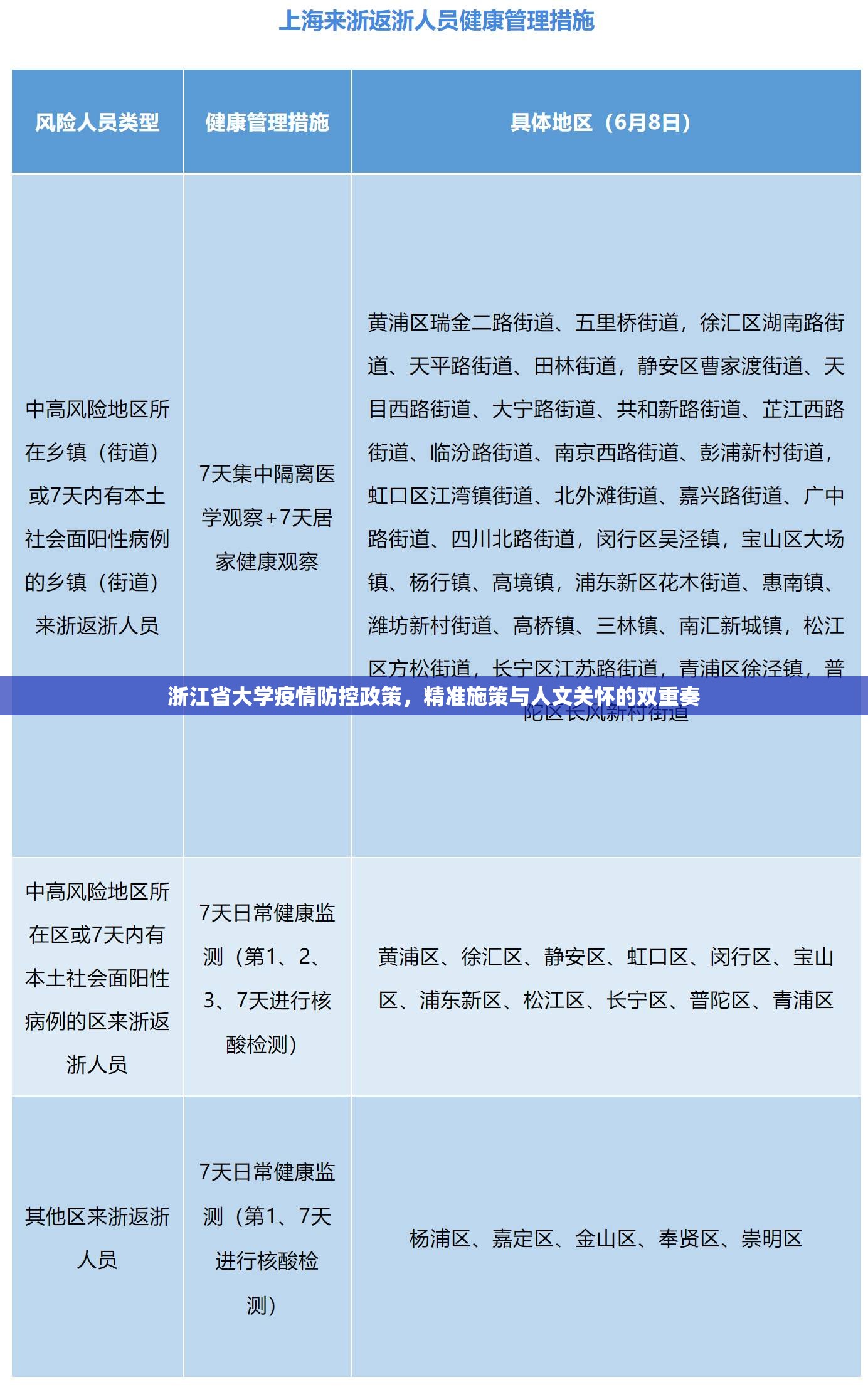

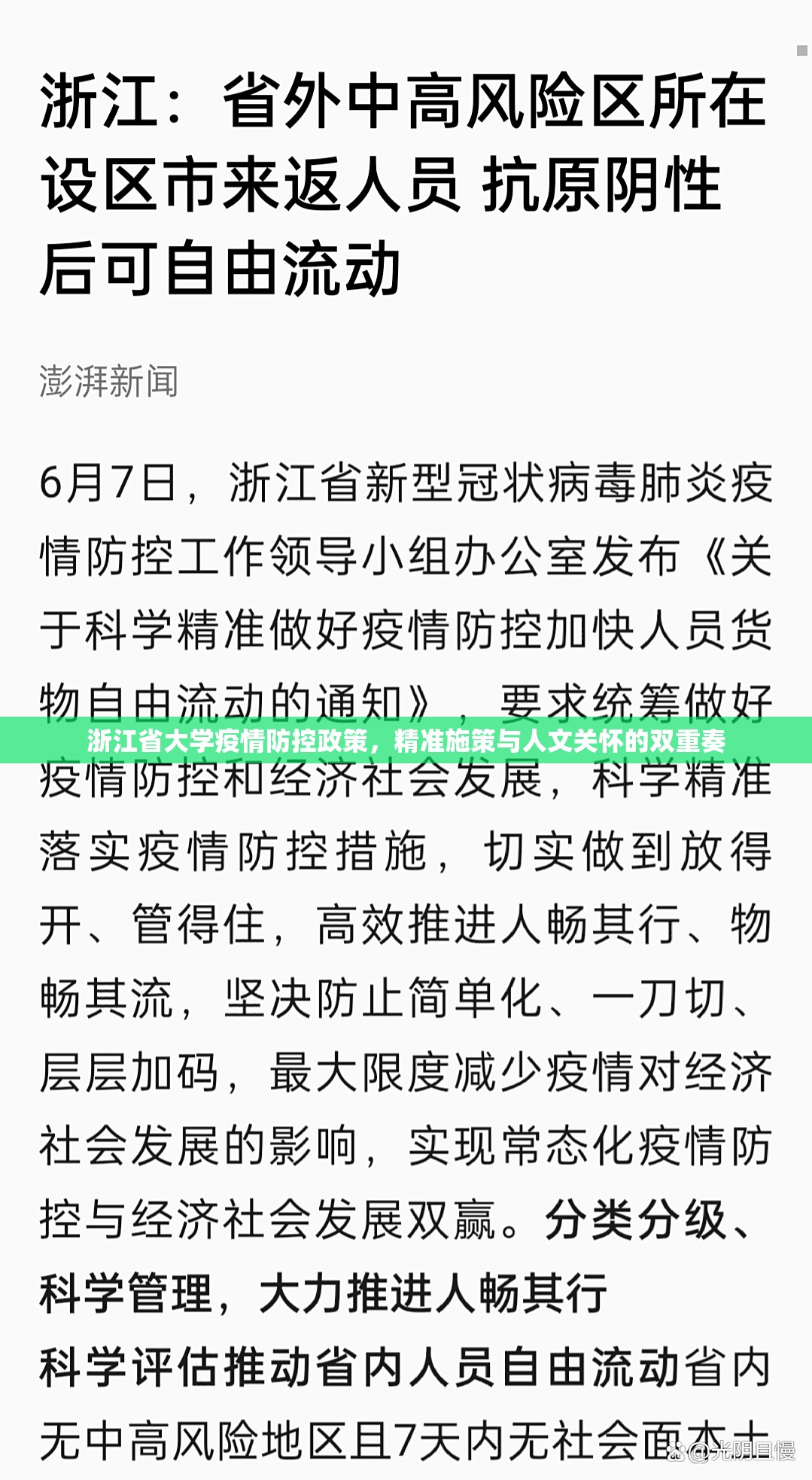

浙江省大学疫情防控政策的核心特征体现在“精准化”与“差异化”两大维度,2020年2月,浙江省教育厅发布《关于做好高等学校疫情防控工作的通知》,率先提出“一校一策”原则,浙江大学实施“数字绿码+体温检测”双通道入校系统,浙江工业大学则创建了“宿舍—教学楼—食堂”三点一线流动管理模式,这种差异化防控避免了“一刀切”的弊端,既保障了安全,又最大限度维护了教学秩序。

精准溯源与快速响应机制构成了防控体系的技术支柱,浙江省高校依托“浙里办”数字平台,整合健康码、行程卡与核酸检测数据,实现了师生健康信息的实时动态管理,杭州电子科技大学开发的“疫情溯源大数据系统”,能够在发现疑似病例后2小时内完成密接者筛查,4小时内完成隔离安排,2021年冬季疫情紧张时期,宁波诺丁汉大学通过该系统成功阻断3条潜在传播链,避免了校园聚集性感染。

常态化防控与应急管理的无缝衔接展现了制度的韧性,在疫情平稳期,各高校坚持“日报告、零报告”制度,严格执行教室、图书馆等公共场所的消毒规范,当出现突发疫情时,能立即启动分级分区管控预案,2022年4月杭州疫情中,浙江理工大学在12小时内完成全校2万余人的核酸检测,48小时实现线上教学全面转换,展现了惊人的应急能力。

疫情防控中的人文关怀举措尤为值得称道,针对被隔离学生,浙江高校推出了“暖心套餐”与“心理疏导专线”,浙江师范大学为隔离学生提供免费WiFi设备和在线学习资源,温州大学组织心理咨询师开展“云陪伴”服务,对于家庭经济困难学生,浙江省教育厅专门设立疫情专项补助金,2020-2022年间共发放补助超过1.2亿元,惠及8万余名学生。

国际学生的防控管理体现了浙江政策的包容性,浙江高校有来自180多个国家的3.2万名留学生,疫情期间各校推出多语种防疫指南,建立“中外学生互助小组”,浙江大学为国际学生提供多语种24小时热线服务,浙江工商大学开发了翻译插件嵌入健康申报系统,这些细微之处彰显了政策温度。

疫情防控与教育教学的有机平衡凸显了浙江智慧,全省高校2020年春季学期线上开课率达98.7%,累计开设在线课程超过50万门次,浙江高校还创新实践教学方式,浙江理工大学的“虚拟实验平台”与浙江传媒学院的“云实习项目”,成为疫情下实践教学的创新典范。

经过两年多的实践检验,浙江省大学疫情防控政策形成了“科学精准、数字赋能、人文关怀”三位一体的特色,这套体系不仅有效保障了师生健康安全,还为后疫情时代的高校治理现代化提供了宝贵经验,其成功实践表明,高效的公共卫生管理必须建立在科技创新与人文精神的结合点上,既要发挥技术的精准优势,更要保持政策的温度与包容性。

浙江高校的疫情防控经验正在产生广泛影响,多项措施被纳入教育部《高等学校新冠肺炎疫情防控指南》,这些政策不仅守护了校园安全,更塑造了危机应对的浙江模式,为全球高等教育机构的疫情防控提供了中国方案与中国智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏