2022年5月,朝阳区南新园小区突然被红色水马围栏环绕,五千余居民的生活节奏戛然而止,这不是电影场景,而是北京疫情封控区域的真实写照,当“封控”二字从新闻标题转化为日常生活,那些被围栏划分的空间里,正演绎着一座特大城市与病毒赛跑的复杂叙事,同时也折射出人类面对突发危机的集体应对智慧。

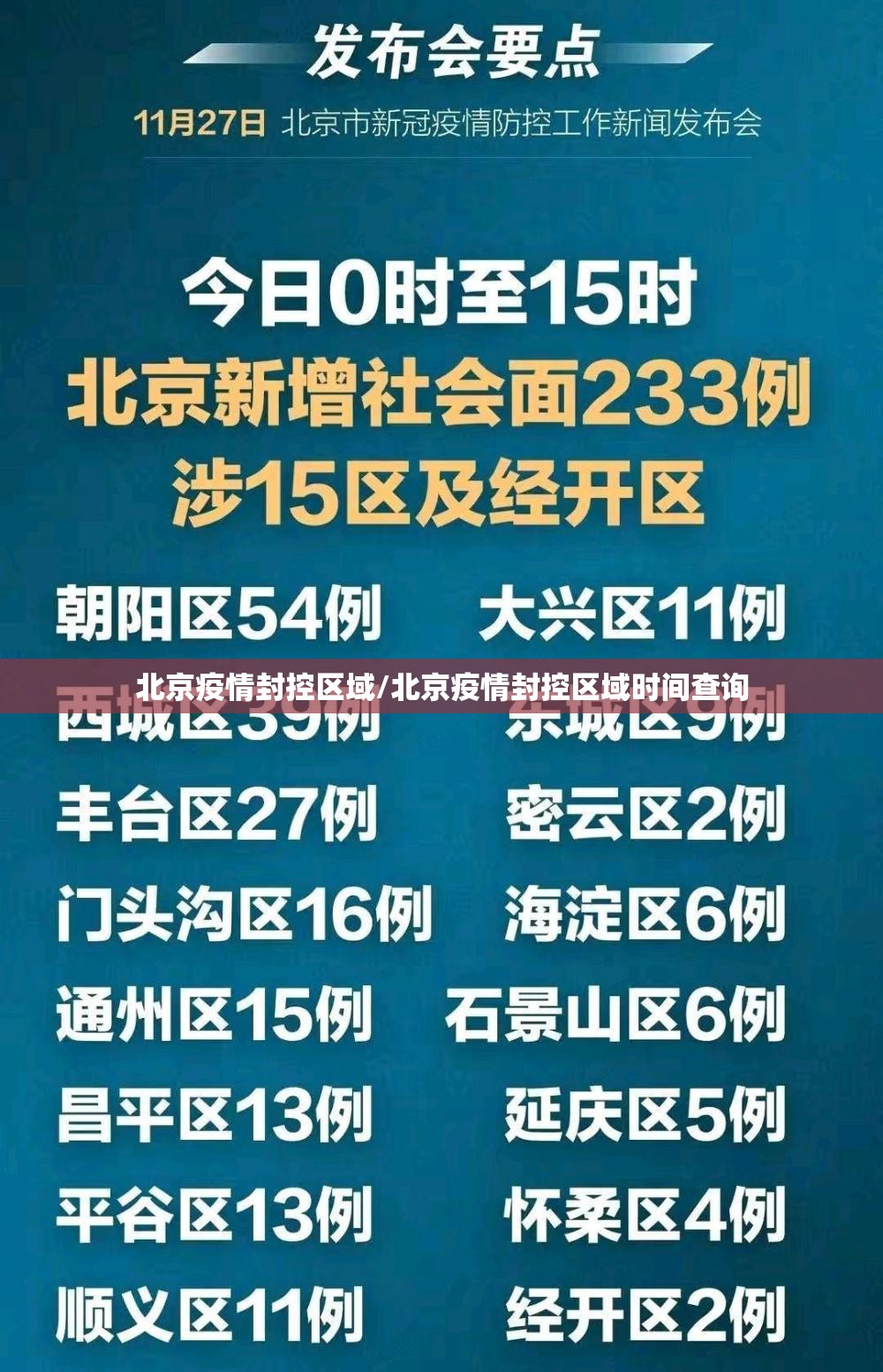

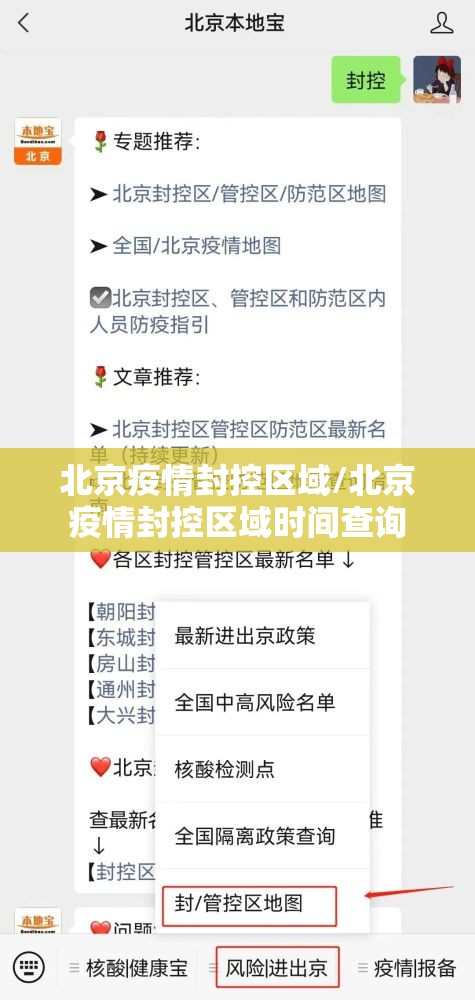

北京作为人口超过两千万的超大城市,其封控策略呈现出精准化、网格化的鲜明特征,与初期的大范围封锁不同,当前封控区域多以街道、社区甚至单个楼栋为单位,通过大数据溯源和风险等级划分,形成“包围圈”的最小化操作,朝阳区、房山区、海淀区等先后出现的封控区域,共同构成了北京“动态清零”政策的空间图谱,这些区域并非孤岛,而是通过物资保障通道、核酸检测网络和信息传递系统,与整座城市保持着有机连接。

封控区内,日常生活被重新编码,线上办公成为主流,云端会议室里,背景中偶尔传来的核酸检测广播提示着空间的特殊性;中小学生通过屏幕继续学业,教师们在虚拟课堂中额外关注封控区学生的心理状态;社区微信群变为信息枢纽,从蔬菜包订购到紧急用药需求,数字技术支撑起特殊时期的民生需求,在朝阳区某封控社区,居民自发创建“互助文档”,详细记录每家需求与可提供帮助,形成了一套自组织的资源调配系统。

物理隔离的背后,是更为庞大的保障体系高速运转,封控当天,临时物资配送点在一小时内搭建完成,商务部门启动“白名单”机制,确保保供企业正常运营,在丰台区某封控街道,工作人员穿着防护服,推着满载物资的小车穿梭于楼宇之间,每日步数超过3万成为常态,医疗保障组24小时待命,为孕产妇、慢性病患者和需要定期血透的居民开辟绿色通道,确保生命关怀不断线。

这些封控区域同时成为了社会关系的试金石,邻里关系从过去的“点头之交”转变为互助共生,年轻人主动为独居老人订购物资,志愿者团队迅速组建,分担社区工作人员的压力,在海淀区一个封控小区,居民自发组织阳台音乐会,夜幕降临时,歌声从各个窗口飘出,打破隔离的孤寂感,这些微小却坚韧的情感连接,构建了封控区内特殊的社会生态。

封控区域的管理同样面临诸多挑战,信息不对称导致的焦虑情绪,长期隔离产生的心理压力,特殊人群的个性化需求,这些都是封控实践中需要不断优化的环节,北京通过建立心理援助热线、增加专业心理咨询师入驻、开发更精细的物资配送系统等方式,持续完善封控区的人性化服务,在昌平区某封控社区,工作人员创建了“每日温馨提醒”音频,既传达必要信息,又以温和语调缓解居民紧张情绪。

这些被封控的区域仿佛是城市运行的微缩实验室,公共政策与个体命运紧密交织,制度设计与人性需求相互磨合,每个封控区域从设立到解封的过程,都是城市治理能力的一次压力测试,北京通过不断总结封控经验,已形成较为成熟的工作流程,从快速响应机制到多层次保障体系,展现出特大城市应对突发公共卫生事件的应变能力。

当封控最终解除,围栏拆除,这些区域重新融入城市肌理,但这段特殊时期的经历并未消失,它转化为社会记忆的一部分,改变着人们对社区、邻里和公共健康的认知,北京疫情封控区域作为特殊时期的特殊空间,既是对病毒传播的物理阻隔,也是人类韧性和适应力的展示窗口,在这些被临时划定的边界内,我们看到的不仅是疫情下的应对策略,更是一个文明社会在危机中对生命尊严的坚守和对人性关怀的承诺。

疫情终将过去,而这些封控区域内产生的创新实践和人文精神,或将持续影响未来的城市治理模式和社区生活形态,成为北京这座千年古都在21世纪应对全球公共卫生危机的独特经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏