新冠疫苗接种已成为我国疫情防控的重要一环,截至2022年,全国疫苗接种量已超过34亿剂次,覆盖人数广泛,随着人口流动性的增加,一个问题逐渐浮出水面:在异地接种的疫苗信息,能否在另一地顺利查询?许多跨省流动人员发现,自己在北京接种的疫苗,到了广东却无法在本地系统上查到记录,这背后,不仅是技术问题,更涉及数据互联互通、地方政策差异和个人出行便利性等多重因素。

现象:疫苗接种信息的“地域隔阂”

近年来,随着疫苗接种的普及,越来越多的人遇到跨省查询疫苗信息难的问题,一位在北京完成全程接种的居民,因工作调动来到广东,却发现本地的“粤康码”或健康查询系统无法显示其接种记录,类似情况屡见不鲜:有些人无法进入公共场所,因为扫码显示“未接种”;有些人在申请出行证明时受阻;甚至有人不得不重复接种,以免影响日常生活。

这一现象并非个案,据媒体报道,多地都存在疫苗接种信息不互通的问题,尤其在人口流动大的地区,如京津冀、长三角和珠三角,尽管国家层面推出了全国健康码“防疫健康信息码”,但地方系统之间的数据同步仍存在延迟或漏洞。

原因:为什么会出现信息查不到的情况?

-

数据系统不统一:各省市的疫苗接种信息系统往往由地方自主建设,数据库标准和接口不一致,北京使用“健康宝”,广东依赖“粤康码”,这些系统初期为快速响应本地防疫需求而开发,未能完全实现全国数据实时同步,虽然国家平台有数据汇总,但地方系统之间的调取和更新需要时间,导致信息延迟。

-

隐私和安全顾虑:疫苗接种信息涉及个人健康数据,地方政府在数据共享时趋于谨慎,出于隐私保护,部分系统可能设置了访问权限,跨省查询需额外授权,流程复杂,网络安全法规(如《个人信息保护法》)也要求严格管控数据流动,这在一定程度上加大了信息互通的难度。

-

技术和资源限制:实现全国实时数据同步需要强大的技术支持和资源投入,包括数据清洗、接口兼容、服务器负载等挑战,尤其在疫苗接种高峰期,系统可能超负荷运行,导致信息同步滞后,部分地区基层卫生系统信息化水平不足,也影响了数据上传的完整性。

-

地方政策差异:各省防疫政策略有不同,可能导致信息查询标准不一,广东可能要求本地系统优先显示本省接种记录,而异地记录需手动核验,这种政策差异虽出于本地化管理需要,却给跨省流动人员带来不便。

影响:给生活与出行带来的麻烦

疫苗接种信息无法跨省查询,直接影响了人们的日常生活,它可能限制出行自由,在常态化防控下,许多公共场所要求出示疫苗接种证明,如果异地记录无法查询,人们可能被误判为“未接种”,导致无法进入商场、车站或工作单位,它增加了行政成本,一些人不得不往返多地开具纸质证明,或重新接种疫苗,这不仅浪费医疗资源,也可能带来健康风险,这种信息壁垒加剧了公众焦虑,降低了对防疫体系的信任度。

从更广的角度看,这还反映了数字鸿沟问题,年轻人和熟悉 technology 的人可能通过多种渠道(如国家平台APP)手动查询,但老年人或不擅长手机操作的人群则更容易陷入困境。

解决方案:如何打破信息壁垒?

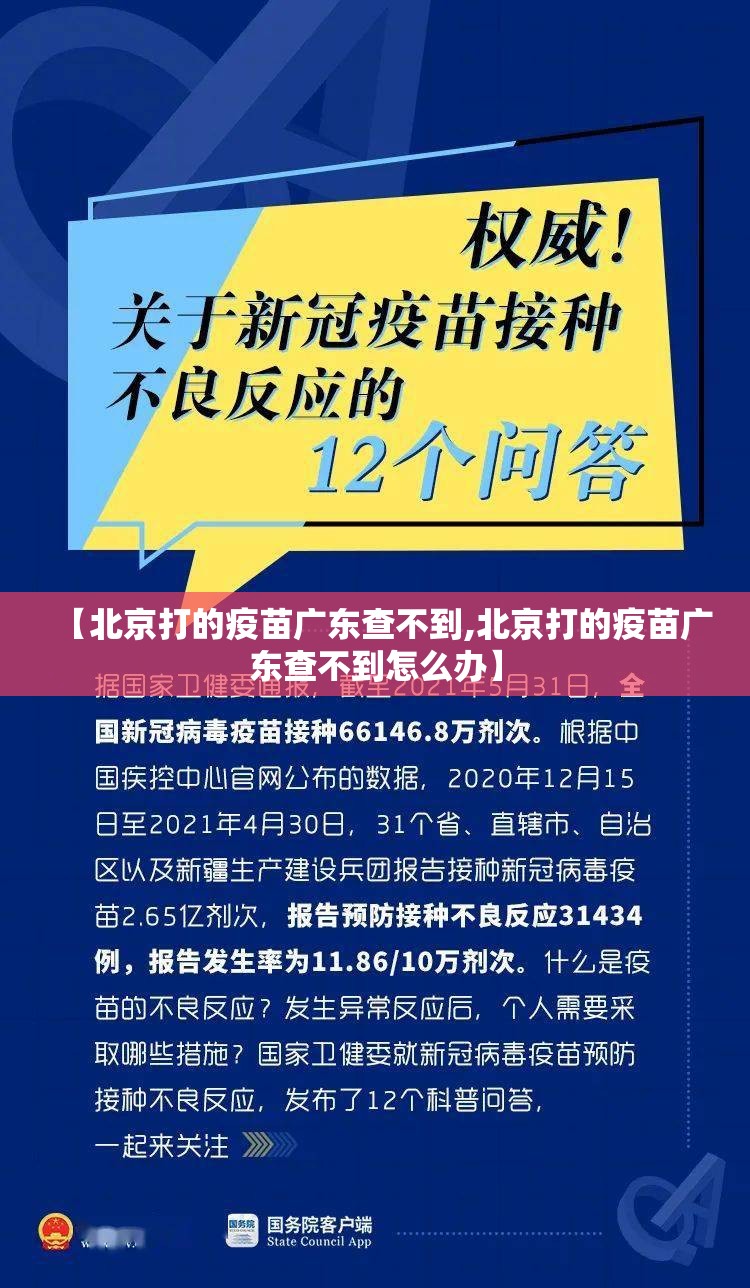

针对这一问题,政府和相关机构已在采取措施,2021年,国家卫健委推出“新冠病毒疫苗接种信息跨省查询服务”,通过国务院客户端小程序或国家政务服务平台,可实现全国范围内接种记录查询,多地正在推进系统升级,例如广东和北京已逐步优化接口,实现部分数据自动同步。

但对于个人而言,可以采取以下应对方式:

- 提前查询和保存证明:在跨省流动前,通过国家平台查询并截图保存接种记录,或打印纸质证明备用。

- 利用官方渠道核验:如遇到问题,及时联系本地卫生部门或12345热线,通过人工核验解决。

- 推动政策完善:公众可通过反馈渠道呼吁进一步统一数据标准,加快全国系统整合。

从长远看,打破信息壁垒需顶层设计,国家应强化数据共享机制,建立统一的健康信息平台,同时平衡隐私保护与便利性,地方政府也需加强协作,避免“数据孤岛”。

疫苗接种信息的跨省查询问题,虽是技术性细节,却折射出我国防疫体系中的挑战与进步,它提醒我们,在数字化时代,数据互联互通不仅是技术问题,更是关乎民生和治理效率的关键,随着政策的优化和技术的迭代,相信这一问题将逐步缓解,最终实现“一码通行”的便捷体验,对于个人而言,保持耐心和主动,才能更好地应对当下的过渡期。

在这个过程中,我们看到的不仅是防疫的韧性,更是社会共同成长的轨迹,如果您也遇到类似问题,不妨分享您的经历,共同推动改变。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏