台北市新冠肺炎确诊病例数持续攀升,引发社会广泛关注,这一波疫情不仅考验着医疗体系的承载能力,更凸显出城市治理、公共卫生政策以及市民配合度之间的复杂互动,台北作为台湾的政治、经济与文化中心,其疫情动态牵动着全岛神经,本文将从确诊病例激增的现象出发,分析其原因、影响以及应对策略,并探讨未来可能的发展方向。

确诊病例激增的现象与原因

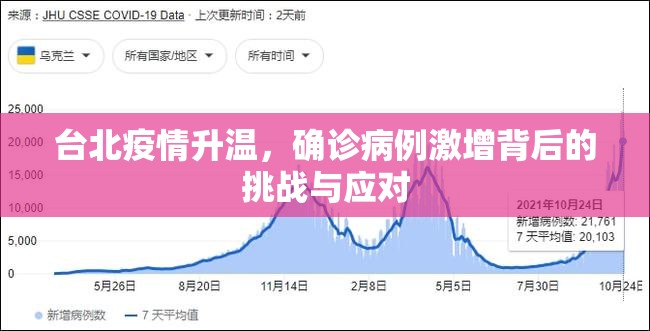

台北市的确诊病例自今年初以来呈现波动上升趋势,尤其在节假日或大型活动后,常出现明显峰值,这主要与几个因素相关:奥密克戎变异株的高传染性使得病毒更容易在人群中扩散,台北市人口密度高,交通网络发达,每日通勤人流庞大,增加了交叉感染的风险,随着防疫疲劳感的出现,部分市民放松了警惕,如减少佩戴口罩、参与聚集活动等,进一步加剧了疫情传播。

另一个关键因素是检测策略的调整,台北市推行了快筛与PCR检测并行的方式,虽然提升了检测效率,但也可能导致无症状或轻症病例的漏报,境外输入病例的增加也为本地疫情带来了变数,尤其是国际航班频繁的松山机场与桃园机场周边区域,成为疫情输入的高风险点。

对医疗体系与社会经济的影响

确诊病例的激增直接冲击了台北市的医疗资源,尽管台北拥有全台最先进的医疗设施,但面对短时间内大量病患,仍显捉襟见肘,医院床位、隔离病房及医护人员的工作负荷均接近临界点,轻症患者居家隔离的政策虽缓解了部分压力,但也带来了新的挑战,如医疗咨询渠道不足、物资配送滞后等。

社会经济层面,疫情反复对餐饮、零售、旅游等行业造成了二次打击,许多商家在经历去年疫情后尚未完全恢复,又面临新一轮消费萎缩,台北夜市、商圈等传统人流密集区营业额大幅下滑,中小企业生存压力加剧,远程办公与在线教学再度成为主流,虽保障了社会运转,但也暴露了数字鸿沟问题,如弱势家庭子女的教育资源获取不均。

政府与市民的应对策略

台北市政府采取了一系列措施遏制疫情扩散,包括扩大疫苗接种覆盖率、加强快筛站设置、推行“以筛代隔”政策,以及针对高风险区域实施精准防控,政府也利用科技手段,如疫情地图APP,帮助市民实时掌握确诊足迹,降低接触风险。

政策的有效性高度依赖市民的配合,台北市民整体防疫意识较高,但仍需克服信息混乱带来的焦虑,快筛试剂供应不足、PCR检测结果延迟等问题曾引发抱怨,政府需更透明地沟通资源分配与政策调整依据,民间团体与社区组织也发挥了重要作用,通过互助网络提供物资支持与心理辅导,弥补官方资源的不足。

未来挑战与反思

台北确诊病例的上升并非孤立事件,而是全球疫情动态的一部分,台北市可能面临两大挑战:一是病毒持续变异带来的不确定性,需保持疫苗与治疗方法的更新;二是如何在防疫与经济复苏间取得平衡,长期封闭政策不可持续,但过早放松也可能导致疫情反弹。

这场疫情暴露了城市公共卫生体系的短板,如医疗资源分布不均、弱势群体保障不足等,未来需加强基层医疗建设,完善疫情监测与响应机制,并推动数字转型,提升社会韧性。

台北确诊病例的增加既是危机,也是转型的契机,通过政府、市民与社会各界的共同努力,台北有望在抗疫过程中积累经验,构建更健康的城市生态,疫情终将过去,但留下的教训与创新应成为未来治理的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏