在北京西北部的海淀区,科技园区与高校学府交相辉映,这里不仅是中国的硅谷,更是疫情防控的重要战场,据最新人口数据显示,海淀区常住人口约313.3万人(2021年数据),实际管理服务人口规模更大,当疫情在这片知识密集的土地上泛起涟漪时,每一个数字背后都是鲜活的人生。

疫情数据与人口基数的辩证关系

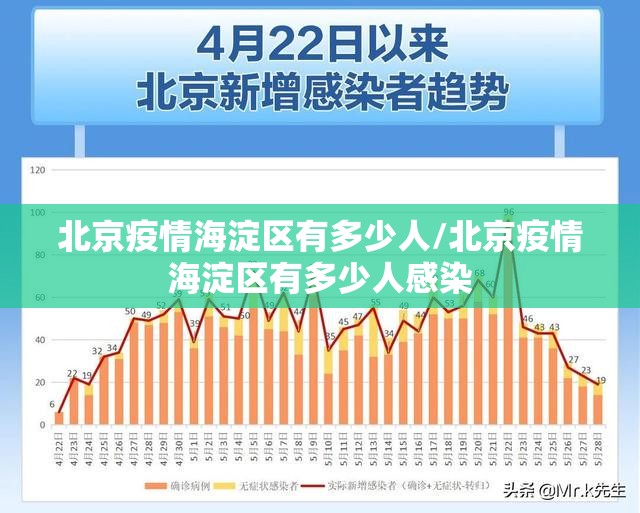

北京市卫健委每日发布的疫情通报中,海淀区的确诊病例数始终是公众关注的焦点,值得注意的是,感染人数绝对值的背后,是三百多万的人口基数,流行病学专家指出,评估疫情严重程度的关键指标是感染率而非绝对数,以海淀区人口规模计算,即使出现数十例确诊病例,感染率也维持在较低水平。

2022年春季疫情中,海淀区曾单日新增超过20例确诊病例,引发社会关注,然而换算成感染率,仅为十万分之六左右,远低于许多国际大都市同期水平,这种数据透视能够帮助公众理性看待疫情,避免不必要的恐慌。

疫情防控的海淀模式

作为高学历人口比例最高的区域之一,海淀区的疫情防控呈现出独特的知识型社会特征,区域内高校、科研院所和高科技企业自主研发的健康宝、智能门禁等科技手段,成为防控疫情的有力武器。

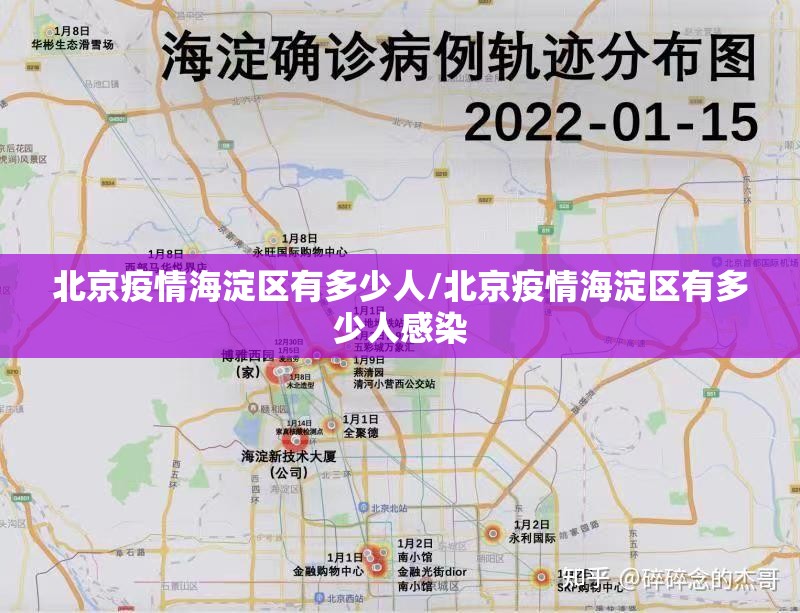

海淀区建立了“区-街镇-社区”三级应急响应机制,依托中关村科技企业的技术优势,开发了人口流动精准管理系统,这套系统不仅能够实时掌握人口动态,还能预测疫情传播趋势,为科学决策提供依据,在人口密集的学院路、中关村等街道,智能监控系统有效降低了人员接触风险。

数字背后的人文关怀

在冷冰冰的疫情数据背后,是海淀区三百多万人的日常生活,疫情防控期间,区内建立了特殊群体关爱机制,对老年人、孕产妇、慢性病患者等脆弱人群实行建档立卡管理,确保他们的需求得到及时响应。

高校云集的海淀区有着数量庞大的留学生群体,疫情期间,各高校为国际学生提供了多语言防疫指南和24小时求助热线,体现了特殊时期的人文温度,中关村科技企业推出的远程办公系统,保障了经济活动的持续运行。

人口流动与防控挑战

作为中国科技创新中心,海淀区日常人口流动性极高,工作日白天人口可比夜间多出近百万人,这种“潮汐式”人口流动为疫情防控带来了特殊挑战。

相关部门通过大数据分析,精准掌握了人口流动的时空规律,在通勤高峰时段加强防控力量部署,地铁16号线、4号线等主要交通线路的车站设置了智能测温系统,实现了大规模人群的快速筛查。

疫苗接种构筑免疫屏障

截至2022年底,海淀区全程接种率已超过90%,加强针接种率位居全市前列,区内设置了固定接种点98个,流动接种队15支,单日最大接种能力达10万剂次,这种高效率的接种工作,为三百多万人构筑了坚实的免疫屏障。

特别值得一提的是,海淀区高校研发的多款疫苗获准临床试验,区内企业生产的核酸检测试剂盒供应全国,展现了科技抗疫的海淀力量。

展望未来

疫情终将过去,但海淀区在疫情防控中积累的人口管理经验、科技应用创新和社会治理模式,将成为后疫情时代的宝贵财富,三百万海淀人用理性、科学和团结,书写了特殊时期的城市治理样本。

在这个数字时代,我们既需要关注疫情数据的变化,更需要看见数据背后每一个鲜活的生命,海淀区的抗疫实践证明,唯有将技术进步与人文关怀相结合,才能在疫情防控与经济社会发展之间找到最佳平衡点。

当疫情的阴霾逐渐散去,海淀区这片知识的热土将继续以其创新活力,为国家发展和人民福祉贡献智慧与力量,而这段特殊时期的经历,也将成为这座城市永恒的记忆。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏