当国际航班在天津滨海国际机场跑道上划破夜空,机翼下闪烁的不仅是导航灯光,更是一整套精密运转的疫情防控体系,健康码查验、核酸检测、隔离分流——这些日常操作背后,隐藏着国家治理哲学的深层密码,天津机场的防疫政策不仅是技术性操作指南,更是一座微缩的权力剧场,上演着现代性国家如何通过医疗化手段重新定义边界、身体与公民责任。

天津机场的防疫布局堪称空间治理的典范,国际到达区被透明隔断划分为污染区、半污染区和清洁区,旅客流动路线经过精密计算,确保不同风险人群零交叉,这种空间编排并非单纯医学需求,而是福柯笔下“环形监狱”的现代变体——通过可见性与不可见性的精巧分配实现权力渗透,工作人员身着防护服的身影不再是普通个体,而是国家生物权力在微观层面的具身化呈现,每一个手势、每一句指引都成为治理技术的活态展演。

行程码与健康码在天津机场的强制使用,标志着疫情防控已进入数字全景监控时代,这些小小的二维码实则是数字身份与生物身份的高度融合,将每个公民的健康状态转化为可被系统实时读取的数据流,天津政府通过“津心办”平台建立的防疫数据库,不仅追踪病毒传播链,更在重构公民与国家之间的数据契约,这种监控资本主义与公共卫生的奇特联姻,既创造了前所未有的社会管控精度,也埋下了隐私边界永久性重划的伏笔。

在天津机场的防疫叙事中,“非必要不旅行”的标语随处可见,这简单六个字实则构建了一套全新的伦理判断体系,国家通过定义何为“必要”何为“非必要”,悄然重塑着公民行为的价值序列,商务出行被默许,探亲旅游被劝阻,这种区别对待折射出后疫情时代的经济理性优先原则,而当留学生回国包机降落天津机场时,特殊通道与隔离安排又彰显着国家对其海外子民的庇护责任,这种选择性接纳成为全球化退潮中的特殊人文景观。

天津机场的隔离酒店分配机制暗藏着一套精细的社会分类学,外籍人士、港澳台同胞、内地居民被引导至不同区域,这种基于身份差别的空间区隔,在公共卫生紧急状态下获得了合法性外衣,更微妙的是,不同价位隔离酒店的选择权,在绝对平等的防疫要求中嵌入了消费能力差异带来的分级体验,创造了一种奇特的防疫市场经济,反映出疫情防控与市场逻辑的复杂嫁接。

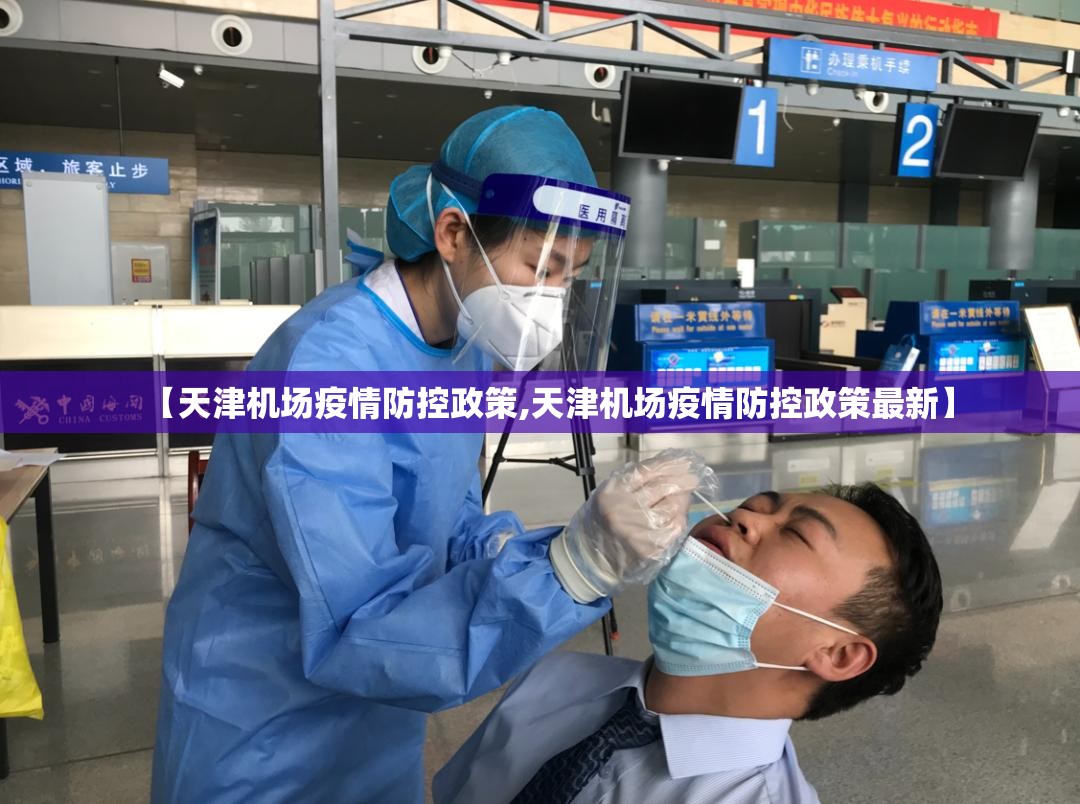

当旅客在天津机场接受鼻咽拭子采样时,他们不仅是在完成一项医学检测,更是在参与国家生物安全体系的构建,每个人的DNA信息虽未被提取,但生物特征与行踪轨迹的绑定,使机场成为巨型生物信息采集节点,这种全民生物安全义务的日常化,标志着国家权力对公民身体介入程度的革命性深化,个体在让渡部分生物自主权的同时,获得国家提供的生物安全保障承诺。

天津机场的防疫政策在极端情况下展现其刚性面孔,当某航班出现阳性病例,整个航班的旅客可能被集体转运至定点医院,个人行程瞬间被纳入公共卫生应急响应体系,这种即时生效的强制力,展示了国家在紧急状态下中止日常法律保护框架的能力,也引发了关于权力例外状态常态化的深刻忧思。

天津机场的疫情防控体系犹如一面多棱镜,折射出中国式现代治理的复杂光谱,这里既是科学理性主义的胜利舞台,也是权力技术精妙展演的场所;既体现着对生命安全的极致守护,又蕴含着自由与安全的永恒悖论,当世界学会与病毒长期共存,天津机场的防疫政策仍在持续演进,不断重新定义着非常态与常态的模糊边界,书写着后疫情时代国家与社会关系的新篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏