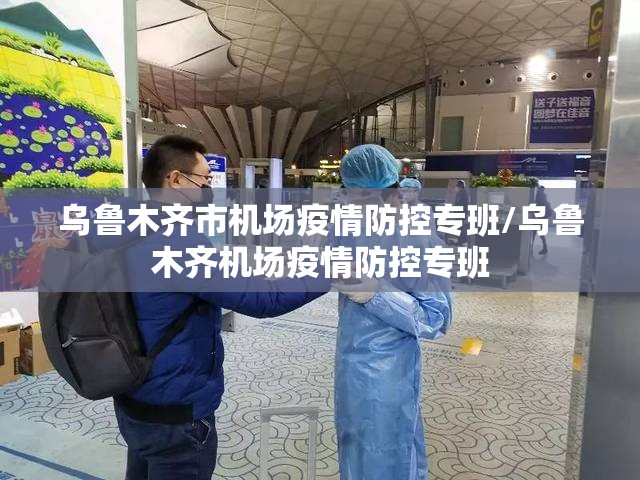

凌晨三点,乌鲁木齐地窝堡国际机场最后一班国际航班落地,廊桥连接机身的那一刻,一群身着白色防护服的身影开始无声地移动,他们不是医生,却筑起了国门抗疫的第一道防线;他们的工作没有硝烟,却关系着千万人的安危,这里是乌鲁木齐机场疫情防控专班——一支由普通人组成的非凡队伍,在西北边疆的星空下,已经持续战斗了九百多个日夜。

专班的工作从飞机引擎熄灭的那一刻开始,透过起雾的护目镜,工作人员仔细检查每份健康申明卡,测量体温,引导旅客有序通行,防护服下,是被汗水浸透的制服;口罩背后,是干裂起皮的嘴唇,最繁忙时,他们需要连续工作16小时,处理上千名旅客的入境检疫,物理的疲惫尚可忍受,更难的是心理的煎熬——每一次近距离接触潜在风险,都意味着可能与家人长久的分离,专班成员小张已经三个月没抱过两岁的女儿,只能隔着手机屏幕看她学会走路。“选择了这身白衣,就是选择了责任。”他在工作日记里写道。

乌鲁木齐机场作为中国面向中亚的重要航空枢纽,其防疫工作具有特殊战略意义,这里不仅是物理意义上的国门,更是不同疫情发展阶段国家之间的交汇点,专班成员需要处理极其复杂的防疫形势:既要防范境外输入,又要保障国际物流畅通;既要严格执行防疫政策,又要体现人文关怀,他们面对的是疲惫的归国旅客、焦急的外交人员、紧张的机组员工,每个人的情绪都需要被妥善安抚,这种多重压力下的平衡艺术,考验着每个人的专业能力和心理素质。

在看似机械的流程背后,是精密如钟表般的系统运作,疫情防控专班创造性地建立了“三区两通道”工作法,将机场划分为污染区、半污染区和清洁区,实现人员单向流动;开发了“航班风险预警系统”,根据不同国家和地区的疫情数据,实施分级分类精准防控;还组建了多语种服务小组,用维吾尔语、英语、俄语等为不同国籍旅客提供指导,这些创新不仅提高了防疫效率,更被作为“新疆经验”推广到其他边境口岸。

如果说制度是骨架,那么人性就是血肉,专班成员在严格执行防疫规定的同时,始终没有忘记口罩背后是一个个具体的人,他们会为长途飞行的老人准备温水,为焦虑的留学生进行心理疏导,甚至记住了一些经常往返旅客的饮食习惯,2021年冬天,专班得知一位境外归国的母亲带着患病儿童,立即启动应急通道,在完成必要检测后,协调救护车直接送医,为治疗争取了宝贵时间,这样的事情几乎每天都在发生,构成了防疫工作中最温暖的底色。

在这支队伍里,每个人都有自己的故事,组长李医生错过了父亲的七十大寿;“数据专家”小王婚礼延期了三次;刚毕业的护士古丽在防护服上画上可爱漫画,为旅客缓解紧张情绪,他们不是天生英雄,只是普通人在特殊时刻的选择与坚守,正如一位成员所说:“我们守住的不仅是机场,更是一种信念——无论世界如何变化,总有人为你守护回家的路。”

当世界被疫情分割,当距离成为阻隔,乌鲁木齐机场疫情防控专班用900多个日夜的坚守证明:防疫不是冷硬的隔断,而是基于科学和责任的守护;国门不是封闭的壁垒,而是有序开放的通道,他们在这片土地上编织了一张看不见的防护网,网上每个节点都是普通人的奉献与勇气,这些沉默的守护者或许不会被历史记住名字,但正是他们,在特殊时期守护了普通生活的可能性,用专业和人性筑起了真正的铜墙铁壁。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏