2023年7月11日),澳门特区政府宣布调整入境防疫政策,再次引发广泛关注,新政策的核心变化包括:对来自特定风险地区的入境人员取消集中隔离,改为7天居家健康监测,同时要求所有入境者须持48小时内核酸检测阴性证明,并加强口岸健康码查验,这一调整是澳门在“外防输入、内防反弹”总策略下,结合疫情形势和经济社会需求作出的动态响应,政策的背后,既体现了科学防疫的精准性,也折射出小城经济与民生平衡的复杂博弈。

政策调整内容与即时影响

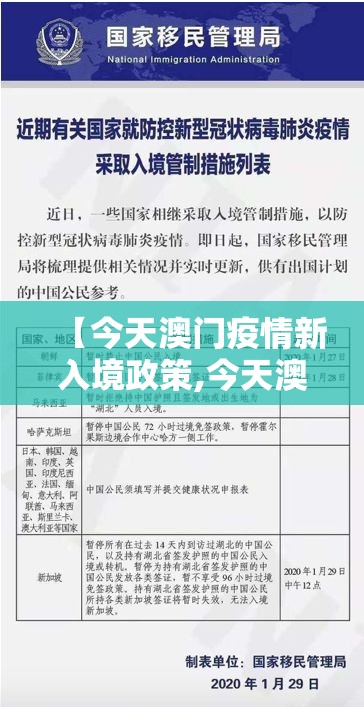

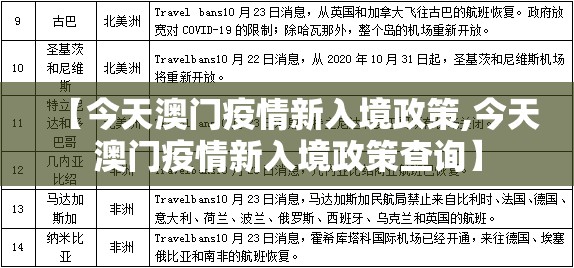

根据澳门新型冠状病毒感染应变协调中心发布的通知,新政策主要针对三类人群:一是从高风险地区入境者,需进行7天居家健康监测,期间第1、4、7天接受核酸检测;二是从中风险地区入境者,持48小时核酸阴性证明可免隔离,但需进行5天健康跟踪;低风险地区入境者政策基本保持不变,所有入境旅客须提前通过“澳门健康码”系统申报健康状况和旅居史,口岸方面,已加强现场引导和快速检测能力,以减少人员拥堵。

政策首日实施情况显示,澳门国际机场和关闸口岸秩序总体平稳,有从东南亚返澳的居民表示,新政策简化了流程,但居家监测的电子手环监管仍显严格,旅游业者则期待政策能进一步刺激暑期客流,但也担忧若疫情反复可能再次收紧,即时数据显示,今日入境旅客数较前一周上升12%,反映政策短期内的积极信号。

动态调整的科学依据与疫情背景

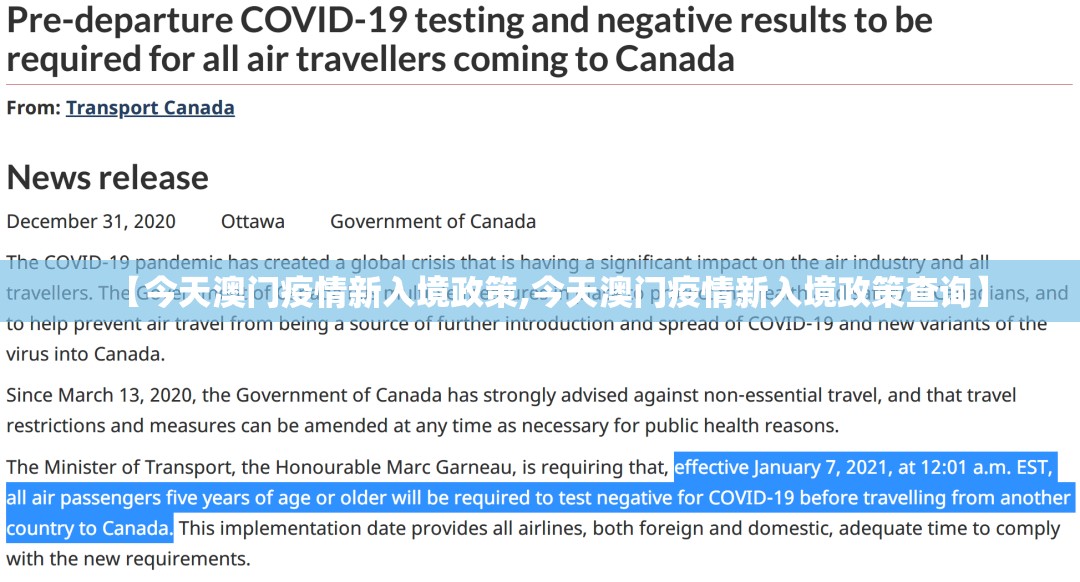

此次调整并非孤立决策,而是基于近期疫情数据与病毒变异特征的响应,澳门自6月中旬以来,本地病例持续清零,但境外输入压力增大——过去两周共报告输入病例28例,其中奥密克戎BA.5亚型占比达79%,该变异株潜伏期短、传播力强,但重症率较低,澳门卫生局研究表明,居家监测结合核酸检测可有效拦截90%以上输入风险,同时减轻医疗设施压力,全球多国已逐步放宽入境限制,澳门作为国际旅游城市,需在风险可控下保持开放度。

政策制定还参考了“联防联控”机制,澳门与内地健康码互认系统已覆盖全国,且珠澳口岸建立了疫情信息实时共享平台,确保一旦发现病例可快速溯源,这种区域协作成为政策敢予放宽的底气。

经济复苏与民生压力的双重驱动

澳门经济高度依赖旅游业,疫情前旅游业贡献GDP超50%,但2022年至今,严格入境限制使旅客量同比下跌67%,失业率升至5.4%,中小企生存艰难,新政策直接回应了业界呼声:减少隔离成本可吸引商务旅客和短期游群体,预计每月为澳门增加10万人次旅客,拉动经济复苏1-2个百分点。

民生诉求同样关键,长达两年的边境管控导致数万跨境工作者生活受阻,探亲家庭分离等问题凸显,新政策中“居家监测”选项降低了社会成本,但政府也配套强化了社区支持体系,例如为隔离者提供心理热线和物资配送服务,这种微调折射出防疫政策从“一刀切”向人性化管理的转变。

争议与挑战:政策平衡的难点

新政策仍面临多重挑战。“居家监测”的监管有效性存疑,尽管需佩戴电子手环,但社区传播风险尚未归零,香港年初因居家隔离漏洞导致疫情暴发的教训犹在眼前,口岸承压能力有限:澳门关闸口岸日均通行能力仅3万人次,若客流快速回升可能导致防控漏洞,更深层矛盾在于,澳门医疗资源薄弱(每千人仅4张病床),一旦疫情反弹恐难承受。

社会反应亦呈现分化,餐饮零售业者普遍支持放宽,但教师和老年群体担忧开学季和冬季疫情风险,政策公告下网络民调显示,52%受访者认为“步伐适中”,但37%认为“过于冒进”,这种分歧凸显了小社会在防疫与正常化间的艰难抉择。

常态化防疫的澳门路径

澳门的新政策并非终点,而是动态进程中的一环,特区官员表示,下一步将观察两周数据,若输入病例控制在日均5例以下,可能进一步简化低风险地区入境流程。“疫苗+核酸”的防控框架将持续优化,包括推动第三剂接种率(目前仅68%)和引进口服抗病毒药物。

长远看,澳门防疫政策折射出超小型开放经济体的典型困境:既要维护公共卫生安全,又无法承受长期封闭,其经验表明,精准化、区域协同和民生兜底是平衡的关键,正如澳门特区行政长官贺一诚所言:“没有最好的政策,只有最适应当下的选择。”

今日的入境政策调整,既是澳门防疫逻辑的一次迭代,也是这座小城在疫情漩涡中寻找自洽的缩影,其成败或将为中国乃至全球的边境管理提供另一重参照。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏