2022年10月,福州这座以“榕城”闻名的历史文化名城,再次面临新冠疫情的考验,随着本土病例的出现,福州的疫情轨迹迅速成为公众关注的焦点,从首例病例的发现到多区域的风险划分,从流调溯源到社会面防控,福州的抗疫之路既体现了中国城市应对突发公共卫生事件的共性策略,也展现了独特的地域性与人文关怀,本文将梳理福州疫情的发展轨迹,分析其防控措施的特点,并探讨疫情之下的城市韧性。

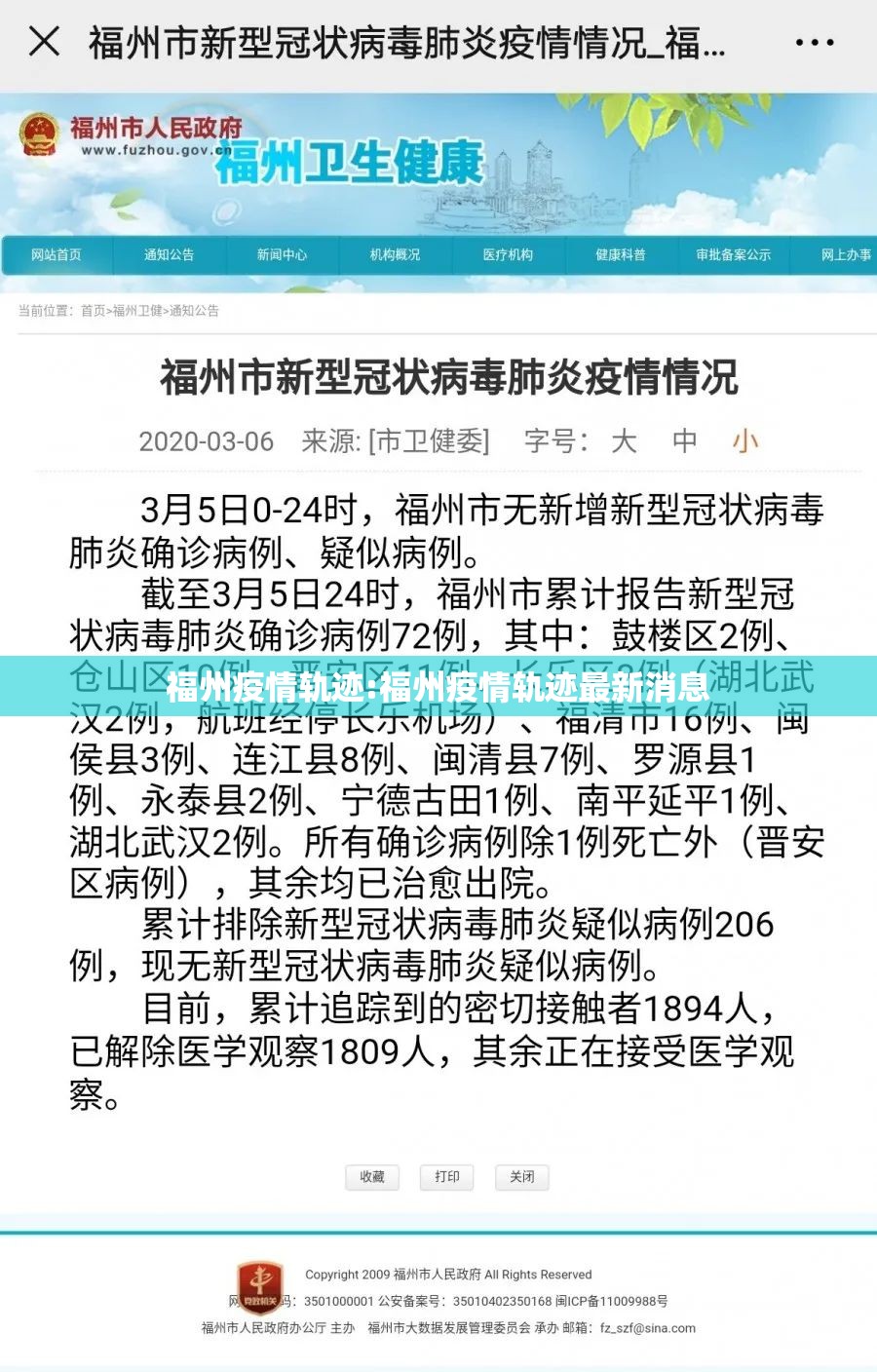

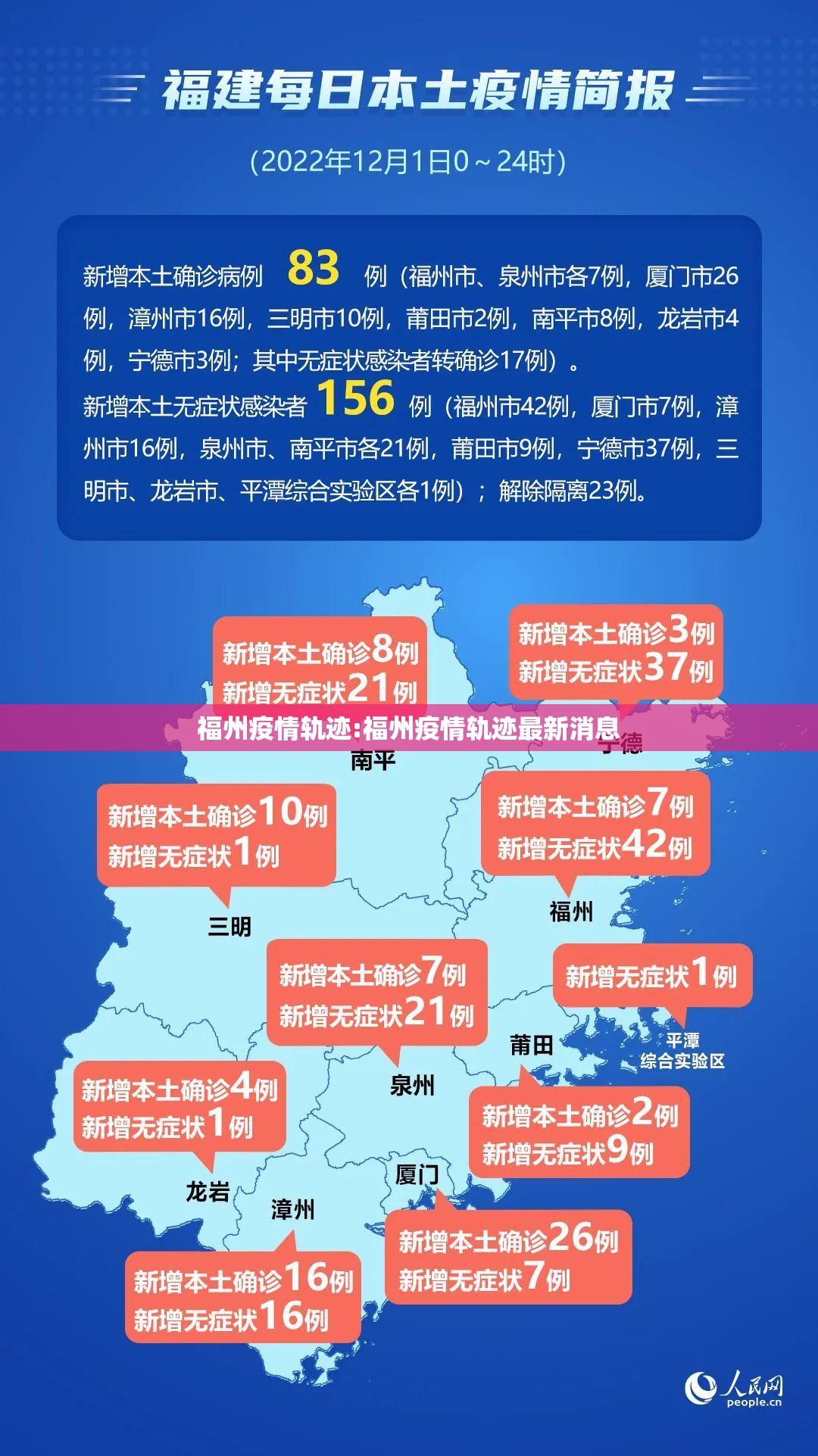

福州疫情的初始轨迹可追溯至2022年10月下旬,当时仓山区报告了首例本土确诊病例,随后,疫情迅速扩散至鼓楼、台江等多个城区,并呈现出多点散发的特点,根据官方公布的流调数据,疫情源头与外部输入关联较大,早期病例多涉及物流从业人员、跨区域流动者等高风险群体,在短短一周内,福州累计报告确诊病例超过百例,中高风险区数量增至十余个,城市被迫进入部分静默状态。

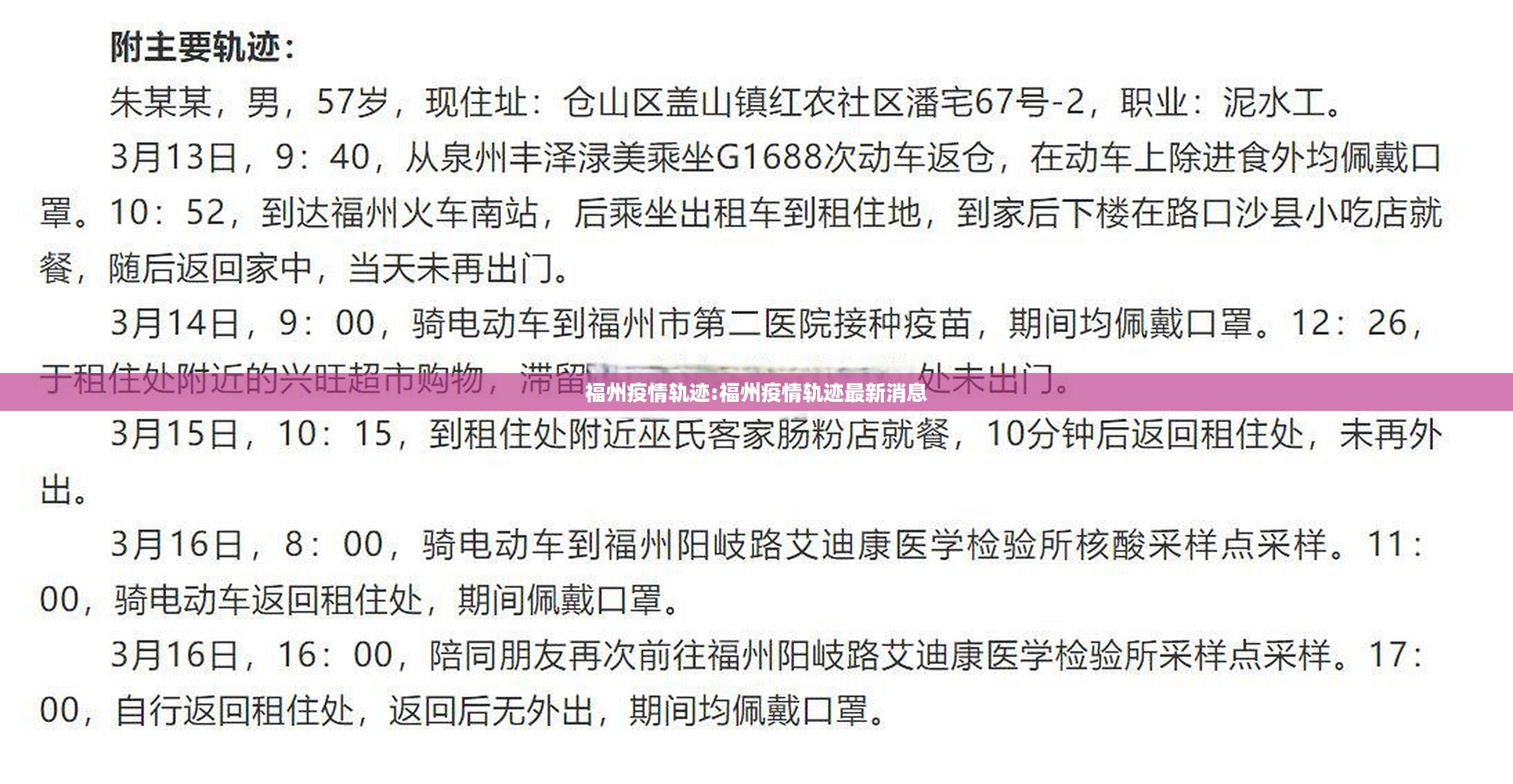

这一轨迹的背后,是福州快速响应的防控体系,疫情发生后,福州市立即启动应急机制,开展大规模核酸检测、精准流调溯源和风险区域划分,在仓山区,政府依托数字化平台(如“e福州”APP)实时更新病例轨迹,并通过短信、社区广播等方式向公众发布预警信息,这种“科技+人力”的模式,不仅提高了防控效率,也减少了社会恐慌,值得一提的是,福州的流调工作注重细节,公布了病例的详细活动轨迹,如某确诊病例曾前往菜市场、公园或学校,从而引导市民自查自检,体现了公开透明的原则。

随着疫情轨迹的延伸,福州的防控措施逐步升级,11月初,全市暂停堂食、关闭娱乐场所,并实施“非必要不外出”的倡议,学校转为线上教学,企事业单位推行弹性工作制,这些措施虽给市民生活带来不便,但有效遏制了病毒传播,据福州市卫健委数据,在防控措施实施一周后,新增病例数开始下降,疫情轨迹呈现“峰回路转”的积极态势,这一阶段,福州的抗疫重点从应急响应转向常态化管理,强调“精准防控”而非“一刀切”,例如对高风险区实行封控,对低风险区则保持有序流动。

福州疫情轨迹的另一亮点是社会各界的协同参与,社区工作者、志愿者和医务人员组成了一道坚固的防线,在核酸采样点,市民有序排队;在隔离小区,物资配送高效运转;在线上平台,心理援助热线及时开通,这种全民抗疫的氛围,彰显了福州人“海纳百川、有容乃大”的精神特质,企业也纷纷伸出援手,如本地企业捐赠防疫物资,电商平台保障供应链稳定,确保了城市基本运行不受重大影响。

福州疫情轨迹也暴露出一些挑战,初期信息发布有时滞后,导致谣言传播;部分市民对频繁核酸检测产生疲劳感;中小企业在疫情中面临经营压力,这些问题提示,未来防控需进一步优化信息沟通、提升公共服务韧性,并统筹经济发展与防疫安全。

回顾福州疫情轨迹,从爆发到控制,历时约一个月,到2022年11月底,全市中高风险区全部清零,生活逐步回归正常,这条轨迹不仅是一条疫情数据曲线,更是一座城市的坚守记录,它展示了福州在公共卫生危机中的快速学习能力、组织动员能力和人文关怀精神,作为福建省会,福州的经验也为其他城市提供了借鉴:疫情防控离不开科学决策、公众配合和技术创新。

福州或许还会面临疫情反复,但这条轨迹已证明,只要坚持“人民至上、生命至上”的原则,城市就能在挑战中前行,疫情终将过去,而轨迹留下的教训与启示,将助力福州构建更健康的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏