2021年秋,哈尔滨这座以冰雪文化和欧式风情闻名的北方城市,因一场突如其来的疫情,被迫按下暂停键,街道空了,商场关了,小区封闭了——这是哈尔滨自2020年初新冠疫情暴发以来,首次实施大规模封锁措施,在零下的气温中,冰城以冷静与坚韧,书写着一段特殊的历史。

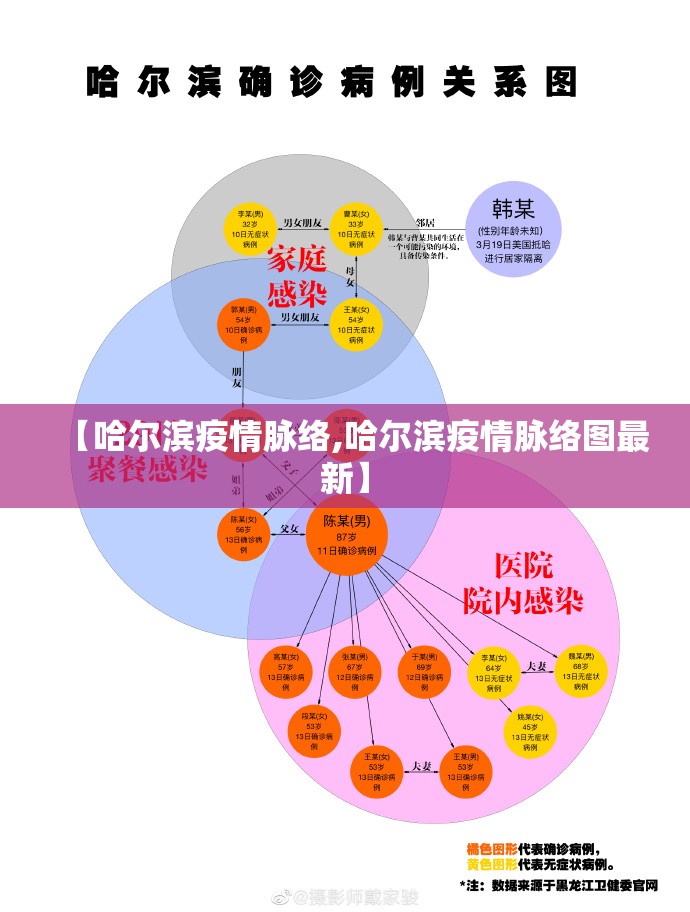

哈尔滨的疫情封锁并非孤例,而是中国动态清零政策下的一个缩影,2021年9月,哈尔滨出现本土确诊病例,源头与境外输入关联,病毒德尔塔变种传播速度快、隐匿性强,市政府迅速响应,划定中高风险区域,实施交通管制、居家隔离、全员核酸检测,封锁范围覆盖多个城区,影响近千万人口,学校停课,企业停工,旅游业——这座城市的经济支柱之一——瞬间冰封,据统计,封锁期间哈尔滨每日经济损失达数亿元,但政府优先考虑的是公共卫生安全。

封锁下的生活,是哈尔滨人集体记忆中的深刻一页,清晨六点,社区居民排起长队,在寒风中等待核酸采样,志愿者们穿着防护服,手持喇叭维持秩序;医务人员冻得手指发僵,仍坚持操作,社交媒体上,哈尔滨人用幽默化解焦虑:“今天核酸了吗?”成为日常问候,物资供应并未中断,电商平台和社区团购承担起配送任务,但物流延迟和配送压力依然存在,一位当地居民在采访中说:“冰箱里囤了菜,但更囤的是希望——希望疫情早点结束。”

封锁不仅考验着城市的管理能力,也凸显了人性的温度,社区工作者为独居老人送菜上门,心理热线为焦虑者提供支持,艺术家们在家创作“抗疫歌曲”传递正能量,哈尔滨的冰雪大世界虽未开放,但人们用冰雕雕刻出“加油哈尔滨”的字样,在阳光下熠熠生辉,这种团结,源自东北人特有的豪爽与乐观,也源自对家园的深切眷恋。

封锁也带来反思,经济受损、民生不便、心理压力——这些都是疫情防控的代价,一些小微企业面临生存危机,市民对长期封锁的疲劳感逐渐显现,专家指出,精准防控和科学平衡是关键,哈尔滨在封锁后期逐步探索分区管控、快速筛查机制,为后续政策优化提供了经验,2022年初,随着疫情缓和,封锁措施有序解除,城市慢慢复苏。

哈尔滨的疫情封锁,是中国抗疫故事的一部分,它展示了一座城市在危机中的 resilience(韧性),也揭示了全球大流行下人类的共同挑战,当我们回顾那段日子,它不仅是一段关于隔离与距离的记忆,更是关于温暖与团结的叙事,冰城的冬天终会过去,而疫情教给我们的——对生命的敬畏、对平凡的珍视——将长留人心。

(字数:约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏