2020年初以来,新冠疫情在全球肆虐,中国各地也经历了多轮冲击,哈尔滨作为黑龙江省的省会城市,其疫情发展及死亡人数数据,不仅反映了本地防控的挑战,更凸显了公共卫生体系中的深层次问题,本文将以哈尔滨疫情死亡人数为切入点,探讨其背后的原因、影响以及未来启示,旨在引发对疫情应对和公共健康的深入思考。

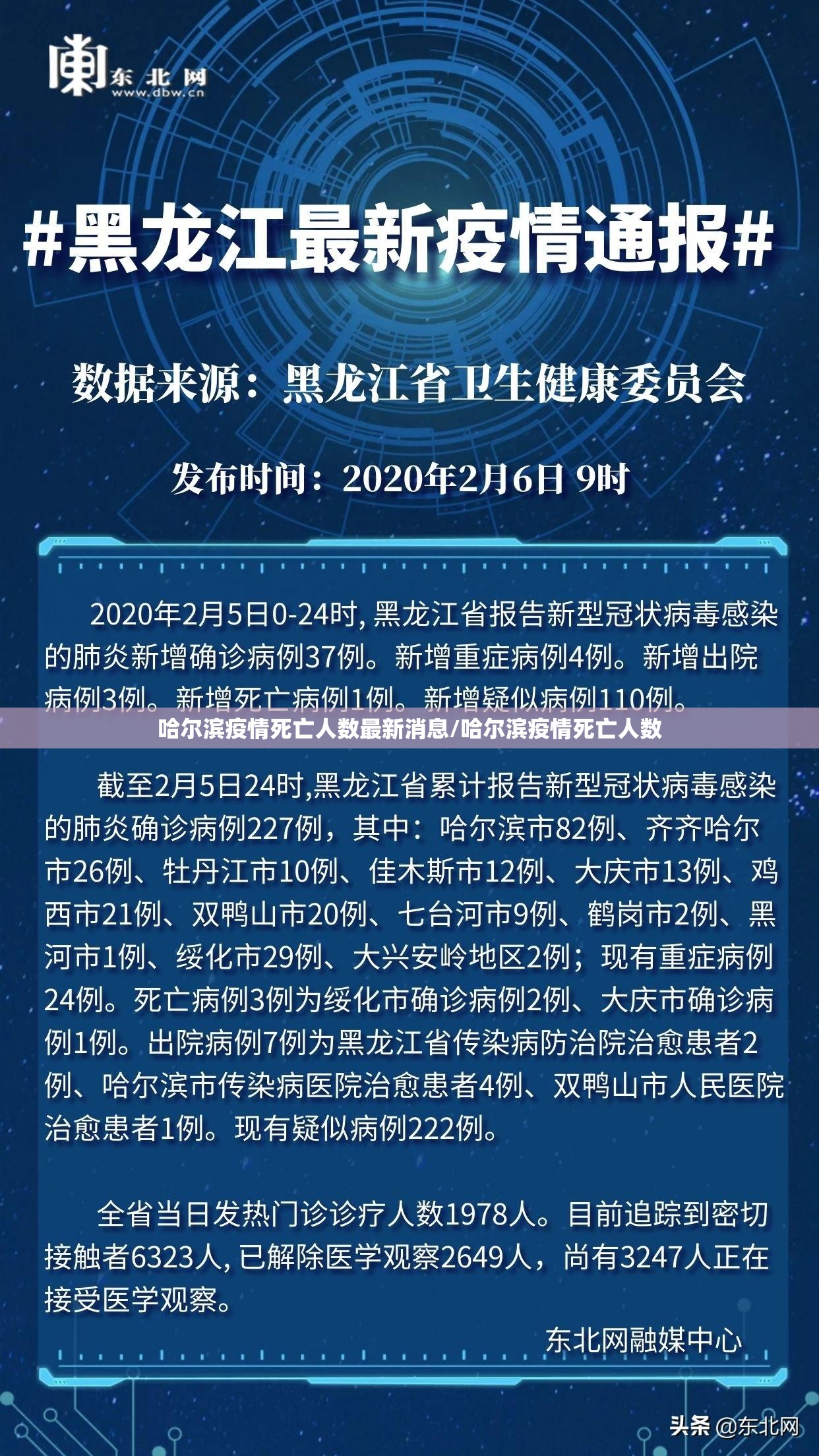

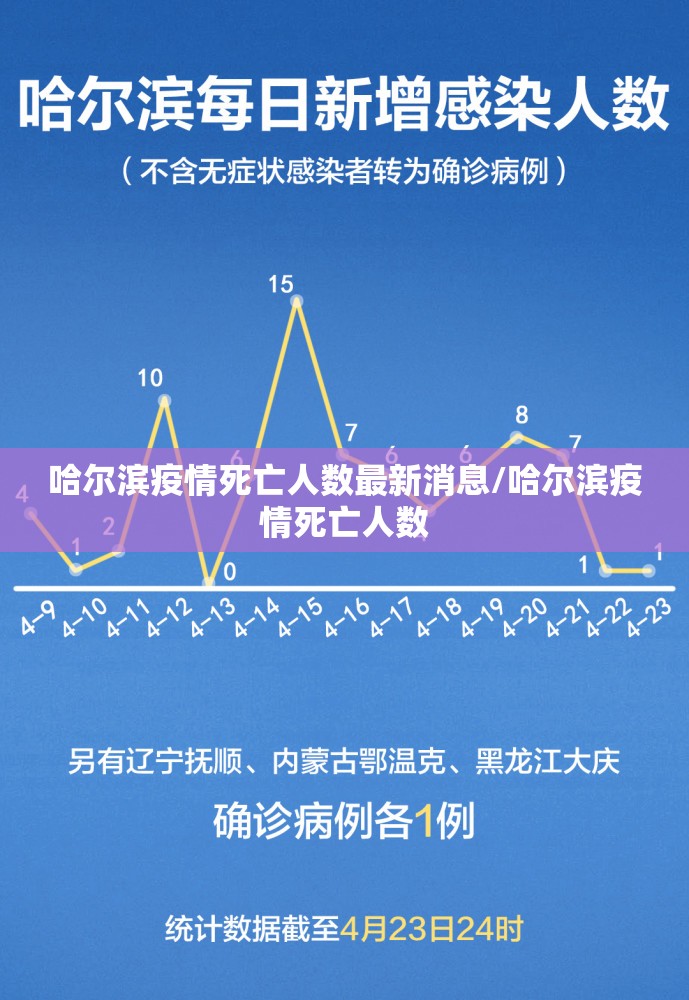

回顾哈尔滨疫情死亡人数的基本情况,根据官方公开数据,哈尔滨在疫情高峰期(如2020年初和2022年局部爆发期间)累计报告死亡病例数十例,这些数字虽相较于全球其他地区较低,但每一个死亡案例都代表着一个生命的逝去,以及家庭和社区的悲痛,在2022年春季的奥密克戎变异株传播中,哈尔滨因老年人口较多和医疗资源紧张,死亡人数出现小幅上升,主要集中在未接种疫苗或患有基础疾病的群体中,这些数据并非冷冰冰的统计,而是警示我们:即使在防控相对严格的中国,疫情依然可能造成不可逆转的损失。

深入分析死亡人数背后的原因,多重因素交织,其一,人口结构老龄化是哈尔滨面临的一大挑战,据统计,哈尔滨60岁以上老年人口占比超过20%,高于全国平均水平,老年人往往是新冠疫情的高危人群,由于免疫力较低和合并症较多,一旦感染,重症和死亡风险显著增加,在疫情爆发期间,养老院和社区成为传播热点,导致死亡病例集中出现,其二,医疗资源分配不均加剧了危机,哈尔滨作为东北地区的重要城市,其医疗体系在疫情期间承受巨大压力,尤其是在偏远县区,ICU床位和呼吸机等关键资源不足,延误了重症患者的救治时机,其三,公众意识和行为因素也不容忽视,在疫情初期,部分市民对防控措施(如戴口罩和接种疫苗)的配合度不高,导致病毒传播链难以切断,间接推高了死亡风险。

这些死亡人数的影响远超出数字本身,从社会层面看,每一个死亡案例都加剧了公众的焦虑和不信任感,尤其是在信息不透明或谣言传播时,可能引发恐慌情绪,在哈尔滨某次疫情通报中,由于死亡数据更新延迟,曾引发本地居民对政府公信力的质疑,从经济层面看,疫情导致的封锁和防控措施虽然遏制了病毒扩散,但也对哈尔滨的旅游业、服务业造成冲击,间接影响了民生和健康投入,更深远的是,这些死亡事件暴露了公共卫生体系的脆弱性,提醒我们必须加强应急管理和长期规划。

从哈尔滨疫情死亡人数中,我们也能汲取宝贵的教训和启示,强化疫苗接种和公共卫生教育是关键,数据显示,哈尔滨在2021年后大力推进疫苗接种,尤其是针对老年人群的加强针计划,有效降低了后续疫情中的死亡率,这证明,预防优于治疗,未来应继续加大科普宣传,消除疫苗犹豫,医疗资源的优化和公平分配至关重要,政府需投资于基层医疗设施,提升偏远地区的应急能力,同时利用数字化手段(如健康码和远程医疗)提高效率,透明和及时的信息公开能增强社会凝聚力,哈尔滨在后期疫情中改进了数据发布机制,通过每日简报和专家解读,减少了公众误解,这为其他地区提供了借鉴。

哈尔滨疫情死亡人数不仅是一个统计数字,更是一面镜子,映照出我们在应对公共卫生危机时的成就与不足,在全球疫情尚未完全结束的背景下,我们应以这些生命为鉴,推动更加人性化、科学化的防控策略,唯有如此,才能在未来的挑战中更好地保护每一个生命,构建更具韧性的健康社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏