2021年秋季,哈尔滨市暴发了一轮本土新冠肺炎疫情,打破了当地较长时间的平静,这起疫情不仅对哈尔滨的公共卫生系统和社会经济造成了冲击,也为全国疫情防控提供了深刻的教训,本文将从病毒溯源、传播链条、防控漏洞和社会因素等方面,分析2021年哈尔滨疫情的起因,并探讨其背后的深层问题。

病毒溯源与初始传播链

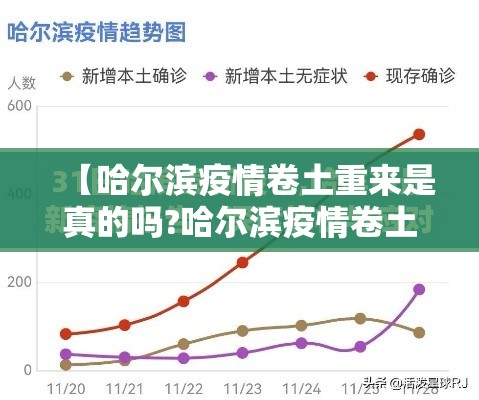

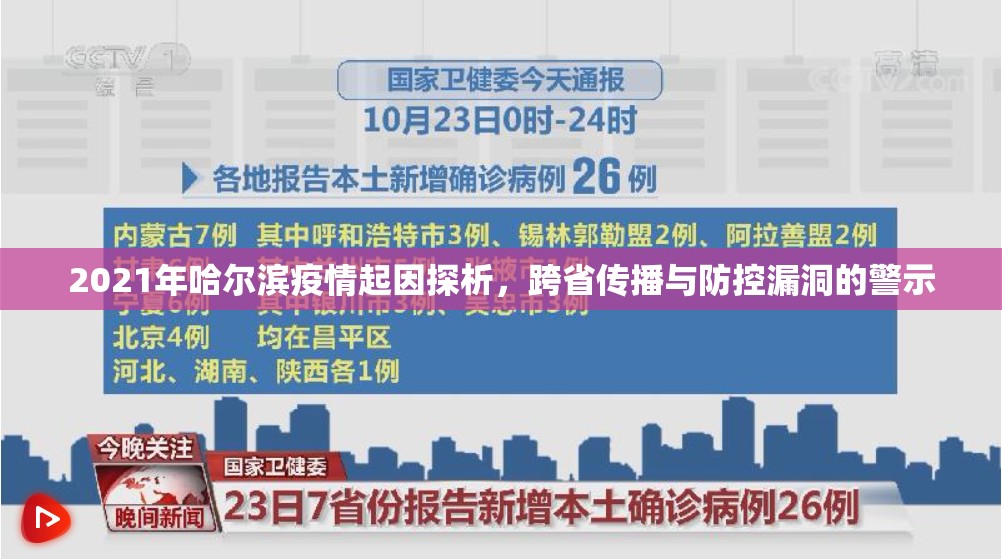

2021年9月,哈尔滨市报告了首例本土确诊病例,随后疫情迅速扩散至多个区县,经基因测序和流行病学调查,病毒被确定为德尔塔变异株(B.1.617.2),与当时中国其他地区的疫情病毒同源,进一步的溯源显示,疫情并非起源于哈尔滨本地,而是由外部输入引发,病毒可能通过跨省人员流动传入——一名从福建省莆田市(当时莆田正暴发疫情)返回哈尔滨的旅客成为疑似“零号病人”,该旅客在隔离期间未被及时检测出阳性,导致病毒在社区内隐匿传播。

德尔塔变异株具有高传染性、短潜伏期和病毒载量大的特点,这使得疫情在哈尔滨的秋冬季环境中迅速扩散,气温降低、室内活动增加等因素进一步加速了传播,值得注意的是,哈尔滨作为东北地区的交通枢纽和旅游城市,人员流动性大,这为病毒输入和扩散提供了条件。

防控漏洞与管理问题

疫情暴发暴露了当地疫情防控中的多个漏洞,隔离管控措施存在疏漏,上述从福建返回的旅客虽按要求进行了居家隔离,但社区监管不到位,核酸检测未能及时覆盖所有风险人群,公共场所防控松懈,流调显示,早期病例曾涉及多个人员密集场所,如商场、餐馆和旅游景区,这些地方的扫码登记、体温检测等措施执行不严,导致病毒快速扩散,部分医疗机构未能严格落实预检分诊制度,出现了院内交叉感染现象。

另一个关键问题是应急响应延迟,疫情初期,哈尔滨的核酸检测和密接追踪速度较慢,未能第一时间锁定所有传播链,这反映出基层防控体系在应对突发疫情时存在资源不足和协调不力的问题,部分地区的大规模核酸检测组织混乱,导致人群聚集反而增加了传播风险。

社会与行为因素

除了管理和技术因素,社会行为也助推了疫情发展,疫情暴发前,当地居民和相关部门可能出现了“防疫疲劳”,经过较长时间的低风险状态,公众的防护意识有所下降,佩戴口罩、保持社交距离等基本措施执行率降低,节假日聚集活动(如中秋团圆和国庆出游)进一步增加了传播风险,这些行为与病毒输入相结合,形成了“完美风暴”。

信息传播的不充分也起到了推波助澜的作用,疫情初期,流调信息发布不够及时透明,部分民众未能第一时间获知风险点位,延误了自我防护和报备。

经验与反思

2021年哈尔滨疫情的起因是多方面的:外部输入是导火索,而防控漏洞和社会因素共同放大了危机,这一事件提醒我们,疫情防控必须坚持“动态清零”总方针,但也要避免僵化和麻痹思想,需加强跨地区协同防控,优化隔离和检测流程,同时提升公众的长期防护意识。

哈尔滨疫情最终在约一个月内得到控制,得益于快速升级的管控措施和全民配合,但它留下的教训深远——在全球疫情大背景下,任何松懈都可能引发连锁反应,只有通过不断完善机制和强化执行,才能筑牢公共卫生防线。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏