国内多地疫情反复,济南作为山东省会城市,其防控措施备受关注,网络上不时出现“济南封城了吗”的疑问,反映出公众对疫情动态的担忧,截至2023年,济南并未实施全域封城,而是通过精准化、科学化的防控策略应对疫情,本文将深入探讨济南的疫情防控措施,分析其背后的逻辑,并反思封城这一极端手段的适用性。

济南的疫情防控现状

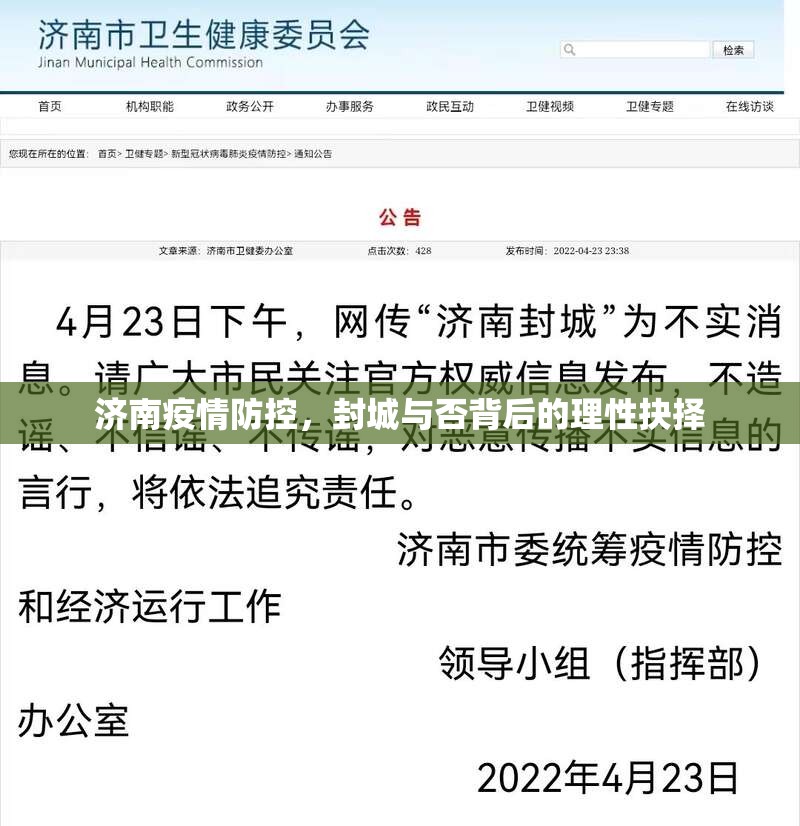

济南的疫情管理遵循“动态清零”总方针,强调快速响应和精准管控,在疫情出现局部反弹时,政府通常采取以下措施:一是划定高风险区,实行封闭管理;二是开展大规模核酸检测,快速筛查感染者;三是加强流调溯源,切断传播链,在2022年底的一波疫情中,济南对个别小区或街道实施了临时封控,但并未升级至全域封城,这种措施避免了社会停摆,最大程度减少了对经济和生活的影响。

济南的理性防控得益于其完善的公共卫生体系,市政府依托大数据和智能化平台,实现了疫情监测、资源调度和信息公开的高效运作,公众的配合度较高,疫苗接种率位居全国前列,这为防控工作提供了坚实基础,即使面对奥密克戎等变异毒株,济南也能通过非封城手段有效控制疫情扩散。

封城的定义与适用条件

“封城”通常指全面切断人员流动,暂停公共交通,关闭非必要场所等极端措施,它往往是疫情失控时的最后手段,旨在快速遏制病毒传播,但封城成本高昂:经济受损、民生困难、心理压力增大,甚至可能引发次生灾害,现代疫情防控更倾向于精准化策略,而非一刀切封城。

济南避免封城,正是基于对疫情风险的客观评估,只有当出现以下情况时,封城才可能被考虑:一是病毒传播速度极快,远超医疗资源负荷;二是精准措施失效,疫情呈指数级增长;三是周边地区协同防控失败,导致输入风险激增,济南的疫情始终处于可控范围,未达到封城阈值。

疫情防控的深层思考

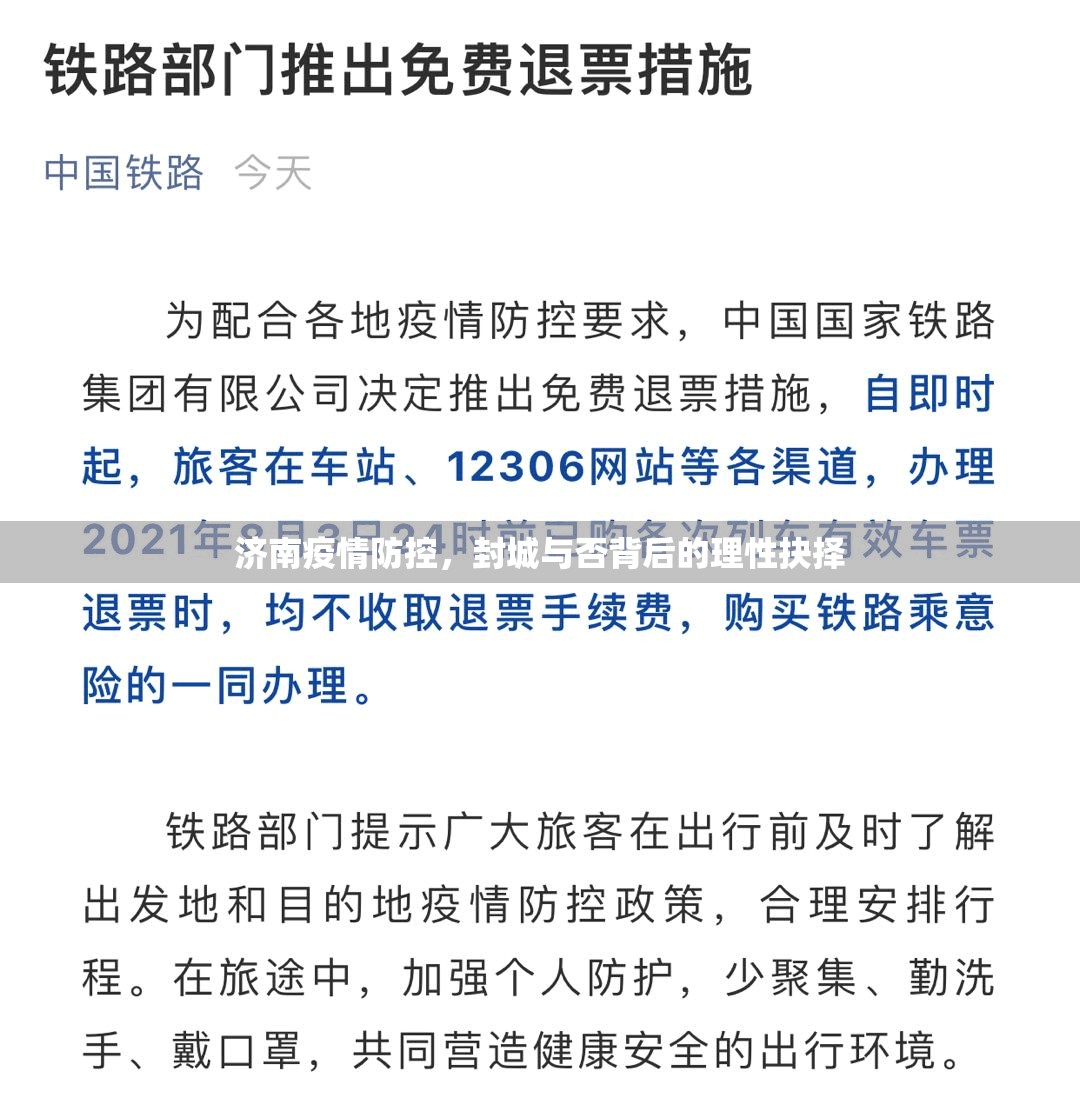

济南的案例折射出中国疫情防控的演进:从早期“硬封城”到如今“精准防控”,背后是科学与经验的积累,技术进步提升了防控效率,健康码、行程卡等工具实现了人员轨迹追踪,减少了盲目管控,公众意识增强,戴口罩、接种疫苗成为自觉行为,降低了封城的必要性,政府更注重平衡防疫与民生,例如通过保供措施确保封控区生活物资充足。

疫情防控仍面临挑战,一是病毒变异带来的不确定性,可能迫使措施升级;二是长期防控疲劳导致公众配合度下降;三是经济压力增大,尤其对小企业和弱势群体影响深远,济南的实践表明,唯有坚持科学、透明和人性化,才能避免封城带来的社会代价。

济南未实施封城,是其疫情防控成功的体现,通过精准施策和公众参与,城市在保障健康的同时维护了正常运行,疫情可能反复,但济南的经验为其他城市提供了借鉴:封城应是万不得已的选择,而非默认手段,在科学与人文的双重指引下,我们有望找到疫情防控与正常生活的平衡点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏