2021年7月,南京禄口国际机场突发新冠疫情,这座历史悠久的城市瞬间成为全国关注的焦点,疫情突如其来,南京迅速响应,展开了一场与时间赛跑的防控阻击战,从最初的局部暴发到全面管控,南京的情况不仅反映了中国城市在公共卫生危机中的应对能力,也引发了人们对疫情防控、城市韧性和社会协作的深刻思考,本文将详细探讨南京疫情的发展、应对措施及其带来的启示。

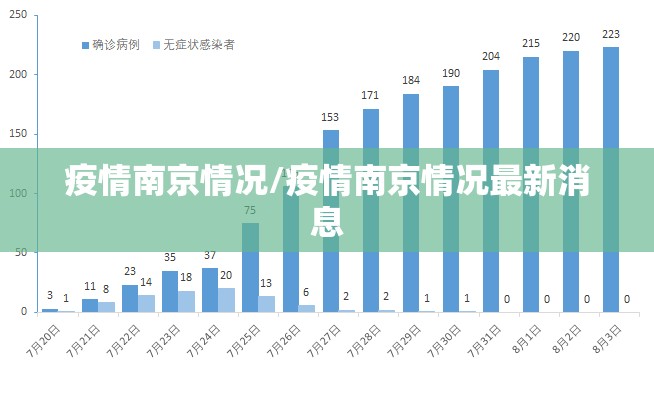

疫情初期,南京禄口机场作为国际枢纽,成为病毒传播的源头,Delta变异株的快速传播性使得疫情在短时间内扩散至多个省份,南京本土病例持续增加,防控压力陡增,市政府立即启动应急机制,实施大规模核酸检测、精准封控高风险区域,并加强流调追踪,在短短一周内,南京完成了多轮全员核酸检测,检测量超过千万人次,展现了高效的动员能力和医疗资源的充足储备,政府通过新闻发布会、社交媒体等渠道,及时透明地发布疫情信息,缓解公众焦虑,增强了社会信任。

疫情也暴露了一些挑战,初期信息沟通的滞后和部分防控措施的协调不足,导致了一些混乱和批评,有市民反映,核酸检测点排队时间长、资源分配不均等问题,这提示我们在未来疫情中需进一步优化流程,提升服务的公平性和效率,疫情对经济和生活造成了显著影响,旅游业、餐饮业等服务业遭受重创,许多小微企业面临生存压力,南京政府随后出台了纾困政策,如减税降费、发放消费券等,以缓解经济冲击,体现了对民生关切的回应。

南京疫情的情况不仅是本地事件,更成为全国疫情防控的“压力测试”,它推动了其他城市的预警和联防联控机制升级,例如多个省份迅速对南京旅居史人员实施隔离和检测要求,防止了疫情更大范围的扩散,这显示出中国在“动态清零”政策下的整体协作优势,但也引发了对长期策略的讨论:如何在控制疫情的同时,减少对社会经济的干扰?南京的经验表明,精准防控和科技支撑(如健康码、大数据追踪)是关键,但需平衡好防控与正常生活之间的关系。

从社会层面看,南京市民在疫情中表现出高度的配合和韧性,许多人自愿加入志愿者队伍,协助核酸检测和社区服务;企业捐赠物资,支持一线防控工作,这种集体精神凸显了城市凝聚力,但也提醒我们,公共卫生事件中的心理支持同样重要,疫情带来的隔离和不确定性加剧了焦虑和孤独感,未来应加强心理健康服务,构建更全面的危机应对体系。

南京疫情在8月底得到有效控制,日新增病例归零,城市逐步恢复正常,这一过程为我们提供了宝贵教训:疫情防控不仅是政府责任,更需要全社会参与;透明沟通、科学决策和人性化措施缺一不可,展望未来,南京及其他城市应继续完善公共卫生基础设施,投资于疫苗研发和医疗资源储备,以应对可能的新挑战。

南京疫情是一面镜子,映照出城市的 strengths and weaknesses,它让我们看到危机中的勇气与创新,也敦促我们反思如何构建更具韧性的社会,在全球疫情未平的背景下,南京的经验将成为中国乃至世界的重要参考,推动我们在健康与发展之间找到更可持续的平衡。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏