7月下旬,南京禄口国际机场突发新冠疫情,迅速引发全国关注,南京市疫情防控指挥部连续发布多份《疫情通告》,及时向社会传递疫情动态、防控措施与政策调整信息,这些通告不仅成为市民了解疫情、配合防控的重要渠道,也折射出中国大城市在突发公共卫生事件中的应对机制与治理逻辑。

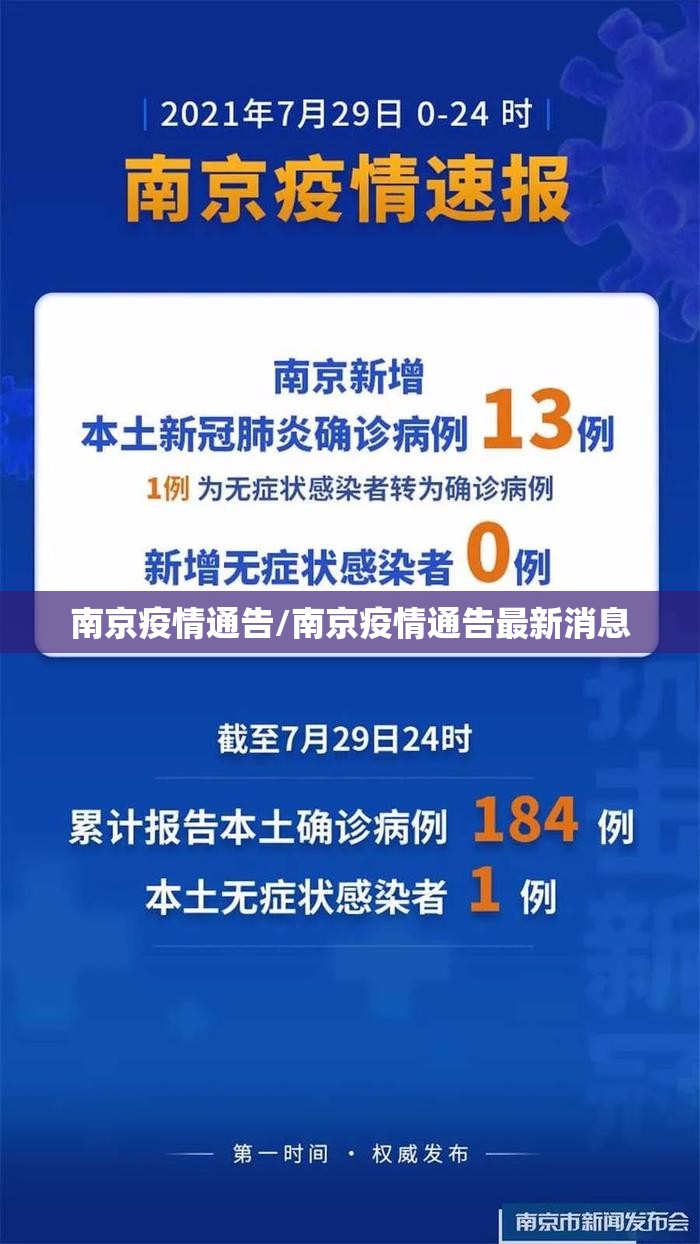

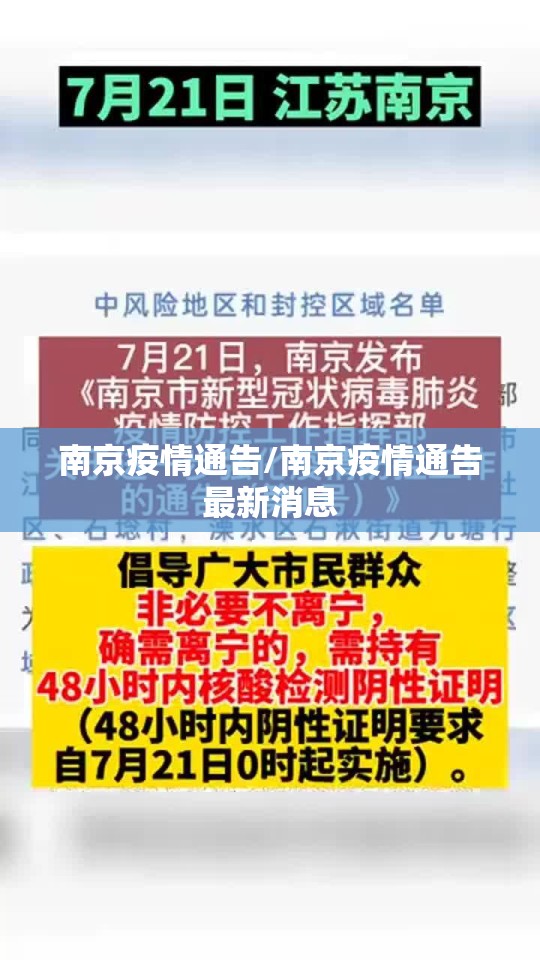

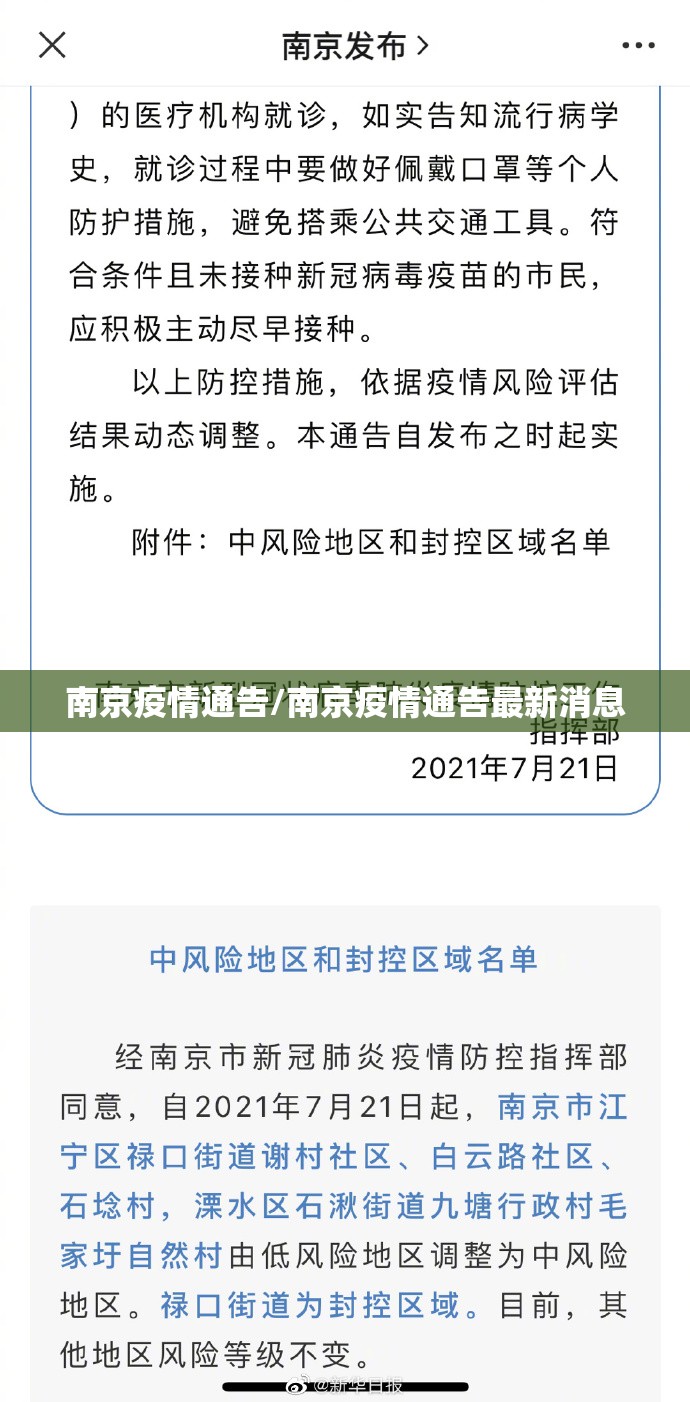

南京疫情通告的核心特点在于信息透明、响应迅速、措施精准,首例病例确诊后,南京市立即启动应急响应机制,并通过通告形式公布病例轨迹、风险区域划分、核酸检测安排等关键信息,7月21日的第一份通告中,南京宣布对禄口街道实施封闭管理,并开展全员核酸检测,后续通告则动态调整防控政策,如暂停部分地铁线路运营、关闭娱乐场所、限制人员流动等,这些措施虽对市民生活造成暂时不便,但有效遏制了疫情扩散。 的科学性和针对性值得关注,南京市政府在通告中不仅列出确诊病例的详细活动轨迹,还通过大数据分析划定中高风险区域,并明确不同区域的防控要求,高风险区实行“足不出户”,中风险区限制人群聚集,低风险区则加强健康监测,这种分层管理策略既避免了“一刀切”的过度防控,也减少了社会运行成本,通告还注重对特殊群体的关怀,如为隔离居民提供物资保障、为老人开辟核酸检测绿色通道等,体现了人性化治理理念。

南京疫情通告的另一重要意义在于强化了公众参与和社会监督,每条通告均通过政府官网、社交媒体、新闻客户端等多元渠道发布,确保信息触达广泛人群,市民通过通告了解政策后,能够主动配合核酸检测、行程报备等要求,形成群防群控的合力,通告也公开了疫情防控热线和投诉渠道,鼓励市民反映问题,从而优化防控措施,这种公开互动既增强了政府公信力,也提升了市民的危机意识与责任感。

南京疫情通告也暴露出一些值得反思的问题,疫情初期信息发布存在滞后性,部分市民对防控政策理解不足,导致个别区域出现混乱,通告中专业术语较多,对老年群体和文化程度较低人群的传播效果可能打折扣,类似通告需进一步优化语言表达,增加多语言版本,并利用社区广播、志愿者上门等线下方式弥补数字鸿沟。

从更宏观视角看,南京疫情通告是中国疫情防控体系的一个缩影,它展示了如何通过信息化、法治化手段平衡公共卫生与经济发展、个人自由与社会利益,南京的经验也为其他城市提供了参考:高效的疫情通告必须建立在科学决策、快速响应和公众信任的基础上。

截至8月中旬,南京疫情已得到有效控制,多日无新增本地病例,风险等级逐步下调,这一成果离不开每一份疫情通告背后的细致工作,也离不开千万市民的配合与支持,随着疫情常态化防控成为长期课题,南京及其他城市需进一步优化信息发布机制,让疫情通告不仅成为应急工具,更转化为城市治理现代化的助推力。

(字数:845)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏