青海西宁,这座位于青藏高原东北部的古城,素有“海藏咽喉”之称,近年来,面对新冠疫情的反复冲击,西宁以坚定的决心和科学的策略,展开了一场高原上的疫情防控阻击战,这座城市不仅守护了本地居民的健康安全,也为高原地区的防疫工作提供了宝贵经验。

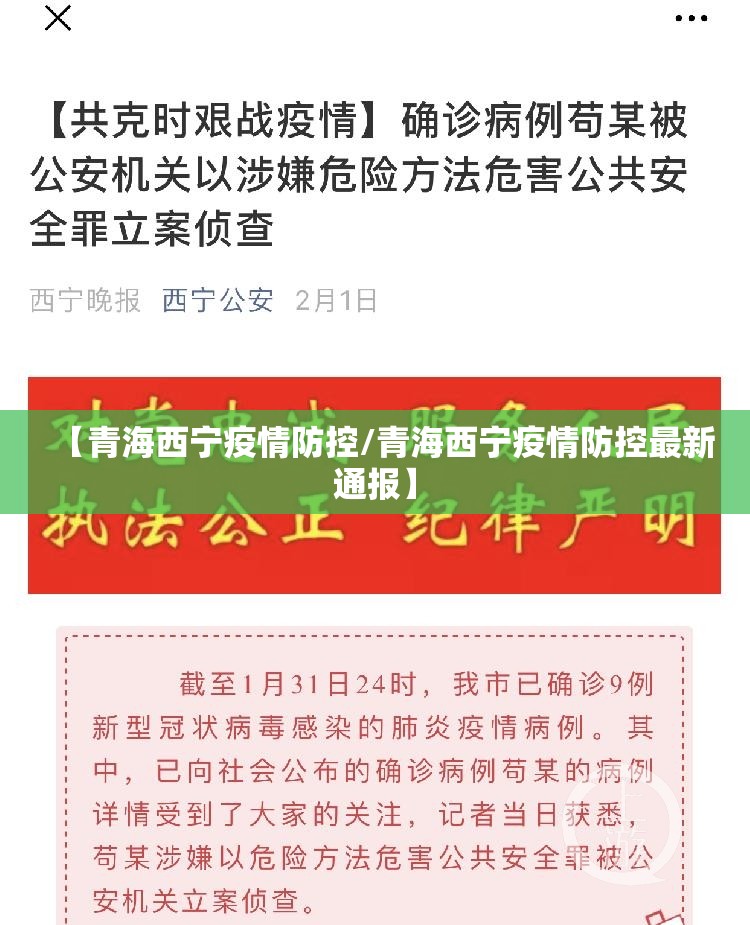

西宁的疫情防控始于2020年初,与全国同步启动应急响应,作为青海省的省会,西宁是连接西藏、甘肃、新疆等地区的重要交通枢纽,人口流动频繁,防疫压力巨大,西宁凭借其独特的地理优势和人文基础,迅速构建起一套多层次、全覆盖的防控体系,从最初的封锁管理到后来的精准防控,西宁始终坚持以人为本、科学防治的原则,确保疫情不扩散、不反弹。

在防控策略上,西宁注重“防输入、防扩散、防反弹”三防结合,加强入境人员和物资的检测与管理,西宁曹家堡国际机场作为青海的主要空港,实施了严格的健康码查验、核酸检测和隔离措施,陆路交通如青藏铁路和公路网点也设置了多个防疫检查站,对来自风险地区的人员进行闭环管理,这些措施有效降低了外部输入风险,为本地社区创造了相对安全的环境。

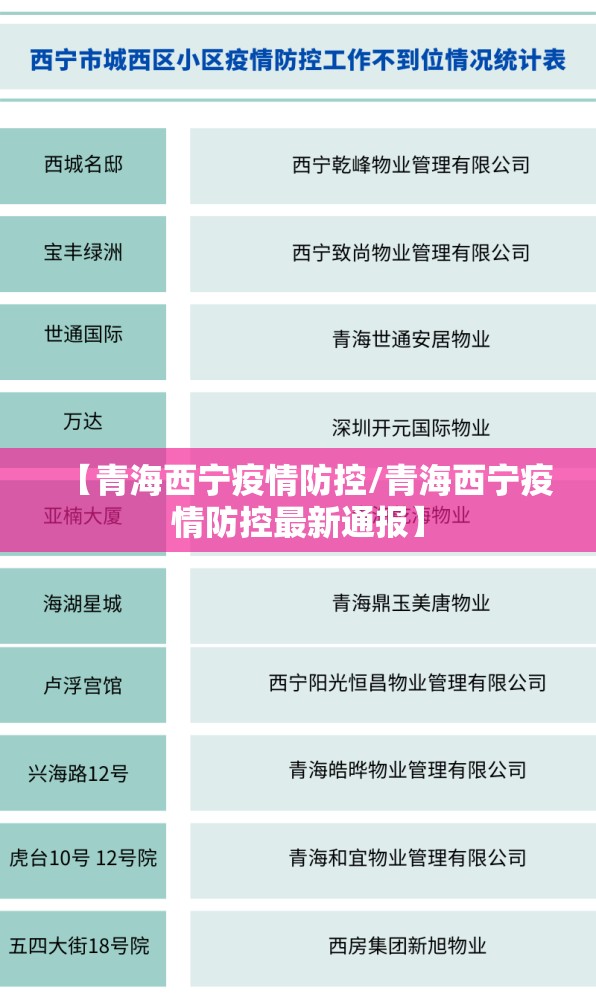

西宁强化了社区防控和公共卫生服务,社区是疫情防控的第一线,西宁通过网格化管理,将责任落实到每一个街道、每一个小区,社区工作人员和志愿者组成防疫小队,负责日常巡查、物资配送和健康监测,西宁还加大了核酸检测能力建设,在全市范围内设置了多个固定和移动检测点,确保“应检尽检、愿检尽检”,在2022年的疫情波动中,西宁曾组织多轮全员核酸检测,单日检测量达到百万人次,展现了高效的组织能力。

值得一提的是,西宁在疫情防控中融入了科技元素,大数据和人工智能技术被广泛应用于轨迹追踪、风险预警和资源调度,通过健康码系统,市民可以实时查询自己的健康状态和疫情信息;政府部门则利用数据分析,精准划定风险区域,动态调整防控措施,这种智慧防疫模式不仅提高了效率,也减少了对社会经济的影响。

西宁的疫情防控并非一帆风顺,高原地区的特殊环境带来了额外挑战:高海拔气候可能导致防疫人员疲劳加剧;医疗资源相对有限,尤其是在偏远牧区;冬季低温增加了户外工作的难度,面对这些困难,西宁通过加强区域协作和资源调配,确保了防控工作的可持续性,与周边省份建立联动机制,共享医疗物资和专家资源;发动社会力量,鼓励企业和民众参与防疫捐赠和志愿服务。

疫情防控的同时,西宁也注重保障民生和经济运行,政府出台了多项扶持政策,为受影响的企业提供减税降费、金融支持等措施;通过线上平台推广本地特产如牦牛肉、枸杞等,帮助农牧民稳定收入;教育部门则推动线上教学,确保学生学业不中断,这些举措体现了西宁在防控与发展之间的平衡智慧。

截至2023年,西宁的疫情防控已进入常态化阶段,疫情形势总体可控,但西宁并未松懈,这座城市将继续优化防控策略,提升公共卫生应急能力,同时推动高原健康产业的的发展,为居民创造更安全、更健康的生活环境。

青海西宁的疫情防控是一场高原上的坚韧守护,它不仅是技术的应用和政策的执行,更是全民参与、共克时艰的体现,这座古城用行动证明,在挑战面前,团结与科学是战胜疫情的最强力量,西宁的经验也为其他高原城市提供了借鉴,彰显了中国防疫模式的多样性和适应性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏