2022年初,天津报告了奥密克戎变异株引发的本土疫情,期间出现了少数死亡病例,这一事件迅速引发公众关注,不仅因为死亡病例本身,更因为它触及了中国疫情防控中一个敏感而复杂的话题:如何平衡动态清零政策与保护脆弱人群的生命安全,天津的死亡病例并非孤例,而是全球疫情背景下中国防疫体系面临挑战的一个缩影,这些病例的背后,是老年群体、基础疾病患者等高风险人群在疫情中的脆弱性,以及医疗资源分配、疫苗接种等多重因素的交织。

天津死亡病例的基本情况

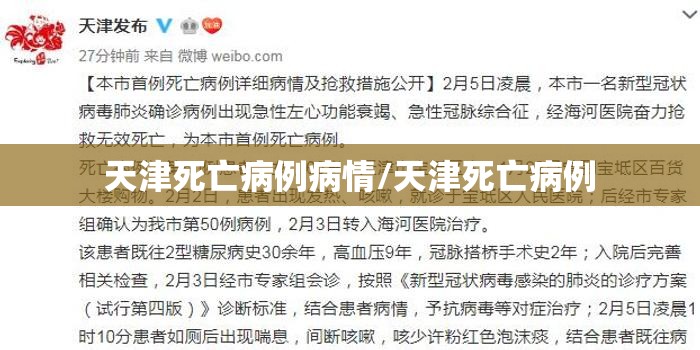

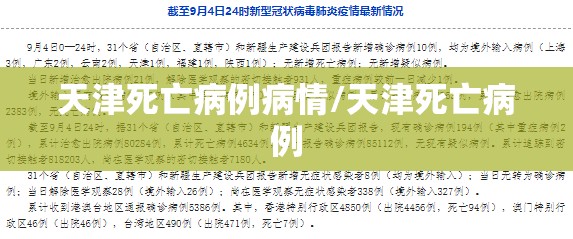

天津报告的死亡病例主要集中在老年群体,且多数患有严重的基础疾病,如心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等,公开信息显示,这些患者年龄普遍在80岁以上,未接种或未全程接种新冠疫苗,在感染奥密克戎变异株后发展为重症,最终因多器官功能衰竭死亡,尽管天津的医疗系统迅速响应,但病毒对脆弱人群的冲击仍超出了部分预期,这一情况与其他国家疫情早期阶段类似,但在中国坚持动态清零政策的背景下,死亡病例的出现显得尤为突出。

脆弱人群的保护:疫苗接种与医疗资源瓶颈

天津死亡病例的核心问题在于脆弱人群的保护机制是否存在漏洞,疫苗接种率不足是关键因素,数据显示,中国全人群疫苗接种率虽高,但老年群体的接种率相对较低,尤其是80岁以上人群,部分老年人因对疫苗安全性的担忧、行动不便或基础疾病限制,未能及时接种,奥密克戎变异株的传染性极强,但致病性相对减弱,对接种疫苗者主要引发轻症,而对未接种疫苗的老年群体则可能致命,天津的死亡病例几乎全部未接种疫苗,这暴露了疫苗接种推广中的“最后一公里”问题。

医疗资源分配面临压力,天津作为超大城市,医疗资源本相对充裕,但疫情高峰期间,重症监护床位、呼吸机等资源可能出现短暂紧张,死亡病例中的多数患者因基础疾病复杂,需要多学科协作治疗,但疫情期间医疗资源向新冠患者倾斜,可能导致其他疾病的治疗被延误,这种资源挤兑现象并非天津独有,但在中国强调“应检尽检、应隔尽隔”的防疫模式下,如何确保非新冠患者的医疗需求,成为一个亟待解决的难题。

疫情防控政策的反思与优化

天津死亡病例引发了对动态清零政策的深层讨论,该政策在前期有效控制了疫情扩散,但随着病毒变异和传播力增强,其社会成本和经济成本逐渐上升,死亡病例的出现提示,防疫政策需更加注重精准化和人性化,对养老院、慢性病医疗机构等重点场所加强防护,对老年群体实施疫苗接种“上门服务”,以及建立疫情高峰期的医疗资源分级调度机制。

公众沟通也需改进,天津疫情中,部分民众因信息不透明产生焦虑,甚至对防疫措施产生抵触情绪,政府需通过科学、透明的信息披露,增强社会对防疫政策的理解与支持,尤其是对死亡病例的原因和背景进行客观解读,避免误导性言论引发恐慌。

全球视角下的启示

天津的死亡病例与全球疫情中的模式一致:病毒对未接种疫苗的老年群体威胁最大,相比欧美国家早期的大规模死亡,中国因严格防疫避免了最坏情况,但天津案例表明,没有任何政策能完全消除风险,中国可能需要逐步从“清零”转向“与病毒共存”的策略,重点是通过提高疫苗接种率、加强医疗体系韧性来降低死亡率。

天津死亡病例是一个沉重的警示,它提醒我们,疫情防控不仅是科学与政策的博弈,更是对生命尊严和社会公平的考验,在追求“零感染”的同时,必须将脆弱人群的保护置于核心位置,只有通过疫苗接种、资源优化和精准防控的多维努力,才能在疫情中最大限度减少悲剧,实现真正的人民至上、生命至上。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏