随着全球疫情持续演变,疫情防控已成为城市治理能力的重要试金石,浙江省杭州市作为长三角地区的经济和文化中心,其疫情政策不仅体现了科学防控的精准性,还凸显了以人为本的民生关怀,本文将从政策框架、实施效果、社会反响和未来挑战四个方面,全面分析杭州市的疫情政策。

政策框架:科学精准与动态调整

杭州市的疫情政策以“动态清零”为总方针,结合本地实际情况,构建了多层次、全方位的防控体系,政策核心包括以下几个方面:

分级分类管控,杭州市根据疫情风险等级,将区域划分为封控区、管控区和防范区,实施差异化管理,在出现本土病例时,封控区实行“足不出户、服务上门”,管控区限制人员聚集,防范区则强化社会面防控,这种分级模式既避免了“一刀切”的弊端,又有效遏制了疫情扩散。

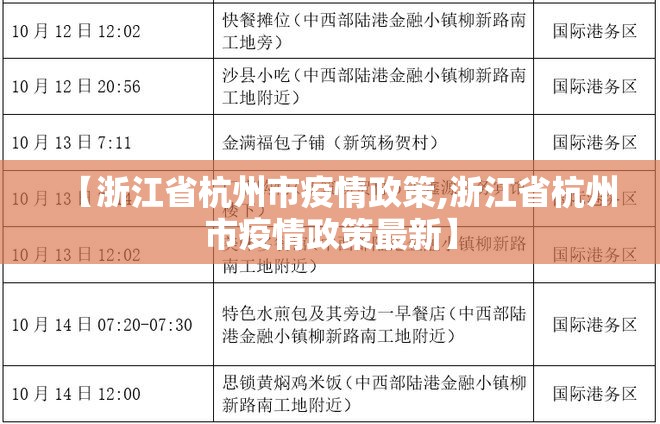

数字化赋能防控,杭州利用“城市大脑”和健康码系统,实现了疫情数据的实时监测和智能分析,通过“浙里办”APP,市民可便捷查询核酸检测点、疫苗接种信息及出行政策,健康码与行程码的联动,确保了流调工作的准确性和高效性。

第三,常态化核酸检测,杭州市建立了“15分钟核酸检测圈”,要求市民定期进行核酸检测,并将结果作为出入公共场所的重要凭证,这一政策不仅降低了隐匿传播风险,还为早发现、早隔离提供了技术支持。

实施效果:快速响应与民生保障

杭州市疫情政策的实施效果显著,主要体现在快速响应机制和民生保障措施上。

在快速响应方面,杭州曾多次在出现输入性病例后迅速启动应急机制,2022年初的奥密克戎疫情中,杭州市在48小时内完成重点区域全员核酸检测,并通过流调溯源有效切断了传播链,这种高效响应得益于多部门协同和资源整合能力。

在民生保障方面,杭州市注重平衡防控与生活需求,政策明确要求保障封控区居民的生活物资和就医需求,社区工作人员和志愿者组成“配送小队”,确保物资直达家门,杭州市还出台了企业纾困政策,为受疫情影响的中小微企业提供补贴和贷款支持,避免了经济停摆。

社会反响:公众参与与争议点

杭州市疫情政策赢得了多数市民的认可,但也存在一些争议。

积极反响主要源于政策的透明度和参与感,杭州市政府通过新闻发布会和社交媒体及时发布疫情信息,消除了公众恐慌,市民普遍认为,健康码和核酸检测等措施为生活提供了便利和安全保障,社区志愿者和医护人员的无私奉献,增强了社会凝聚力。

争议点则集中在政策的执行细节上,部分市民认为常态化核酸检测增加了时间成本,而小微企业则对频繁的防控措施感到压力,个别基层单位在政策执行中存在“加码”现象,如过度限制出行,引发了不满情绪,这些问题提示政策需进一步优化精细化水平。

未来挑战:可持续性与常态化适应

随着疫情进入常态化阶段,杭州市政策面临两大挑战。

一是可持续性挑战,常态化核酸检测和数字化防控需要持续的人力物力投入,长期可能加重财政负担,杭州市需探索更高效的资源利用模式,如引入人工智能优化检测流程,或与民营企业合作降低成本。

二是常态化适应挑战,未来政策需从应急性转向长期性,例如将疫情防控与公共卫生体系深度融合,加强基层医疗设施建设,政策应更注重心理疏导和社会支持,避免“防疫疲劳”影响公众配合度。

杭州市的疫情政策展现了科学防控与民生保障的有机结合,其核心经验在于精准化、数字化和人性化,杭州需进一步优化政策细节,提升可持续性,为全国城市防控提供借鉴,在抗击疫情的路上,杭州正以智慧和温度,守护着这座城市的生机与活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏