2022年春天的上海,黄浦江依旧奔流不息,外滩的万国建筑群依然巍然矗立,但这座拥有2500万人口的超级大都市却经历了一场前所未有的“静默”,街道空无一人,商圈失去往日的喧嚣,只有运送物资的车辆和“大白”们的身影穿梭于高楼之间,上海新冠疫情不仅是一次公共卫生事件,更成为观察中国超大城市治理现代化的一面棱镜,折射出人类与病毒抗争中的勇气、智慧与深刻反思。

作为中国经济中心和国际化大都市,上海在疫情初期以其精准防控体系被誉为“防疫优等生”,通过科学流调、精准划分风险区域、最小化社会干预的策略,上海在2020-2021年间实现了疫情防控与经济运行的较好平衡,这种精细化治理模式曾被视为超大城市应对公共卫生危机的范本,体现了中国特大城市的管理效能和技术创新实力。

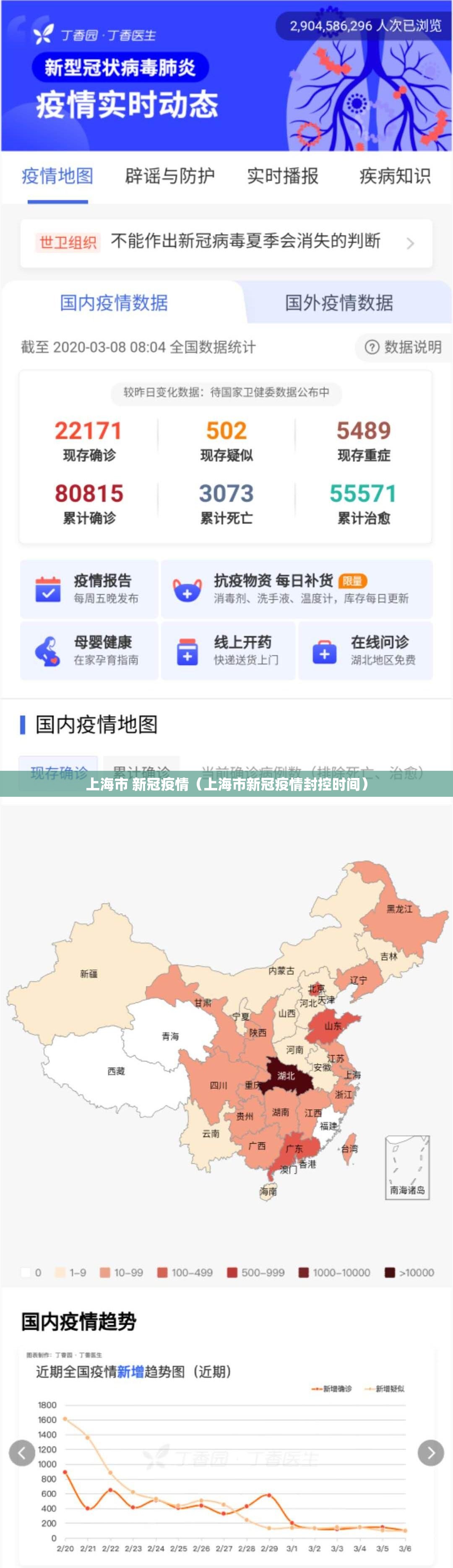

然而奥密克戎变异株的超强传播性改变了游戏规则,2022年春季,上海面临疫情暴发以来最严峻的考验,单日新增感染者突破万例,病毒传播速度远超预期,精准防控体系承受巨大压力,最终不得不采取全域静态管理,这一转变引发广泛关注和讨论,既反映了人类对新冠病毒认知的局限性,也暴露了超大城市公共卫生体系的脆弱环节。

封控期间的上海呈现出复杂多元的现实图景,基层社区工作者、医务人员和志愿者展现了惊人的奉献精神,组建起生活物资保障的最后一百米网络;数字技术赋能疫情防控,核酸码、保供平台等创新应用迅速落地,医疗资源短期挤兑、特殊群体就医难、异地务工人员安置等问题也警示我们,超大城市应急体系仍需完善,这些正反两面的经验,为未来城市公共卫生危机管理提供了宝贵参考。

上海疫情的经济涟漪效应不容忽视,作为中国GDP总量第一的城市,上海不仅是国际金融、贸易和航运中心,更是长三角产业链的核心枢纽,封控措施导致本地经济活动中断,汽车制造、集成电路等重点产业受到影响,并通过供应链网络产生全国性甚至全球性外溢效应,这一现象凸显了现代经济体系中超大城市的关键节点作用,也提示我们需要建立更具韧性的产业链布局和应急生产体系。

从更广阔的视角看,上海疫情引发了对超大城市发展模式的再思考,高密度人口聚集、高度依赖外部资源输入、复杂脆弱的内外部联系网络,这些现代大城市的特征在疫情冲击下变成了风险放大器,未来城市规划是否需要更多考虑多中心布局?如何平衡效率与安全?怎样建设更具弹性的城市生命线系统?这些问题都需要深入探讨。

疫情同时展现了上海城市社会的多元面貌,社区邻里关系在互助中重构,数字化生存能力成为市民必备技能,人们对公共卫生、物资储备和生活方式的认知发生深刻变化,这些社会层面的微妙变革,正在重新定义后疫情时代的城市生活图景。

上海疫情终将过去,但它留下的启示长远而深刻,它告诉我们,面对未知病原体的挑战,没有一劳永逸的解决方案,只有不断学习、适应和改进的过程,它提醒我们,超大城市既是人类文明的辉煌成就,也是脆弱复杂的运行系统,需要更加智慧、包容和可持续的发展路径。

当上海重新恢复往日的活力,外滩再次灯火璀璨,这座城市和它的居民已经在这场疫情中收获了成长,那些抗疫中涌现的勇气、智慧和人间温情,最终将凝聚成城市前进的力量,为全球超大城市应对公共卫生危机提供中国经验,也为构建人类卫生健康共同体提供重要启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏