2022年,郑州这座中原腹地的中心城市,经历了一场前所未有的封城考验,从年初的奥密克戎疫情暴发,到年末的防控政策调整,郑州的封城纪录不仅是一座城市的抗疫日志,更是中国疫情防控政策下的一个缩影,这段历史既展现了城市的韧性与人民的团结,也引发了关于公共卫生、经济民生与政策执行的深刻反思。

封城背景与时间线

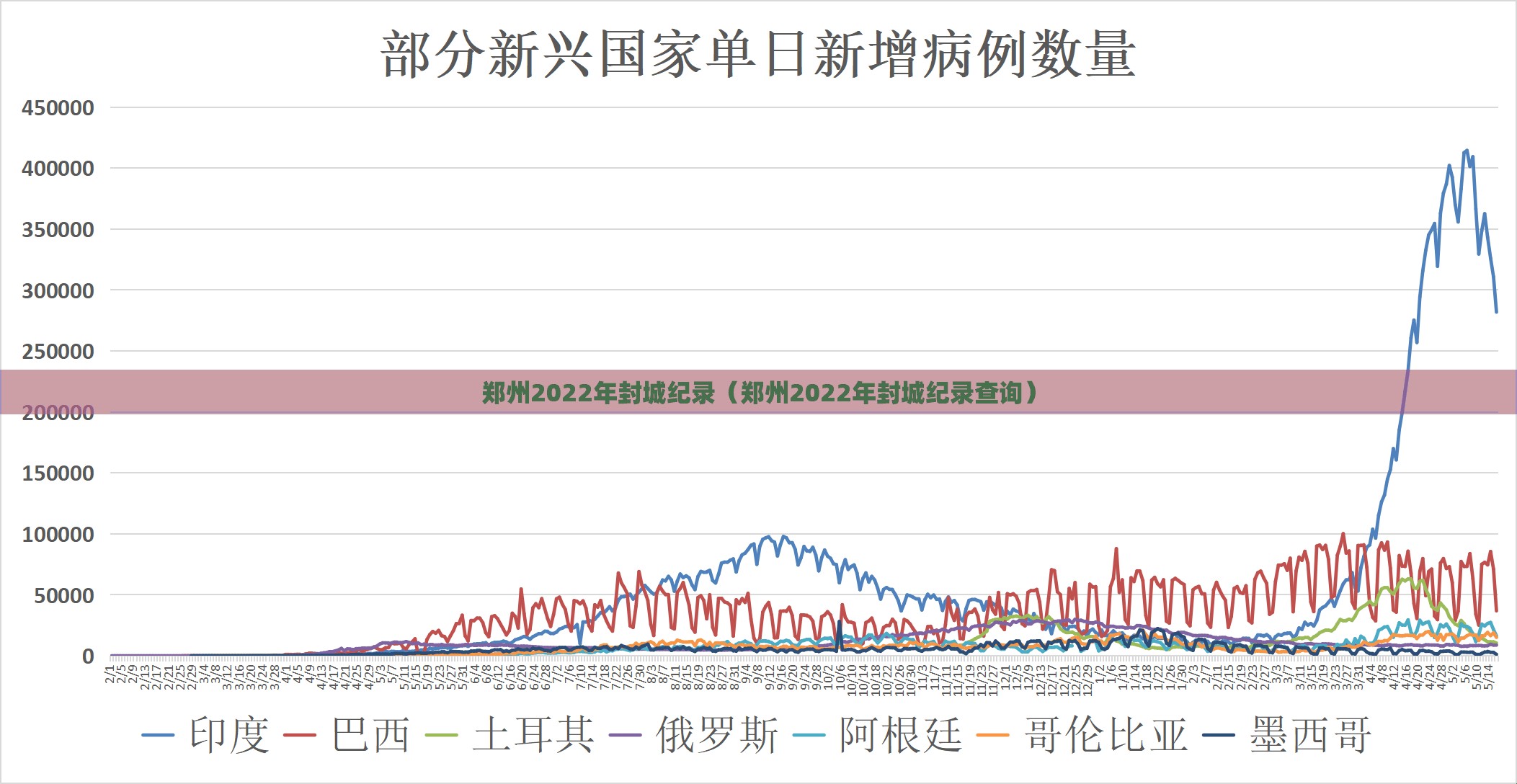

2022年,奥密克戎变异毒株席卷全球,郑州作为交通枢纽和人口超千万的特大城市,面临巨大防控压力,1月、5月和10月,郑州先后三次实施全域或部分封控管理,5月的封控持续时间最长,达三周以上;10月的封控则因疫情反复和防控政策调整而更具争议,封城期间,全市暂停公共交通,关闭非必要场所,并开展多轮全员核酸检测,这些措施虽有效遏制了疫情扩散,但也对市民生活和经济运行造成了显著影响。

封城下的民生百态

封城期间,郑州的日常秩序被彻底打破,市民在物资供应、就医购药、出行务工等方面遭遇诸多挑战,社交媒体上,求助信息频发:有患者因交通管制无法及时透析,有外来务工者因停工陷入生计困境,也有小商户因长期闭店而面临破产,困境中也涌现出无数温暖瞬间,社区志愿者组建物资配送队,医护人员连夜开展核酸采样,普通市民通过团购互助共渡难关,这种“自救与他救”并存的景象,折射出郑州人在危机中的坚韧与互助精神。

经济影响与产业冲击

作为河南省的经济中心,郑州的封城对区域经济产生了连锁反应,2022年第一季度,郑州GDP增速同比放缓至3.5%,低于全国平均水平,封控期间,制造业和服务业受损尤为严重,以富士康郑州园区为例,作为全球iPhone供应链的核心节点,其停工导致苹果产能下滑,凸显了封城对全球产业链的扰动,餐饮、零售等中小微企业大量停摆,部分企业甚至永久关闭,尽管政府出台了减税降费等帮扶政策,但经济复苏仍需时间。

政策执行与公众反应

郑州的封城措施引发了广泛争议,严格的防控有效避免了医疗资源挤兑,降低了重症率;部分执行中的问题也暴露无遗,5月“郑州健康码崩溃事件”导致市民出行受阻,10月“富士康员工徒步返乡”事件则反映了封控期间务工人员安置的疏漏,公众情绪从初期的支持逐渐转为疲惫与质疑,尤其是当封控时间延长且政策缺乏灵活性时,这些争议最终促使郑州在年末优化防控措施,逐步放开管控。

反思与启示

郑州2022年的封城纪录,为中国疫情防控提供了重要经验与教训,封控政策需平衡公共卫生与民生保障,避免“一刀切”带来的次生灾害,大城市应完善应急管理体系,提升物资配送、就医通道等关键环节的效率,公众沟通与政策透明度至关重要——只有赢得民众理解,才能实现真正意义上的同心抗疫。

郑州的2022年,是抗疫史上沉重的一页,也是城市韧性的证明,封城纪录背后,有牺牲、有挣扎,也有希望与重生,当疫情渐远,这段历史提醒我们:灾难终会过去,但留下的思考应转化为未来治理的智慧,郑州的故事,不仅属于一座城,更属于每一个在疫情中坚守的普通人。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏