2020年1月20日,这一天注定要载入北京的城市记忆,当日凌晨,国家卫健委发布公告,将新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理,采取甲类传染病的预防、控制措施,同日下午,北京市确诊2例新冠肺炎病例,这座拥有超过2100万人口的超大城市,正式拉响了疫情防控的警报。

紧急响应:机制启动的第一时间

1月24日,农历除夕,北京宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应机制,这座千年古都瞬间切换了节奏:庙会取消,景区关闭,公共场所限流,街上行人稀少,口罩成为必备品,测温枪和健康码开始进入人们的生活,北京成为全国最早采取严格防控措施的城市之一,这场没有硝烟的战争悄然打响。

在接下来的日子里,北京构建了“三级应急响应、四级防控体系”的工作机制,从社区到街道,从区级到市级,层层防线被迅速建立,每个社区都成为疫情防控的前沿阵地,实行24小时值守,对进出人员检测体温、查验健康码,这种精细到每个小区的网格化管理,成为北京疫情防控的重要特色。

科学精准:防控策略的持续优化

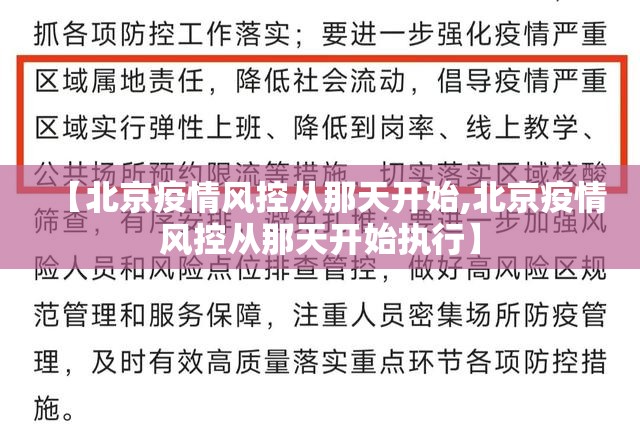

2020年6月,新发地市场聚集性疫情暴发,北京没有选择“一刀切”的全面封锁,而是创造了“精准防控”的北京模式,通过流行病学调查,精准划定高风险地区和中风险地区,分级分类实施防控措施,这种既控制疫情又最大限度减少对经济社会影响的模式,后来被多个城市借鉴。

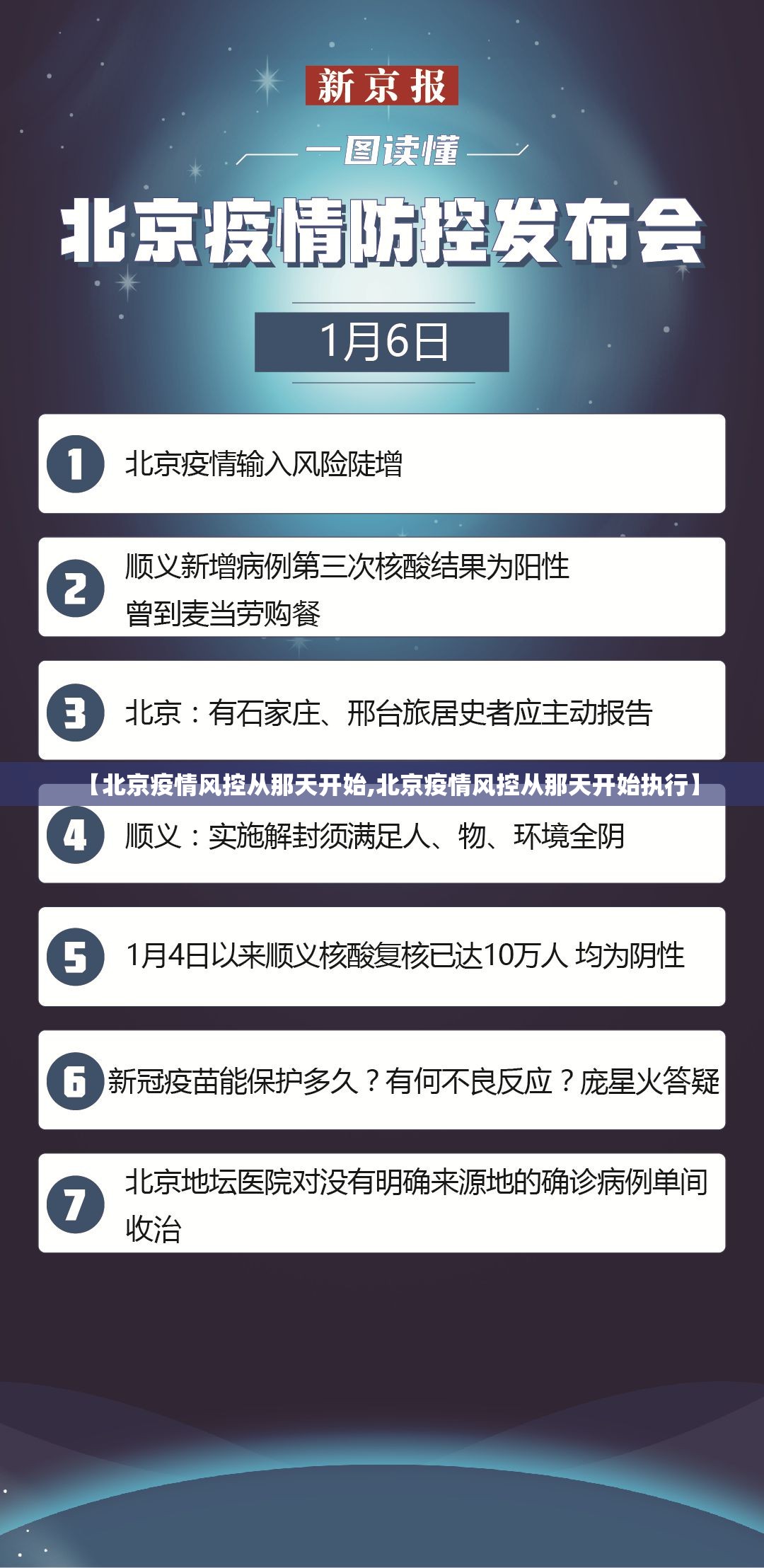

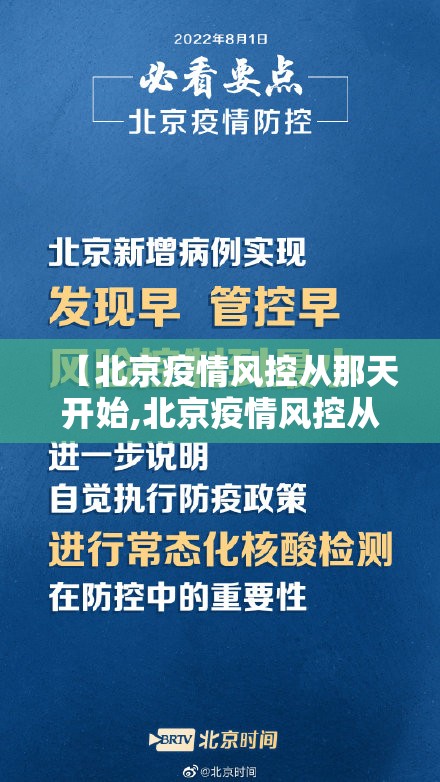

随着疫情发展,北京的防控措施不断细化升级。“14+7”、“7+7”等隔离政策根据疫情风险评估动态调整;健康宝弹窗提示成为精准管理的重要手段;常态化核酸检测网点遍布全市,构建起“15分钟检测圈”,这些措施背后,是大数据、人工智能等科技手段的支撑,体现了超大城市治理的现代化水平。

同心抗疫:全民参与的城市行动

北京疫情防控的成功,离不开2100万市民的理解、支持和参与,从最初对戴口罩的不习惯,到后来主动配合测温验码;从对居家隔离的不理解,到自觉遵守防疫规定;从对疫苗接种的观望,到积极主动接种……市民防疫意识的提升,为疫情防控奠定了坚实基础。

社区工作者、医务人员、志愿者组成的防控网络,成为这座城市最温暖的风景线,在寒冬中坚守小区门口的保安,穿着防护服采集咽拭子的“大白”,奔波于楼宇之间的社区干部……无数普通人的付出,构筑起北京疫情防控的铜墙铁壁。

平衡之道:疫情防控与经济社会发展的统筹

作为国家的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,北京在疫情防控中始终面临着特殊挑战,既要严格控制疫情传播,又要保障首都功能正常运转;既要防范疫情输入风险,又要维持必要的国际交往;既要采取必要防控措施,又要最大限度减少对经济社会发展的影响。

这种平衡的艺术体现在北京防控的每个细节中:不是简单化地“一刀切”,而是根据风险等级实施差异化管控;不是永久性关闭场所,而是动态调整防控策略;不是停止一切活动,而是创造性地开展“云办公”、“线上教学”、“数字会展”等新模式。

从那天开始:变化与思考

自2020年1月20日至今,北京疫情风控已经走过了两年多的历程,从最初的应急响应,到后来的常态化防控,再到现在的精准防控,北京形成了一套超大城市突发公共卫生事件应对的“北京经验”。

这场疫情改变了城市的生活方式,也推动了城市治理模式的创新。“接诉即办”机制在疫情中进一步完善,市民热线成为防控工作的重要反馈渠道;智慧城市建设加速推进,数字技术在城市管理中应用更加广泛;公共卫生体系得到加强,疾控力量建设和医疗资源储备日益完善。

从那天开始,北京这座城市展现了在重大危机面前的韧性和智慧,疫情尚未结束,防控仍在继续,但这座城市已经证明:它有能力保护这里的人民,有智慧平衡各种复杂关系,有勇气面对未来的任何挑战,北京疫情风控的历程,不仅是一段抗疫历史,更是一座超大城市治理现代化的生动实践。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏