2022年岁末,一份加盖红印的《云南省疫情防控交通管制实施细则》在各地乡镇政府的公告栏悄然张贴,文件中密密麻麻的条款,规定了不同风险等级区域的封路标准、通行证办理流程和应急物资运输通道设置,这份看似普通的行政文件,却像一块投入湖面的巨石,在云岭大地的村村寨寨激起层层涟漪,从滇西北的雪山峡谷到滇南的热带雨林,无数人的生活轨迹因这份文件而改变,勾勒出一幅疫情防控与民生保障相互交织的复杂图景。

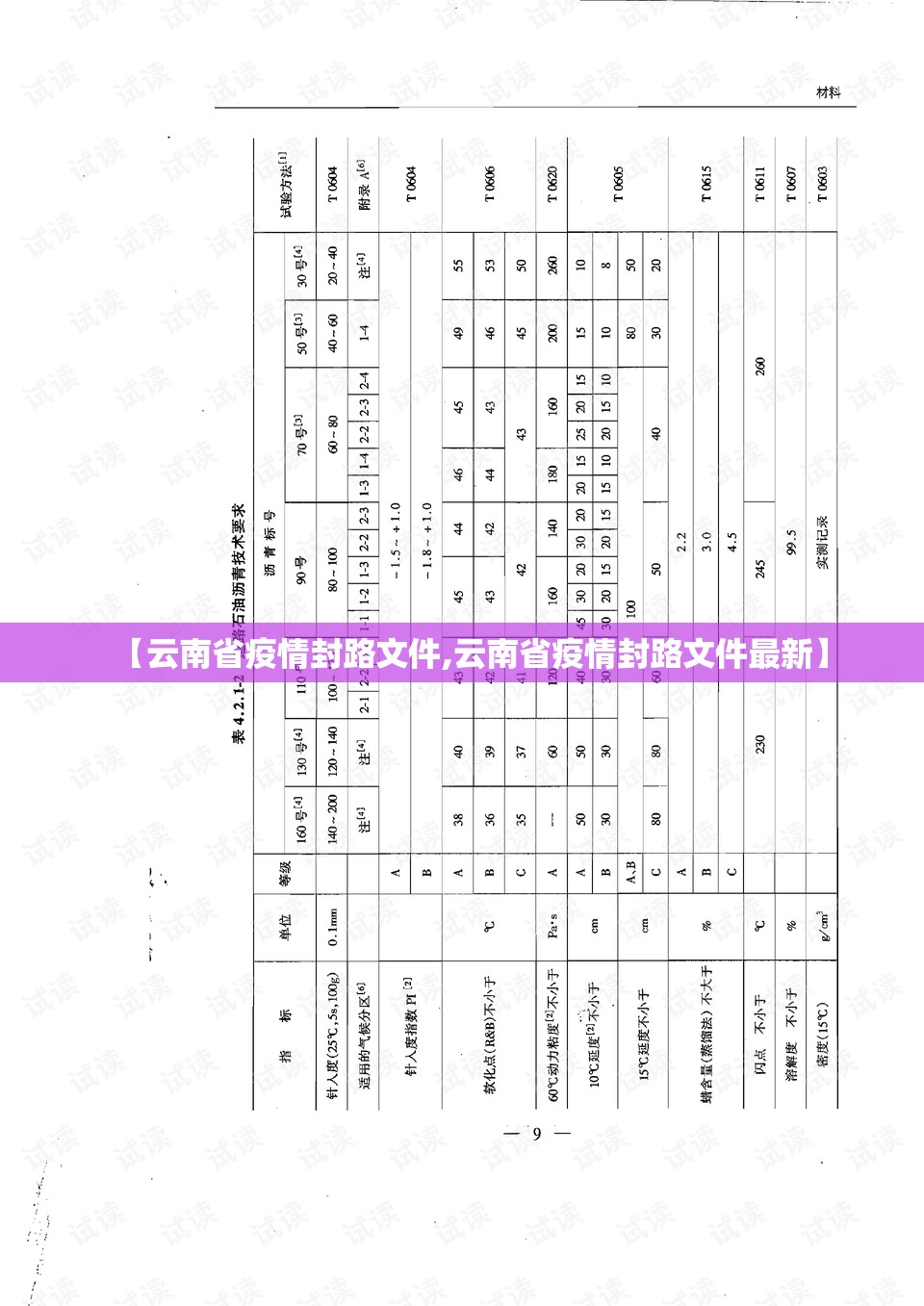

云南作为中国通往南亚东南亚的陆路门户,拥有长达4060公里的边境线,疫情防控形势尤为严峻,2021年瑞丽市数次疫情爆发,暴露出边境地区防控的脆弱性,此次封路文件的出台,实则是基于前期防控经验的系统化总结,文件采用分区分级精准管控模式,将全省划分为封闭区、管控区和防范区三类区域,对应不同的道路管制措施,特别值得注意的是,文件创新性设立“绿色通道”制度,对医疗物资、鲜活农产品和能源物资等实行通行优先,体现了政策制定者在严格防控与保障经济民生间寻求平衡的努力。

政策的执行在基层呈现出多面图景,在怒江傈僳族自治州福贡县,工作人员24小时值守在新建的检查站,严格按照文件要求对过往车辆进行消杀和登记,一位执勤人员坦言:“文件规定很详细,但山区地形复杂,很多村民习惯走的小路无法全部监管到位。”而在红河州的边境村庄,当地干部创新使用民族语言录制政策解读音频,通过村村通广播循环播放,确保少数民族群众及时了解管制规定,这些基层实践折射出政策落地过程中的现实张力——既要坚决阻断疫情传播途径,又要兼顾地域特殊性和人文关怀。

封路政策最直接的冲击体现在民生领域,滇东北昭通市的苹果种植户面临运输难题,原本销往东南亚的农产品不得不寻找国内新市场;滇西南临沧市的茶农不得不推迟春茶采摘,因为外地采茶工无法如期抵达,针对这些困境,各级政府也在积极应对,省农业厅联合交通厅推出“助农专车”计划,在48小时内为农产品运输办理特别通行证;省商务厅加速推广电商平台,帮助农户拓展线上销售渠道,这些配套措施某种程度上缓解了封路带来的负面影响,但仍有不少小微企业和个体经营者表示,政策执行中的“最后一公里”问题尚未完全解决。

与民生问题并重的是特殊人群的保障需求,文件专门章节规定了对急重症患者、孕产妇等群体的就医通行保障,但在实际操作中仍存在改进空间,昆明市某三甲医院接收的一位来自边境县的危重患者,途中经历了3个检查站,尽管最终顺利通行,但家属表示“每个关卡都要重复解释情况,耽误了不少时间”,这类情况促使卫健委随后出台了《疫情防控期间医疗急救联动机制实施方案》,进一步完善了应急医疗救助体系。

纵观云南疫情封路文件的制定与实施,我们看到的不仅是一份行政文书,更是一套不断演化的治理体系,政策制定者从初期“一刀切”的封路措施,逐步走向更加精准化、人性化的管控模式,这个过程中,大数据技术的应用功不可没——“云南健康码”系统的升级完善,使得行程追踪和风险判定更加精准,为道路管控提供了科学依据,政策执行中建立的反馈机制,允许基层单位和民众通过正规渠道反映问题,促使政策不断调整优化。

云南的实践向我们展示:疫情防控政策从来不是在真空中制定,而是在多重约束条件下寻找最优解的过程,封路文件背后,是公共健康与经济发展、个体自由与集体安全、政策统一性与地方多样性之间的艰难平衡,未来疫情防控政策的制定,需要更加注重前瞻性研究和效果评估,建立更加灵活响应民意的调整机制,唯有如此,才能在守住疫情防线的同时,最大程度保障人民群众的正常生活和经济社会发展,真正践行“人民至上、生命至上”的执政理念。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏