自新冠疫情暴发以来,北京作为中国的首都和国际大都市,其防疫政策和疫情走势一直备受关注,随着病毒变异和防控经验的积累,人们反复追问:北京究竟什么时候能够彻底解除疫情?要回答这个问题,需从多角度进行分析,而非简单给出一个具体日期。

首先需要明确的是,“解除疫情”并不等同于“彻底消灭病毒”,在全球范围内,新冠病毒很可能将与人类长期共存,包括中国在内的许多国家,正在逐步将防疫重点从“动态清零”转向“科学精准防控”和“有序开放”,北京的防疫政策也在这一大框架下不断调整。

从实际情况看,北京的疫情防控一直遵循“外防输入、内防反弹”的策略,2022年以来,奥密克戎变异株传播性强、隐匿性高,给北京带来多轮挑战,但与此同时,疫苗接种率持续提升,尤其是老年人群的接种率不断提高,有效药物的研发和储备也在推进,这些都为疫情防控创造了有利条件。

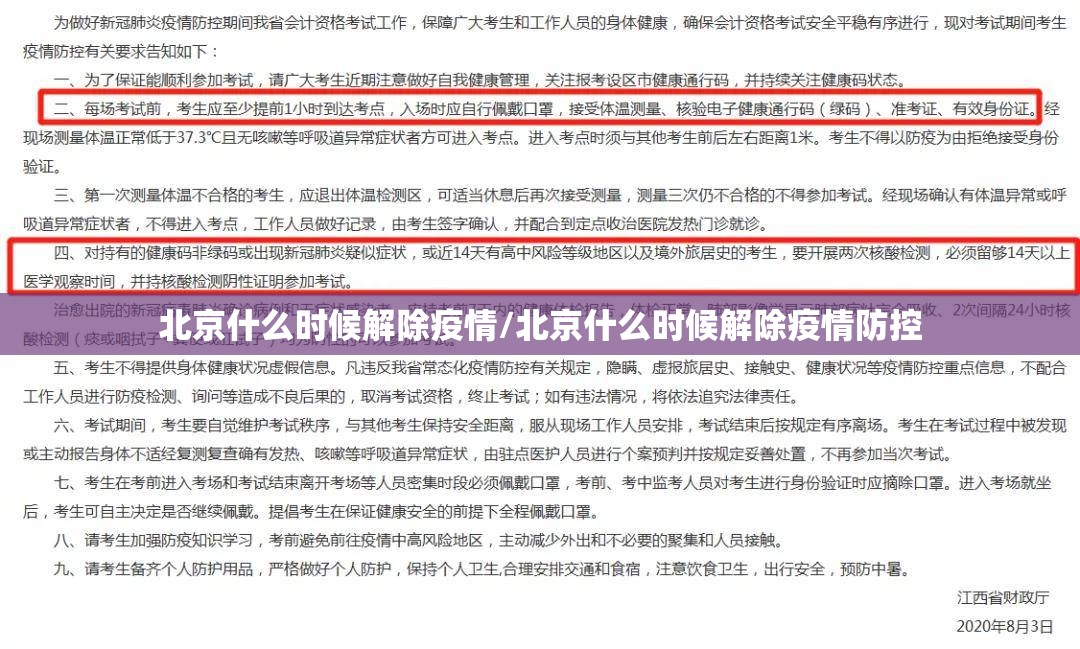

究竟何时能够解除严格的管控措施?这取决于几个关键因素:一是病毒本身的变异情况,如果出现更温和、致病性更低的毒株,将大大降低防控压力;二是医疗资源的准备情况,包括重症床位、药物储备及基层医疗体系的承压能力;三是社会面对疫情的心理准备和共识程度,这需要公众对科学防控有更高的认知和配合度。

值得注意的是,“解除”疫情并不意味着完全放任不管,北京作为超大型城市和政治中心,其防控始终会以稳健为主基调,未来可能会逐步优化防控措施,例如缩小封控范围、减少核酸检测频次、推动精准流调,并进一步推动复工复产、复商复市,但公共场所查验健康码、戴口罩等习惯可能仍会保留较长时间,以防大规模反弹。

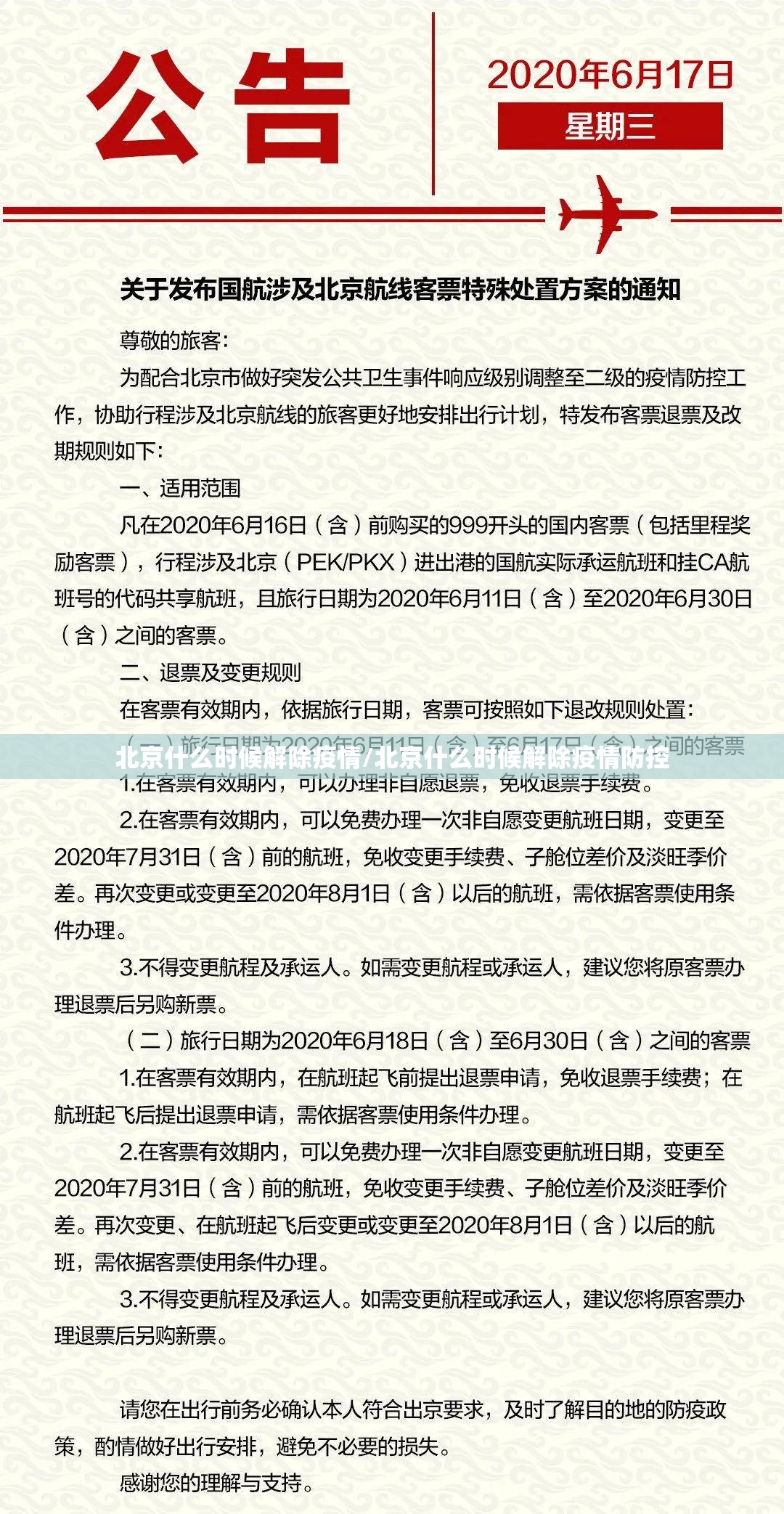

北京与国际社会的连接需求也在不断增加,预计未来将逐步放宽国际航班限制,优化入境隔离政策,例如缩短隔离时间甚至采取更灵活的监测方式,但这必将是一个渐进、可控的过程,需综合考虑全球疫情态势和输入风险。

从时间上看,2023年可能是过渡与适应的一年,北京或许不会突然宣布“全面解封”,而是通过分阶段、分区域、分人群的方式逐步调整政策,先放开低风险区活动限制,再逐步恢复大型公共活动;先推动线下教学正常化,再开放跨省旅游等,每一步调整都需要基于疫情数据的实时评估和研判。

在这个过程中,公众也需调整心态,疫情防控不仅是政府的责任,更需要每个人的配合,继续做好个人防护、完成疫苗接种、理解并支持防疫政策的优化调整,是全社会共同迎接“后疫情时代”的必要准备。

北京疫情的“解除”将是一个动态、渐进的过程,而非某个瞬间的切换,其最终目标是在最大限度保障人民健康的同时,恢复城市活力与经济社会的正常运转,或许不久的将来,我们会迎来更多生活常态化的信号,但关键词始终是:科学、精准、有序、耐心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏