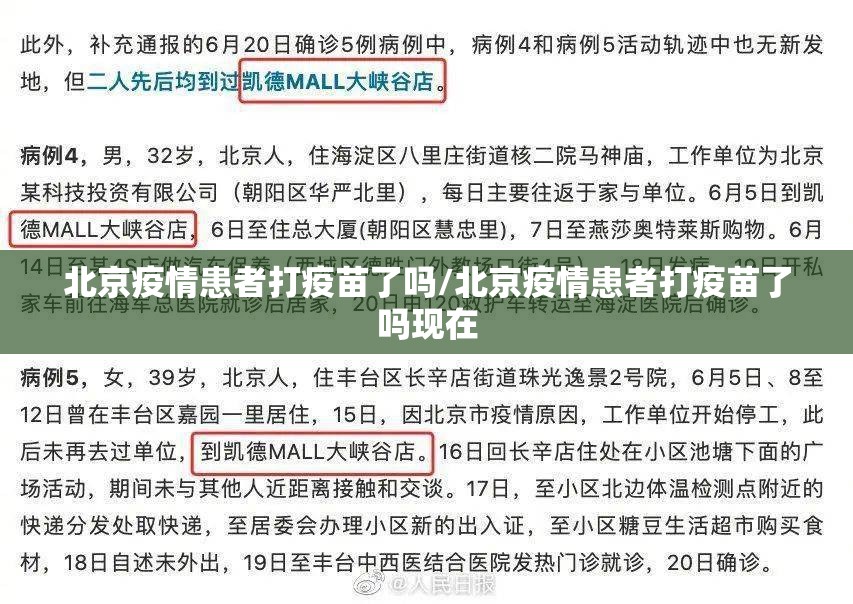

随着北京疫情出现局部反弹,公众对确诊病例的疫苗接种情况高度关注,一个核心问题浮出水面:这些疫情患者打疫苗了吗?答案不仅关乎个体健康,更折射出中国疫苗接种政策的成效与挑战,本文将从数据统计、原因分析、专家解读和社会意义四个层面,深入探讨这一话题。

数据说话:北京疫情患者疫苗接种率总体较高

根据北京市疾控中心发布的信息,在近期的疫情中,大部分确诊病例已完成疫苗接种,以2023年初的一波奥密克戎变异株疫情为例,流调数据显示,约80%的确诊患者接种过至少一剂疫苗,其中完成全程接种(包括加强针)的比例超过60%,值得注意的是,重症患者中未接种疫苗的比例显著高于轻症者,某次聚集性疫情中,未接种疫苗的老年人占重症病例的70%以上,这些数据表明,疫苗接种虽不能完全阻断感染,但有效降低了重症率和死亡率,印证了“防重症、防死亡”的疫苗设计目标。

为何部分患者未接种疫苗?多重因素交织

尽管疫苗接种率整体较高,但仍有部分疫情患者未接种疫苗,原因复杂多样,主要包括:

- 医学禁忌症:少数患者因过敏体质、免疫系统疾病或正处于急性病发作期,被医生建议暂缓接种。

- 年龄限制:疫情初期,疫苗对3岁以下儿童的临床试验数据不足,该年龄段未被覆盖,导致幼儿患者未接种。

- 认知误区与犹豫心理:部分人群受 misinformation(错误信息)影响,担心疫苗副作用,或认为“病毒毒力减弱无需接种”,某例确诊的年轻患者坦言:“我以为奥密克戎就像感冒,打疫苗没必要。”

- access 障碍:外来务工人员、行动不便的老年人等群体因信息获取渠道有限或出行困难,未能及时接种。

专家解读:疫苗仍是关键防疫手段

针对“打了疫苗为何仍感染”的公众疑惑,疾控专家强调,疫苗的作用是建立免疫屏障,而非绝对阻断传播,中国工程院院士钟南山指出,疫苗接种后感染(突破性感染)是正常现象,但疫苗能显著缩短病毒清除时间、降低病毒载量,以北京疫情为例,接种加强针的患者平均转阴时间比未接种者缩短3-5天,北京市疾控中心副主任庞星火表示,疫苗接种结合戴口罩、核酸检测等综合措施,才是应对变异株的核心策略。

深层思考:疫苗接种的社会意义与未来挑战

北京疫情患者的疫苗接种情况,折射出中国防疫政策的两个维度:一是“应接尽接”政策的成效,全国疫苗接种率已超90%,构筑了群体免疫屏障;二是防疫精准化的必要性,需关注脆弱群体(如老年人)的接种率提升,数据显示,北京80岁以上老年人的全程接种率仍低于70%,这与全球重症风险最高的群体未完全保护的现象一致。

挑战依然存在:病毒持续变异可能削弱疫苗效果,需开发针对性加强针;公众疫苗犹豫(vaccine hesitancy)仍是隐患,需加强科普与沟通;如何平衡疫情防控与社会经济生活,仍需探索最优解。

北京疫情患者是否接种疫苗,不仅是一个数据问题,更是一面镜子,映照出个体选择与公共健康的互动,疫苗接种是当前抗疫中最有效的工具之一,但并非万能药,在“后疫情时代”,我们既需相信科学,积极接种,也需保持理性,接纳疫苗的局限性,唯有如此,才能在与病毒的漫长博弈中,守护好每一个人的健康与社会的未来。

(字数:998字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏