自2020年初新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情暴发以来,中国各地均经历了不同程度的疫情冲击,黑龙江省作为中国东北的重要省份,因其独特的地理位置、气候条件以及人口流动特点,在疫情防控中面临诸多挑战,本文将围绕黑龙江省冠状肺炎疫情的发展历程、防控措施、经济与社会影响以及未来应对策略展开分析,以期为类似地区的疫情防控提供参考。

黑龙江省疫情发展回顾

黑龙江省的疫情发展可分为几个阶段:

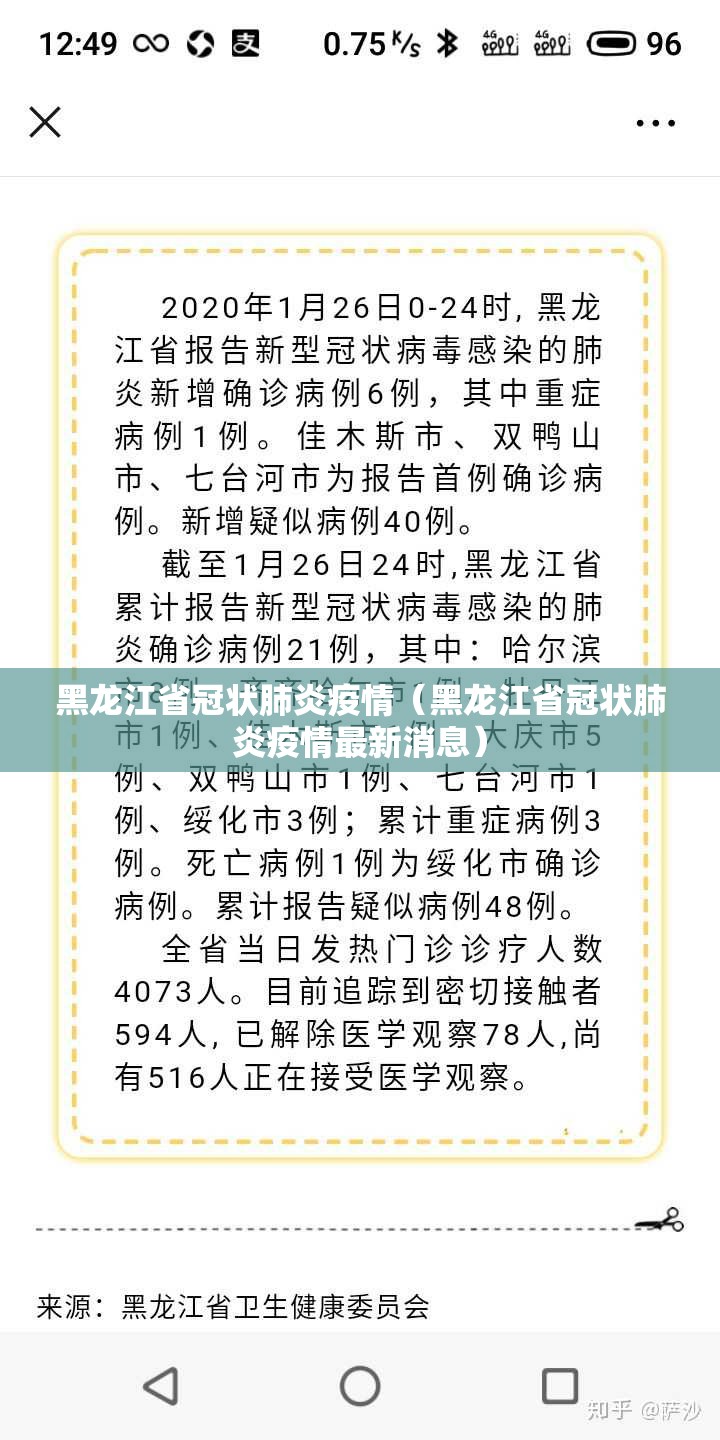

- 初期输入性病例阶段(2020年初):疫情初期,黑龙江省主要通过输入性病例引发本地传播,尤其是与俄罗斯接壤的边境城市(如绥芬河)成为防控重点。

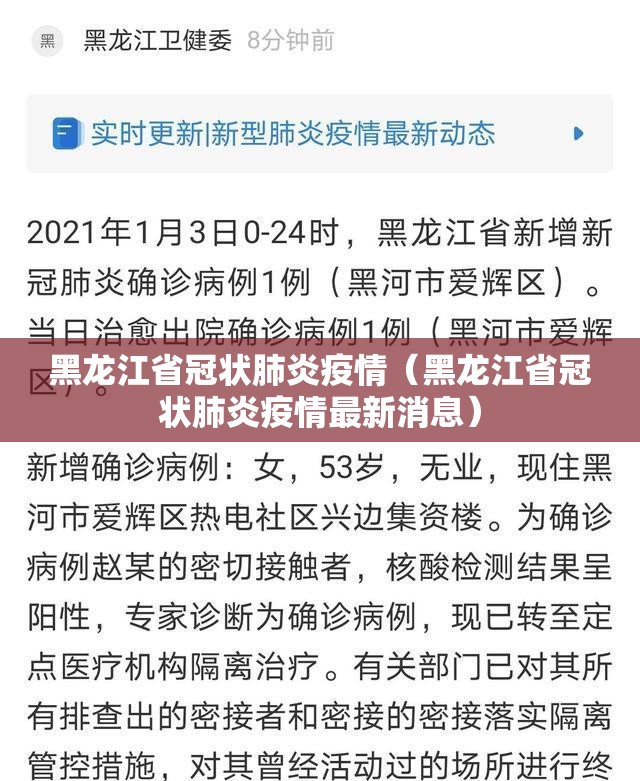

- 冬季反复阶段(2020-2021年冬季):寒冷气候下,室内聚集活动增多,导致疫情多次反弹,哈尔滨、绥化等地成为高风险区域。

- 德尔塔与奥密克戎变异株冲击(2021-2022年):随着病毒变异,传播力更强的毒株对黑龙江省的边境防控和医疗资源提出更高要求。

值得注意的是,黑龙江省的疫情与边境贸易、务工人员流动密切相关,绥芬河口岸作为中俄贸易的重要通道,曾因境外输入病例激增而实施临时封闭。

疫情防控的主要挑战

-

地理与气候因素

黑龙江省冬季漫长严寒,居民活动以室内为主,增加了聚集性传播风险,边境线漫长(尤其与俄罗斯接壤),境外输入压力大。 -

医疗资源分布不均

省内优质医疗资源集中在哈尔滨、大庆等大城市,偏远地区(如大兴安岭)的检测和救治能力相对薄弱。 -

人口流动与防控矛盾

作为农业和工业大省,季节性务工人员流动(如秋收季的农民工返乡)加大了疫情扩散风险。 -

病毒变异与免疫屏障

老年人口比例较高(全省60岁以上占比约23%),部分群体疫苗接种率不足,面对奥密克戎等毒株时易出现重症病例。

黑龙江省的防控措施与成效

-

强化边境管控

- 对绥芬河、黑河等口岸实行“人货分离、闭环管理”,建立方舱医院应对输入病例。

- 2022年,东宁市曾通过“边境缓冲区”政策减少人员直接接触。

-

精准化社区管理

- 哈尔滨推出“分区分级管控”,高风险区实行“足不出户”,中风险区限制聚集。

- 利用大数据追踪密接者,如“龙江健康码”与行程码联动。

-

提升医疗救治能力

- 扩建ICU病房,调派省内三甲医院专家支援边境地区。

- 中医药参与治疗(如黑龙江省中医医院的“清肺排毒汤”方案)。

-

疫苗接种攻坚

截至2023年,全省全程接种率超90%,但老年群体加强针接种仍需推进。

疫情对经济与社会的影响

-

短期经济冲击

- 旅游、餐饮业受重创,哈尔滨冰雪大世界等景区多次闭园。

- 边境贸易受阻,2022年对俄进出口额同比下降约12%。

-

社会心理变化

- 长期防控导致部分居民出现“防疫疲劳”,尤其是反复的核酸检测和隔离政策引发争议。

- 线上教育、远程办公普及,但农村地区网络基础设施不足暴露短板。

-

公共卫生体系改进

- 疫情后,黑龙江省加快疾控中心标准化建设,新增P2实验室8个。

- 基层医疗机构配备便携式CT等设备,提升早期筛查能力。

未来应对策略建议

-

构建边境疫情联防联控机制

与俄罗斯远东地区建立信息共享平台,提前预警变异毒株输入风险。 -

加强农村和老年群体防护

- 为偏远地区配备移动疫苗接种车,开展“送苗上门”服务。

- 通过社区宣传提高老年人群接种意愿。

-

平衡防控与经济发展

- 推广“无接触口岸”模式,保障中俄贸易畅通。

- 对受冲击行业提供定向补贴,如冰雪旅游产业纾困基金。

-

完善公共卫生应急体系

- 建立省级应急医疗物资储备中心,实现“平急结合”调度。

- 加强全科医生培训,提升基层首诊能力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏