当新冠疫情反复冲击中国各大城市,北京和成都作为北方和西南地区的超大城市代表,呈现出不同的防疫特点和模式,两座城市在面对疫情时的应对策略、社会反应和防控效果,为我们理解大城市疫情防控提供了宝贵样本。

疫情爆发特点对比

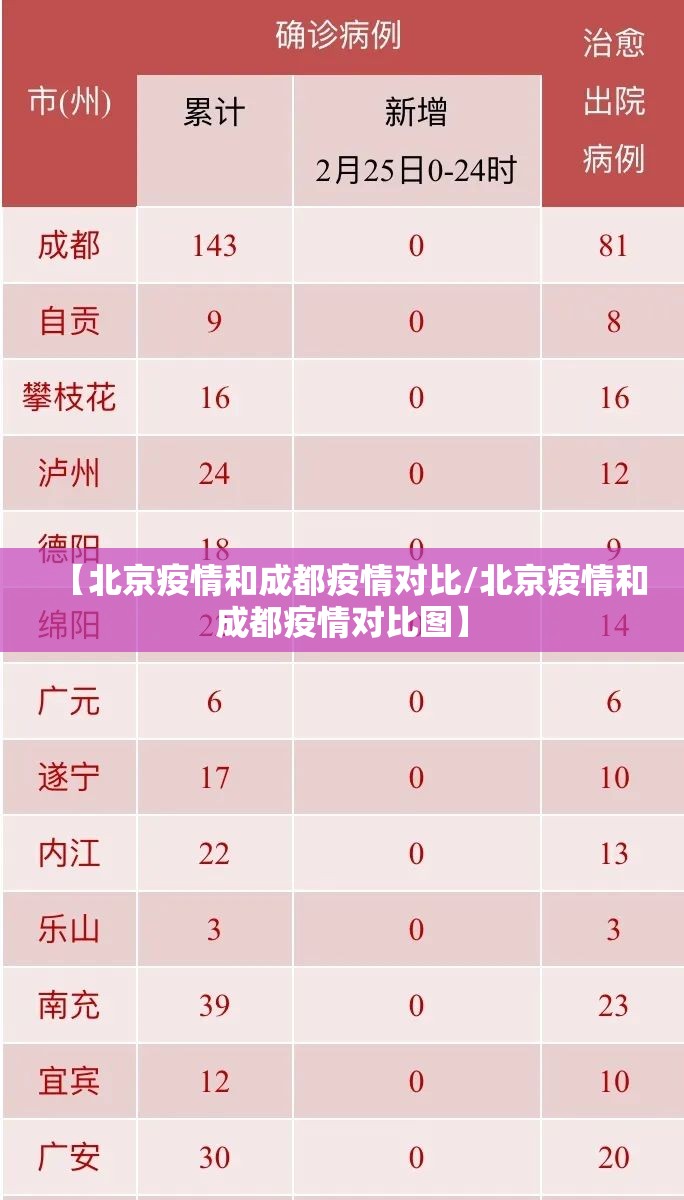

北京作为国家首都和国际交往中心,疫情输入风险较高,自2020年以来,北京疫情多为输入性病例引发,尤以国际航班输入和冷链传播为特点,2022年初的冬奥会保障任务,更使北京防疫面临巨大压力,而成都作为西南地区交通枢纽和人口大城,疫情多由省外输入引发,传播链相对清晰,但2022年夏季的疫情爆发规模较大,涉及多个公共场所,呈现多点散发特点。

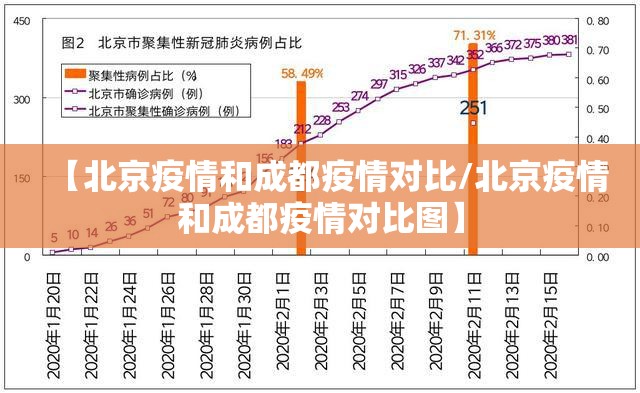

从传播速度看,北京疫情初期多为小范围聚集性疫情,传播链明确,但控制难度大;成都疫情则多次出现快速社区传播,需要更大范围的管控措施,这与两座城市的人口密度、交通网络和流动模式差异密切相关。

防控策略异同

北京采取的是“精准防控+快速响应”模式,强调“动态清零”,一旦发现疫情,立即启动应急机制,开展流调溯源,精准划定高风险区域,避免全城停摆,北京充分利用首都资源优势,建立高效的核酸检测体系,最快实现一日内完成千万级检测。

成都则展现出“快速响应+全民动员”的特点,面对疫情,成都迅速启动全市核酸检测,利用“微网实格”治理体系,将防控责任落实到最小单元,成都还创新推出“核酸积分”等激励机制,提高市民检测积极性,值得一提的是,成都政府在疫情信息发布上更加透明及时,每天召开新闻发布会,缓解公众焦虑。

两座城市都注重科技赋能防疫,北京健康宝和成都天府健康通成为市民出行必备,大数据精准追踪密接人员,但成都更加注重区域协同防控,与重庆等周边城市建立联防联控机制。

经济社会影响差异

疫情对两座城市的经济社会影响各有特点,北京作为政治文化中心,疫情防控更加注重保障国家机关正常运转和国家重大活动进行,经济影响集中在服务业特别是餐饮、文旅等行业。

成都作为西部经济中心和消费城市,疫情对零售、餐饮和旅游业冲击更大,但成都政府及时出台纾困政策,向受影响企业和市民发放消费券,减轻疫情冲击,值得一提的是,成都市民对防疫措施的配合度较高,表现出更加淡定的心态,甚至衍生出“阳台演唱会”等特色抗疫文化。

市民反应与社会心态

北京市民对防疫政策表现出高度配合,但也更加敏感于疫情动态,对病例数的变化反应较为强烈,这源于首都的特殊地位和市民对疫情可能带来的连锁效应的担忧。

成都市民则展现出更加淡定的心态,被网友称为“淡定之城”,即使在封控期间,成都人依然保持乐观,在社交媒体上分享居家生活,表现出较强的心理韧性,这种地域文化差异直接影响了两座城市实施防疫措施的社会成本。

启示与思考

北京和成都的疫情防控经验表明,超大城市防疫需要结合本地特点采取差异化策略,北京的首都模式强调精准和快速,最大限度减少对正常生产生活的影响;成都的区域协同和社区动员模式,则展现出强大的社会动员能力。

大城市疫情防控需要平衡精准与全面、防控与经济、安全与自由等多重关系,北京和成都的经验都证明,高效的组织体系、透明的信息披露、科技手段的应用和公众的积极参与,是成功防控的关键要素。

两座城市的防疫实践为中国乃至全球超大城市应对公共卫生危机提供了宝贵经验:没有放之四海而皆准的防疫模板,只有符合城市特点和市民需求的防疫策略,才能既控制住疫情,又保障城市的生机与活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏