“北京的疫苗,西安能打吗?”——这行朴素的疑问背后,蛰伏着千万漂泊者的生存焦虑,当“疫苗护照”逐渐成为都市通行证,那些被户籍与居住地割裂的个体,正陷入医疗保障的灰色地带,北京生物制品研究所的疫苗瓶折射着国家意志的辉光,然而光辉之下,无数异乡人却在卑微地追问自己是否被纳入那神圣的保护圈,这已不仅是医学问题,更演变为一场对公民权利边界的隐形审判。

疫情期间,中国以惊人的动员能力构建了全民免疫屏障,北京生物新冠疫苗作为国内主力疫苗之一,其供应和分配网络堪称人类公共卫生史上的奇迹,然而奇迹的阴影中,却漂浮着被系统遗漏的尘埃——庞大的流动人口面临疫苗接种的“属地困境”,政策规定疫苗接种原则上按居住地管理,但“居住”二字在流动时代已成为难以捕捉的幽灵,当白领穿梭于城市之间,当农民工随着工程迁徙,当大学生寒暑假返乡,他们的疫苗接种记录却困在某个固定坐标,无法与移动的身体同步旅行。

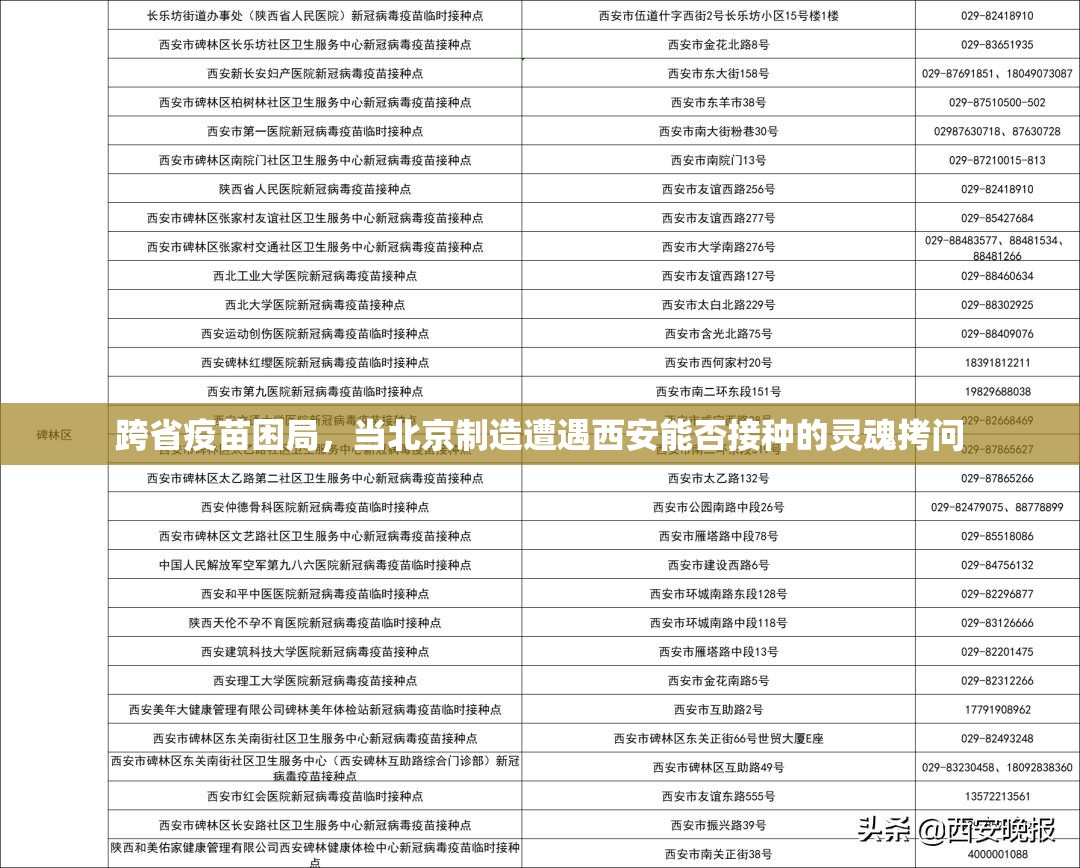

西安的疫苗接种点里,藏着一部微缩版的疫苗政治经济学,那些操着外地口音的询问者往往得到差异化的回应:有时被告知“只需带身份证即可”,有时却被委婉要求提供本地居住证明,工作人员面对每日重复的跨省接种咨询,逐渐形成了一套模糊但高效的操作法则——这套法则既不完全符合上级文件要求,却又实际解决了大部分问题,在这套法则之下,每个异乡人都经历着一次小小的身份审查,疫苗注射器成为测量公民与城市关系亲疏的标尺。

技术的赋能与失灵在同一时空上演,健康码全国互通的设计本应消弭地域鸿沟,却因各省市数据库标准不一、更新延迟而频现尴尬,有人在北京完成接种,却在西安健康码上找不到记录;有人手持外地接种凭证,却无法转换为本地有效的电子证明,这些数字时代的荒诞剧,暴露出技术治理背后的行政壁垒,每一个无法同步的疫苗数据包,都在无声诉说着地方政府间的数据孤岛困境。

在政策执行层面,基层医疗机构陷入两难困境,严格遵循属地原则可能将急需接种者拒之门外,灵活变通又可能违反规定,某社区卫生服务中心护士坦言:“我们心里都明白,疫苗流动才能最大限度阻断病毒流动,但上面的规定就像无形的墙。”这道墙不仅阻隔了疫苗资源的优化配置,更在心理层面强化了“本地人”与“外地人”的区分。

纵观全球疫苗接种战略,欧盟推出的数字新冠证书实现了27国的互认,尽管各国医疗体系差异远大于中国各省之间,这种对比令人深思:为何在一国之内,疫苗流通仍存隐形的障碍?其根源或许深植于我国长期以来的户籍管理制度和属地治理传统,疫情像一面放大镜,将这些制度性障碍清晰地暴露在公众视野中。

要破解疫苗流动困局,需构建全国统一的疫苗接种数字平台,实现数据实时同步互认;同时明确跨区域接种标准流程,消除基层执行中的模糊地带;更重要的是,在公共卫生政策制定中,真正树立“人口流动”而非“静态人口”的思维范式,让疫苗保护与人的流动同步。

当北京疫苗与西安接种之间的问号被拉直成连接号时,我们才真正构建起一张无死角的免疫网络,这张网络不应有户籍的沟壑与地域的藩篱,它应当如空气般包裹每一个在这片土地上生活的人——无论他今天在北京明天在西安,无论他的户口本上盖着哪个城市的印章,疫苗的真正力量,不仅在于激发人体内的免疫反应,更在于检验一个社会是否真正形成了免于排斥和歧视的共同体免疫。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏