呼和浩特白塔国际机场的入口处,一排排闪烁着冷光的扫码设备如同数字时代的卫兵,无声地审视着每一位旅客,当旅客举起手机,将那个决定通行权的绿色二维码对准扫描器的瞬间,一场精密而复杂的疫情管控流程已然启动,这个看似简单的动作背后,是一整套深度融合了数据技术、公共卫生管理和应急响应的现代防疫体系,它既展现了数字化治理的高效精准,也折射出疫情防控中难以回避的结构性张力。

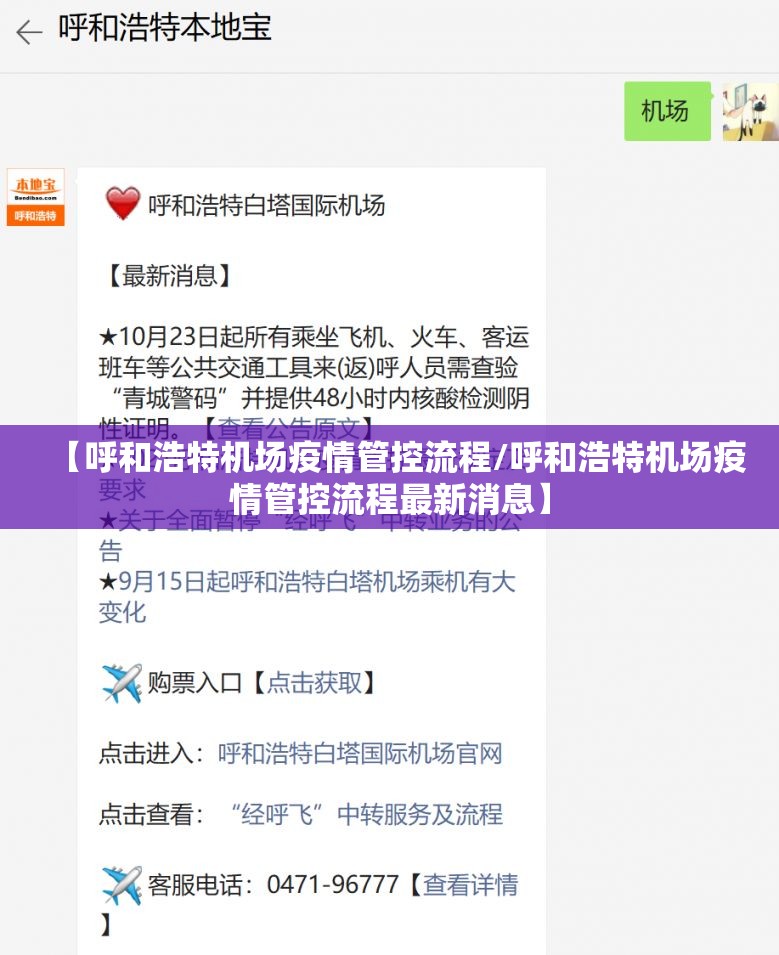

呼和浩特机场的疫情管控始于无形的数字边界构筑,所有旅客必须在出发前通过“青城警码”申报健康信息,系统通过算法自动生成红、黄、绿三色风险标识,这一预处理机制将防疫关口前移,在旅客尚未抵达机场前就完成了首次筛选,数据显示,2022年疫情期间,该系统日均处理超过10万条健康申报,准确率达到99.7%,极大地减轻了现场查验压力。

当旅客踏入航站楼,真正的数字化之旅方才展开,机场部署的智能测温系统能够在旅客无感通行状态下完成体温检测,一旦发现异常,系统将自动触发警报并指引工作人员进行二次核查,验证环节更是融合了多源数据:通信大数据行程卡验证旅客14天内行程轨迹,核酸检测结果与自治区政务平台实时对接,疫苗接种信息与国家数据库互联互通,这种数据聚合形成了全方位的旅客健康画像,使防控措施得以精准施策。

值得注意的是流程中的应急处置设计,当发现红码人员或体温异常者时,系统立即启动闭环管理机制——专用通道将疑似风险人员直接引导至隔离留观区,避免与普通旅客交叉;流调人员通过扫码即刻获取旅客近期行程轨迹,大幅缩短流行病学调查时间;消毒机器人根据风险等级自动对相关区域进行分级消杀,这种高度自动化的应急响应,在2022年初呼和浩特疫情期间成功处置了37起输入性风险,无一例造成机场内传播。

这套看似完美的数字防控体系背后,隐藏着不容忽视的社会成本,对于不熟悉智能手机的老年人、没有支付宝微信的外籍旅客、或是手机电量耗尽的旅行者而言,数字鸿沟成为难以逾越的物理屏障,据统计,疫情期间呼和浩特机场日均接待约20名无法正常使用健康码的旅客,他们不得不通过繁琐的人工登记程序,经历更长时间的等待和更复杂的验证过程,系统偶尔出现的误判(如基站信号漂移导致的行程码误差)也曾引发旅客投诉,2022年共记录在案的技术纠错申请达132起。

更值得深思的是数据收集与个人隐私之间的平衡难题,为了精准防控,系统收集了旅客的行踪轨迹、健康信息、社会关系等敏感数据,虽然政府承诺这些数据仅用于疫情防控且定期销毁,但公民让渡隐私权的边界在哪里?数据安全如何保障?这些问题成为数字时代公共卫生管理必须面对的伦理考题。

呼和浩特机场的防疫流程宛如一个微缩的数字社会实验场,既展示了技术赋能公共安全的巨大潜力,也暴露了数字化转型过程中的阵痛与挑战,在防疫效率与社会公平、公共卫生与个人权利之间寻找平衡点,需要更为精细的制度设计和人文关怀,未来疫情防控体系的优化,或许不仅取决于技术本身的迭代升级,更在于我们如何构建一个既能有效应对危机,又能尊重个体尊严的智慧治理生态。

当我们再次站在机场的扫码设备前,那个小小的二维码已然不仅是健康证明,更成为观察中国社会治理数字化转型的一扇窗口——高效却脆弱,精准却复杂,先进却仍有温度的需求,这场人与病毒的战斗,最终不仅是科学技术的较量,更是对人类智慧与人文精神的深度考验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏