从澳门氹仔码头启程时,夕阳正将珠海横琴的高楼染成金红色,我握紧手中的核酸阴性证明,像握着一张特殊的通行证,这张薄纸背后,是澳门与内地间精密运转的防疫体系——72小时内采样、粤康码转澳康码、海关健康申报,每个环节都如同精密钟表的一个齿轮,严丝合缝地咬合着。

航班降落长沙黄花机场那刻,机舱里响起此起彼伏的手机提示音。“湖南省居民健康卡”成为每个人必须解锁的新装备,穿着防护服的工作人员举着二维码如同持着现代社会的符咒,旅客们沉默地扫描、填写、提交,数字世界的屏障在指尖悄然筑起。

防疫专通道的隔离带蜿蜒曲折,仿佛一道具象化的时间之河,测量着疫情时代的安全距离,工作人员的声音透过口罩和面罩传来,变得模糊却异常坚定:“请保持一米间距,提前准备好健康码。”他们的护目镜上凝结着水汽,却依然精准地查验每个证件,这种场景在澳门出境时已演练过一遍,但内地的防疫流程显然更为复杂精密。

行李转盘区不再是往日的喧嚣之地,取而代之的是消毒喷雾的气味和行李消毒区的标识,我的行李箱经过喷淋消毒后变得湿漉漉的,轮子在洁净区地板上划出淡淡的水痕,接机大厅里,迎接亲友的人们被警戒线分隔在特定区域,挥手取代了拥抱,眼神交流承载着未能言说的情感。

回到长沙社区,防疫的接力棒交给了基层工作人员,网格员加微信后发来的《居家健康监测告知书》,详细列明了核酸检测频次和外出限制,物业管家每天准时敲门测量体温,邻居在电梯里默契地保持距离,却会在微信群里分享哪里能买到最新鲜的蔬菜。

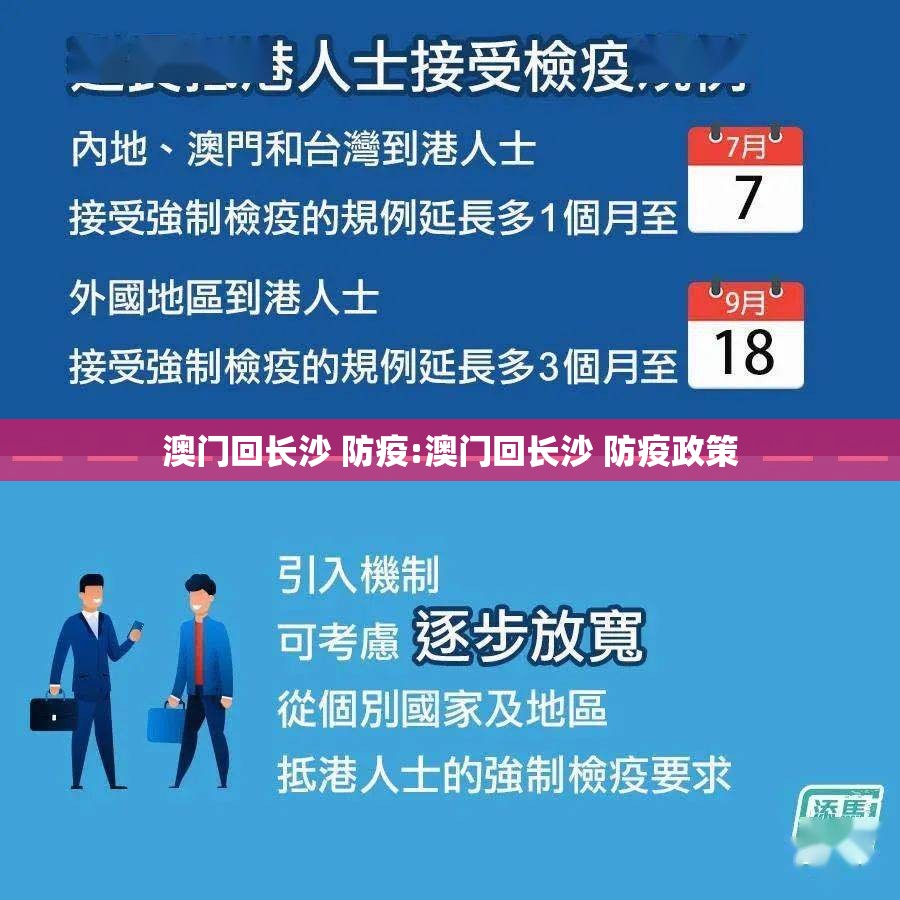

第七天做核酸时遇到从珠海返湘的大学生,他告诉我珠澳口岸的防疫要求最近又调整了三次,我们隔着安全距离交流两地防疫政策的差异,仿佛在对比不同世界的生存手册,他的手机里存着粤康码、澳康码、湘康码三个小程序,像极了游戏玩家切换不同服务器的界面。

长沙的夜宵摊逐渐恢复烟火气,但每张桌子都配备了消毒液,老板会细心登记顾客信息,我坐在塑料凳上吃着久违的口味虾,突然意识到这套防疫体系最了不起之处——它在最大限度保障安全的同时,依然为生活的温度保留着缝隙。

回湘半月后,我偶然翻看手机相册里的澳门照片,恍若隔世,两地防疫策略虽有差异,但核心理念如此相似:既要筑牢公共卫生防线,又要维持社会基本运转,这种平衡艺术需要巨大的社会成本和全民配合,每一个环节都离不开无数人的默默付出。

从濠江到湘江,这场跨越千里的回归之旅,让我目睹了中国防疫网络的精密与坚韧,每个环节的严格,是对生命的尊重;每道程序的繁琐,是对安全的守护,当全球疫情依然起伏不定之时,这条连接澳门与长沙的防疫通道,不仅是一条物理路径,更展现了一个文明社会在危机中的组织智慧和人文关怀。

在这场没有硝烟的战争中,每个人都是战士,每个健康码都是盾牌,每次核酸检测都是守护,澳门回长沙的旅程,最终成为观察中国防疫体系的微观窗口——严格与温情并存,科技与人性共舞,构筑起保护千万人健康的无形长城。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏