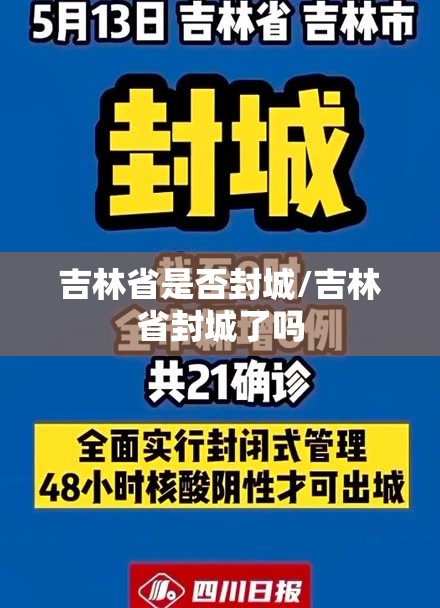

随着国内疫情形势的变化,吉林省是否采取封城措施成为公众关注的焦点,封城作为一种极端的社会管控手段,旨在阻断病毒传播链,但同时也对经济、社会生活和民众心理产生深远影响,本文将结合吉林省的疫情现状、防控政策及社会反应,分析封城与否的可能性,并探讨其背后的理性思考。

吉林省疫情现状与防控背景

吉林省位于中国东北地区,是重要的工业和农业基地,人口密集且与多个省份接壤,疫情防控压力较大,2022年初,吉林省曾经历一轮严峻的疫情,长春、吉林市等地一度采取封控措施,有效遏制了病毒扩散,进入2023年后,随着新冠病毒变异和防控政策的优化,吉林省的疫情呈现波动性特征,局部地区偶发聚集性疫情,但整体可控。

根据吉林省卫生健康委员会发布的数据,近期吉林省新增确诊病例多为输入性病例或局部传播,尚未出现大规模社区爆发,政府采取了精准防控策略,包括高风险区划定、核酸检测筛查和流动限制等,以避免全面封城的代价,这种“动态清零”与“精准防控”相结合的思路,是国家疫情防控总体方针的体现,旨在平衡疫情控制与社会正常运行。

封城的定义与适用条件

封城,即对某一区域实施全面封锁,限制人员进出和内部流动,通常适用于疫情大规模爆发、病毒传播链不明或医疗资源挤兑的风险极高时,它是一种代价高昂的措施:经济活动中断,供应链受阻,民众生活受限,甚至可能引发心理问题和社会矛盾,政府只有在评估必要性后才会考虑封城。

吉林省目前的疫情是否达到封城标准?从公开信息看,吉林省政府更倾向于采用分级分类管控,对疫情集中的街道或社区实施封闭管理,而非全城封锁,这种措施既能针对性遏制病毒,又最大程度减少对整体社会的影响,吉林省的疫苗接种率较高,医疗资源准备相对充分,进一步降低了封城的概率。

政策动向与社会反应

吉林省政府在疫情防控中强调“科学精准、动态调整”,政府发布会多次表示,将根据疫情风险评估灵活调整措施,不搞“一刀切”,公众对此反应不一:部分人担忧封城带来的不便,呼吁更透明的信息披露;另一部分人则支持严格管控,以保障健康安全,社交媒体上,有关“吉林省是否封城”的讨论热度较高,反映出民众对疫情走势的焦虑和对正常生活的渴望。

值得注意的是,封城传闻往往容易引发过度反应,如抢购物资、恐慌出行等,反而增加防控难度,政府通过官方渠道及时辟谣、发布指南,有助于稳定社会情绪,吉林省在此方面的信息透明度较高,例如通过政务平台和媒体通报疫情数据和政策变化,减少了不确定性。

理性看待封城可能性

综合来看,吉林省现阶段全面封城的可能性较低,除非疫情出现急剧恶化,如病毒新变种导致传播速度加快或医疗系统承压,否则政府更可能维持现有精准防控模式,疫情防控将更加依赖科技进步,如大数据追踪、快速检测和疫苗接种,而非简单化的封城手段。

公众也应理性看待封城议题,疫情防控是全社会共同责任,个人防护(如戴口罩、减少聚集)与配合政策(如核酸检测、行程报备)同样重要,过度担忧或传播不实信息,反而不利于整体防疫。

吉林省是否封城,取决于疫情发展和科学评估,当前,政府正努力在防控疫情与保障社会运转间寻找平衡点,作为民众,我们应保持冷静,关注官方信息,做好个人防护,共同守护健康和安全,疫情终将过去,理性与合作才是应对挑战的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏