哈尔滨作为中国东北地区的重要中心城市,其疫情防控历程既反映了区域性卫生挑战,也展现了公共卫生体系的应对能力,本文将系统梳理哈尔滨疫情暴发的重要时间节点,分析其背景特点,并探讨防控措施与影响。

早期疫情:零星输入与初步应对(2020年初)

哈尔滨的首例新冠肺炎确诊病例出现在2020年1月23日,患者为武汉返乡人员,此后至2020年4月,疫情以输入性病例为主,主要通过铁路、航空等交通枢纽传入,当地政府迅速启动应急响应,实施封闭管理、交通管制和核酸检测,疫情得到初步控制,这一时期的特点是“点状散发”,未形成大规模社区传播。

中期波动:局部聚集性暴发(2020年4月—2021年9月)

2020年4月,哈尔滨因境外输入关联病例出现首起聚集性疫情,涉及医院交叉感染和家庭传播,同年9月,松北区某食品加工厂发生聚集性感染,暴露了冷链传播风险,2021年1月,望奎县关联疫情波及哈尔滨,导致多个区域升级为中风险地区,这一阶段,疫情呈现“多点散发、局部聚集”的特征,防控重点转向精准流调和区域封控。

近期集中暴发:奥密克戎挑战与动态清零(2022年—2023年初)

2022年春季,奥密克戎变异株引发哈尔滨最严峻的疫情。2022年3月27日,哈尔滨报告单日新增阳性感染者超50例,主城区实行静态管理,2022年8月,疫情再次因境外输入关联病例反弹,2023年1月,随着春节人员流动,疫情出现小幅回升,这一时期,政府强化了常态化核酸筛查、方舱医院建设和疫苗接种推广。

疫情背景与原因分析

哈尔滨疫情频发与其地理、气候和社会因素密切相关,作为东北亚交通枢纽,境外输入风险较高;冬季寒冷气候(年均低温-20℃)导致室内聚集增多,加速病毒传播;早期冷链监管漏洞(如2020年冷冻食品包装检出病毒)也增加了防控难度。

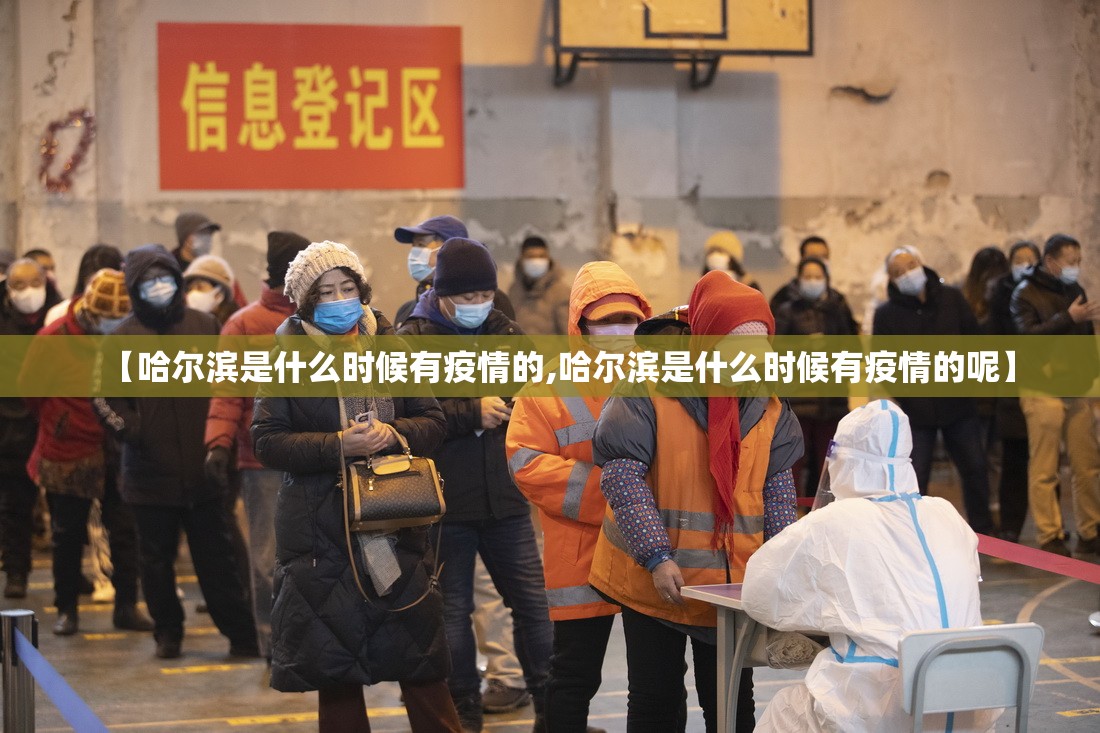

防控措施与成效

哈尔滨采取了多项科学防控手段:一是建立“哨点”监测系统,覆盖医院、车站等公共场所;二是推行“核酸+健康码”一体化管理;三是针对弱势群体(如老年人)加强疫苗接种,截至2023年,全市接种覆盖率超90%,重大疫情响应时间缩短至24小时内,这些措施有效遏制了大规模扩散,但局部管控也对经济和社会生活造成短期影响。

总结与反思

哈尔滨的疫情时间线揭示了一座城市在应对公共卫生危机时的韧性与挑战,从早期被动防御到后期主动预警,其经验凸显了常态化防控与精准施策的重要性,需进一步平衡疫情防控与经济民生,加强跨区域协作,以应对可能的新发传染病风险。

参考资料:黑龙江省卫健委报告、哈尔滨市政府通报、《中国疾病预防控制中心周报》。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏