2020年初,新冠肺炎疫情席卷全球,中国各地迅速响应,采取严格措施遏制病毒传播,在这一背景下,哈尔滨作为黑龙江省的省会城市,因其独特的地理位置、人口流动性和冬季气候,成为疫情中的一个焦点,所谓的“新冠肺炎哈尔滨事件”,并非单一事件,而是指2020年至2021年间,哈尔滨多次出现的疫情反弹、防控挑战以及相关社会反响,这一系列事件不仅暴露了公共卫生体系的薄弱环节,也展现了城市在危机中的韧性与反思。

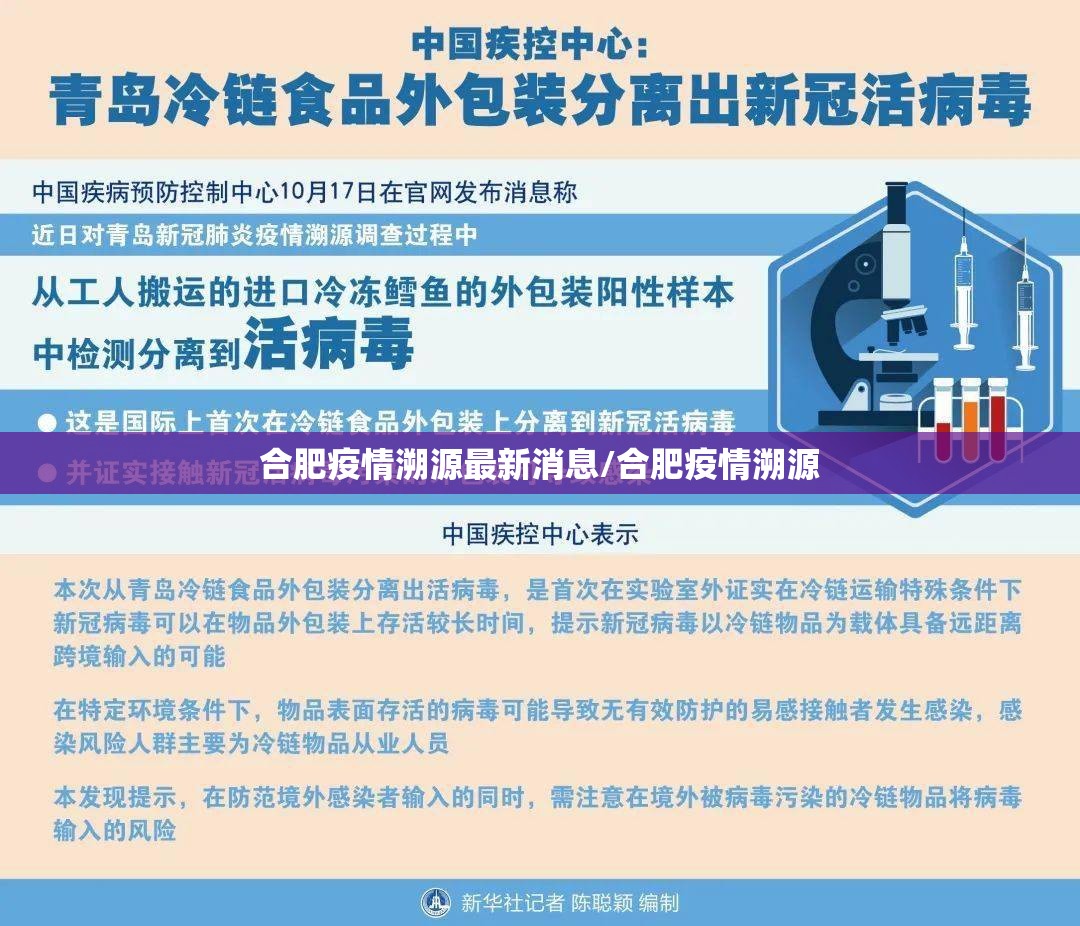

哈尔滨的疫情事件主要集中在几个关键节点,2020年4月,哈尔滨出现一波聚集性疫情,源于境外输入关联病例,导致本地传播链延长;2021年初,冬季寒冷天气下,疫情再次反弹,与冷链食品、境外输入等相关,这些事件中,哈尔滨面临着双重压力:作为东北地区的重要交通枢纽,它与俄罗斯等邻国交往密切,境外输入风险较高;冬季低温环境可能助长病毒传播,加之城市人口密集,防控难度加大。

在这些事件中,哈尔滨的应对措施引发了广泛讨论,初期,一些防控环节存在漏洞,如核酸检测效率不足、信息发布不及时,导致疫情扩散,2020年的聚集性疫情中,由于密切接触者追踪滞后,病毒在社区和医院传播,引发公众担忧,随着时间推移,哈尔滨迅速调整策略,加强了冷链食品监管、提升了大规模检测能力,并利用数字化手段进行溯源,这些改进体现了城市在危机中的学习能力和适应性。

“哈尔滨事件”不仅仅是一个公共卫生问题,更折射出社会管理的深层挑战,疫情初期,信息不透明和舆论压力曾导致公众信任度下降,部分居民对防控措施产生抵触情绪,甚至出现谣言传播,这凸显了危机沟通的重要性,哈尔滨的应对也展示了社会的凝聚力:社区工作者、志愿者和医务人员在极端天气下坚守岗位,市民积极配合检测和隔离,这些故事成为城市韧性的生动注脚。

从更广的角度看,哈尔滨事件为中国乃至全球的疫情防控提供了宝贵经验,它提醒我们,在全球化时代,疫情防控需兼顾“外防输入、内防反弹”,并重视跨境合作,哈尔滨的冷链疫情问题,促使中国加强了对进口食品的监管,成为全球抗疫中的一个创新点,事件也暴露了公共卫生基础设施的不足,如基层医疗资源分配不均、应急响应机制待完善等,这些反思推动了后续的政策优化。

新冠肺炎哈尔滨事件是一面镜子,既照见了挑战与不足,也映射出希望与成长,它告诉我们,疫情不是孤立的灾难,而是对城市治理能力的全面考验,哈尔滨在波折中逐步提升应对水平,展现出顽强的生命力,随着全球疫情演变,这种经验将继续启示我们:在不确定性中,科学防控、社会协同和人性化关怀才是通往复苏的关键,通过总结这些事件,我们不仅能更好地应对未来危机,也能构建更具韧性的社会体系。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏