2021年7月,南京禄口国际机场爆发的新一轮新冠疫情,迅速成为全国关注的焦点,这场疫情不仅考验了南京市的应急响应能力,也再次凸显了全球疫情背景下中国疫情防控的复杂性与长期性,从发现病例到全面管控,南京疫情的发展过程为我们提供了宝贵的经验与反思,本文将探讨南京疫情的起源、应对措施、社会影响以及未来启示,以期为读者提供一个全面的视角。

疫情起源与扩散

南京疫情的起点是禄口国际机场的保洁人员,2021年7月20日,南京市在例行核酸检测中发现9例阳性病例,均与机场相关,初步调查显示,病毒为Delta变异株,其高传染性和快速传播特性使得疫情迅速扩散,禄口机场作为国内重要的交通枢纽,每日人流量巨大,这为病毒传播提供了温床,在短短几天内,疫情从南京蔓延至多个省份,包括江苏、湖南、四川等地,甚至波及北京、上海等大城市,Delta变异株的突破性感染能力,使得即使接种过疫苗的人群也难以完全免疫,这增加了防控的难度。

疫情的扩散暴露了机场管理等高风险环节的漏洞,禄口机场的境外航班与国内航班未完全隔离,导致保洁人员在处理境外航班垃圾时可能接触病毒,进而通过人际传播引发社区感染,这一事件提醒我们,在全球化背景下,疫情防控必须做到“外防输入、内防反弹”的精细化管控,任何环节的疏忽都可能引发连锁反应。

应对措施与管控策略

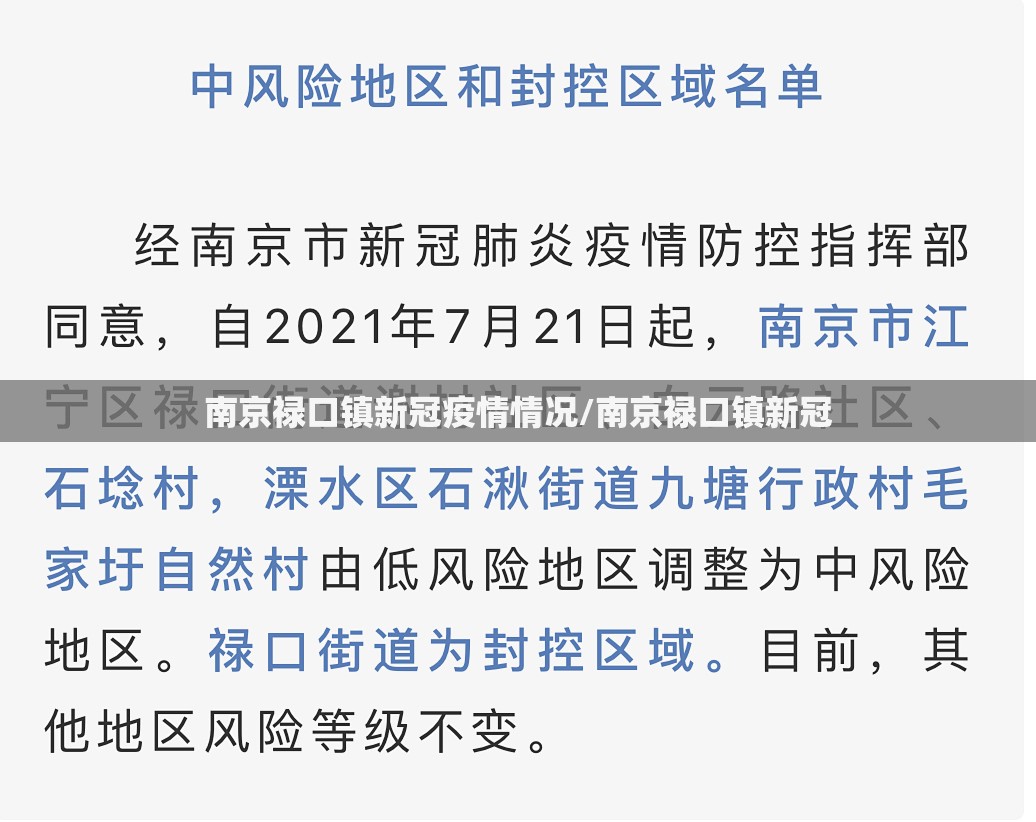

面对突发疫情,南京市政府迅速启动应急响应,7月21日,全市开展全员核酸检测,并在短时间内完成了多轮筛查,累计检测超千万人次,南京对禄口机场及相关区域实施封闭管理,暂停国内航班,并限制人员出行,这些措施有效遏制了病毒的进一步扩散,但也带来了巨大的社会成本,全市部分区域实行封控管理,居民生活受到一定影响,经济活动暂时放缓。

在防控策略上,南京采用了“精准防控”与“全面筛查”相结合的方式,通过大数据和健康码系统,快速追踪密切接触者,并实施隔离观察,政府加强了公共卫生宣传,鼓励市民接种疫苗、佩戴口罩、减少聚集,这些措施体现了中国在疫情防控中的高效组织能力,但也反映出在应对变异株时的挑战,Delta变异株的传播速度远超预期,迫使防控措施不断升级,从最初的局部管控到后来的全域严控。

社会影响与公众反应

南京疫情不仅是一场公共卫生危机,也对社会经济产生了深远影响,短期内,南京市旅游业、餐饮业和交通运输业受到重创,禄口机场的关闭导致航班大量取消,影响了全国航空网络,疫情扩散至其他省份,引发了跨区域的防控协作问题,多地出台针对南京旅居史人员的隔离政策,这在一定程度上造成了社会焦虑和地域隔阂。

公众对疫情的反应复杂多样,大多数市民积极配合防控措施,有序参与核酸检测和疫苗接种;部分人群对频繁的管控措施感到疲惫,甚至出现“疫情疲劳”现象,社交媒体上,关于疫情起源和防控责任的讨论也引发了广泛争议,这些反应表明,在长期抗疫中,平衡公共卫生与个人自由、经济发展与社会稳定之间的关系至关重要。

经验与未来启示

南京疫情为我们提供了多重启示,疫情防控必须坚持“科学精准”原则,高风险场所如机场、港口等需加强闭环管理,避免类似漏洞,公共卫生体系需要进一步强化应急能力,包括快速检测、物资储备和跨区域协作,公众沟通与教育不可或缺,政府应及时透明地发布信息,减少谣言传播,增强社会凝聚力。

从全球视角看,南京疫情再次证明新冠疫情远未结束,变异株的出现意味着疫苗和防控策略需不断调整,中国作为人口大国,在保持“动态清零”政策的同时,也应探索与病毒共存的长期路径,例如推动疫苗加强针接种、研发针对性药物等。

南京疫情是一面镜子,映照出我们在突发公共卫生事件中的优势与不足,通过总结这次事件的经验,我们不仅能更好地应对未来挑战,也能为全球抗疫贡献中国智慧,疫情终将过去,但反思与进步永无止境。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏