2021年7月,南京禄口国际机场突发新冠疫情,迅速波及多个区域,这座历史名城再次成为全国关注的焦点,随着Delta变异株的扩散,南京市政府迅速启动应急响应,其中包括对教育系统的调整,一个关键问题浮出水面:南京停课了吗?答案是肯定的,但这一决策并非简单的一刀切,而是基于科学评估和分层管理的复杂过程,本文将深入探讨南京疫情中的停课政策,分析其背后的逻辑、实施效果以及对未来的启示。

疫情爆发与停课决策的背景

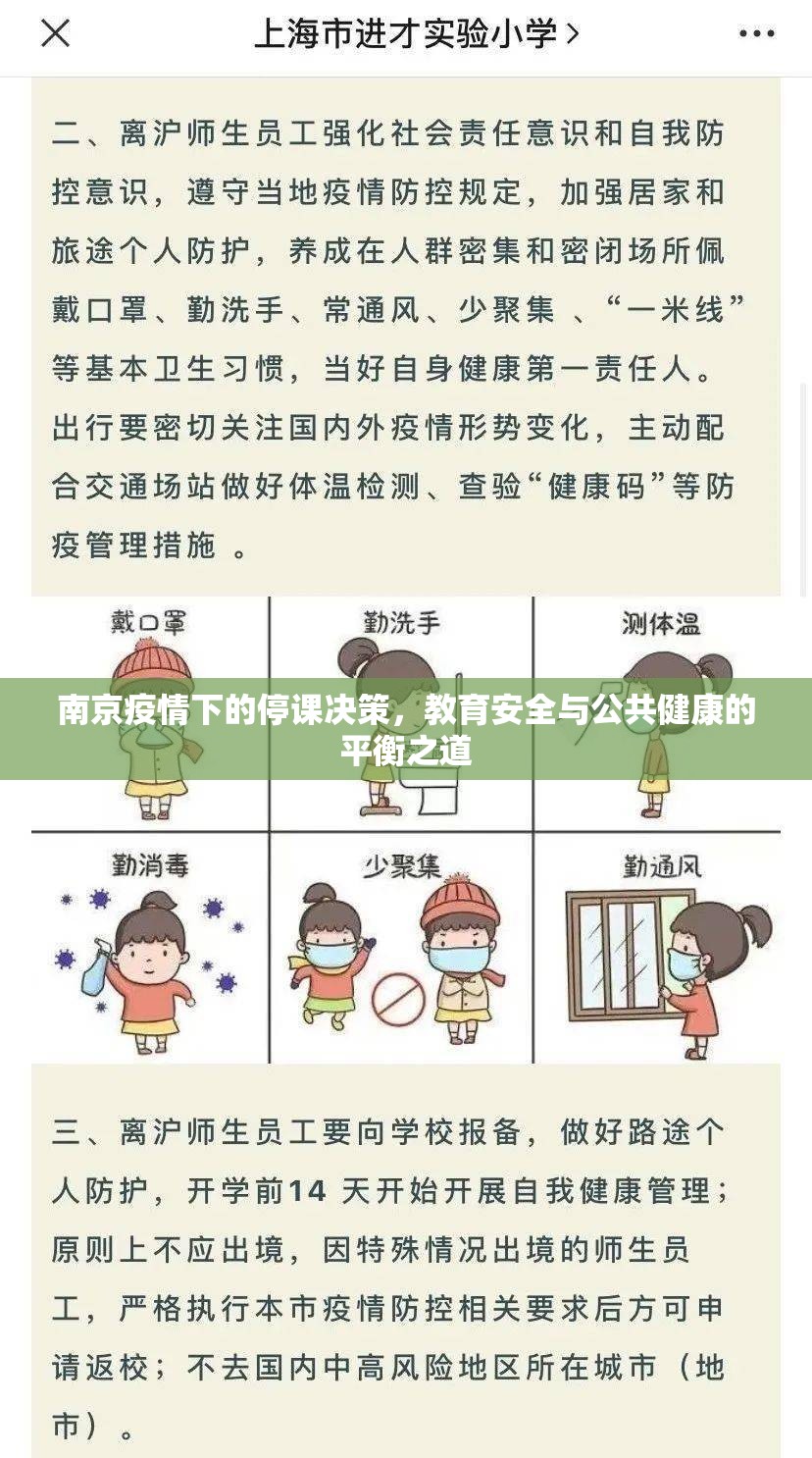

南京疫情的反弹始于禄口机场的境外输入病例泄漏,随后在本地社区传播,Delta变异株的高传染性迫使政府采取紧急措施,7月21日,南京市宣布进入战时状态,全市开展多轮核酸检测,教育部门迅速响应,根据《江苏省学校传染病防控工作方案》,对中小学和幼儿园实施临时停课措施,具体而言,停课并非全市统一执行,而是按风险等级分层处理:高风险区域(如禄口街道)的学校立即停课,中风险区域暂停线下教学,低风险区域则在严格防控下保持开放,这种差异化策略体现了精准防控的理念,既避免了过度反应,又确保了学生安全。

停课政策的实施与影响

南京的停课决策从7月下旬持续到8月底,覆盖了暑假部分时段和开学准备期,期间,教育部门推行“停课不停学”模式,通过在线教育平台(如“名师空中课堂”)保障学习连续性,数据显示,全市超过90%的学校参与了线上教学,但这一转变也暴露了数字鸿沟问题:部分农村地区学生因设备或网络限制,面临学习障碍,停课对家庭和社会产生了连锁反应,许多双职工家庭不得不调整工作安排,而心理健康问题也成为关注焦点——学生长期居家可能导致焦虑和社交隔离,尽管如此,停课在遏制疫情扩散上发挥了关键作用,根据南京市卫健委数据,学校相关病例在停课后迅速下降,未出现大规模校园聚集性感染。

与其他城市的对比:南京政策的独特性

与武汉、上海等城市的疫情响应相比,南京的停课策略更显灵活,武汉在2020年初疫情爆发时采取了全域长期停课,而上海在2021年局部疫情中仅暂停少数学校线下活动,南京的“分层停课”模式平衡了公共卫生与教育连续性,避免了“一刀切”的弊端,这得益于南京发达的数字化基础设施和快速响应机制,教育部门与卫生部门联动,利用大数据实时评估风险,动态调整停课范围,这种经验为其他城市提供了借鉴:停课不应是默认选项,而应基于本地疫情数据和社会成本综合考量。

停课背后的科学依据与公众反应

南京的决策依赖于流行病学模型和专家建议,研究表明,学校是疫情传播的高风险场所,因学生密集且防控难度大,Delta变异株的基本再生数(R0)较高,临时停课可有效降低Re值(有效再生数),公众对停课的反应总体支持,但也有争议,一些家长担忧在线教育质量,另一些则赞成谨慎优先,社交媒体上,话题“南京停课”引发热议,多数人认可政府的科学态度,政府通过新闻发布会和政务微博及时沟通,增强了透明度,减少了恐慌。

疫情常态化下的教育韧性

南京的停课事件启示我们,在疫情常态化时代,教育系统需构建更强韧性,投资数字教育基础设施至关重要,以弥合城乡差距,学校应制定灵活的应急计划,包括混合教学模式(线上与线下结合),公共卫生教育应纳入课程,培养学生和教师的防控意识,南京经验显示,停课是短期手段,而非长期解决方案;最终目标是实现安全、公平的教育环境。

南京在疫情中的停课决策,反映了中国城市在危机管理中的精准与人性化,通过科学分层和快速响应,南京既保护了学生健康,又最小化了教育中断,这场“停课”风波不仅是公共卫生事件,更是一次社会实验——它提醒我们,在不确定的时代,平衡安全与发展需要智慧与协作,随着疫苗接种普及和防控手段优化,南京乃至全球的教育系统将更富韧性,更好地应对未知挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏