2021年7月,南京禄口国际机场的疫情破防,成为德尔塔变异株在中国境内的首次大规模传播事件,正是在这场防控战役中,一个全新的概念——“南京码”应运而生,这个基于大数据分析的疫情防控系统,通过红、黄、绿三色动态标识人员风险等级,很快从南京走向全国,成为各地防疫政策工具箱中的重要组成部分,而当我们将目光投向北方重要的港口城市天津,会发现这座城市的防疫政策既吸纳了“南京码”的技术优势,又结合本地特点形成了独具特色的防控体系,展现出中国城市在疫情应对中的治理智慧。

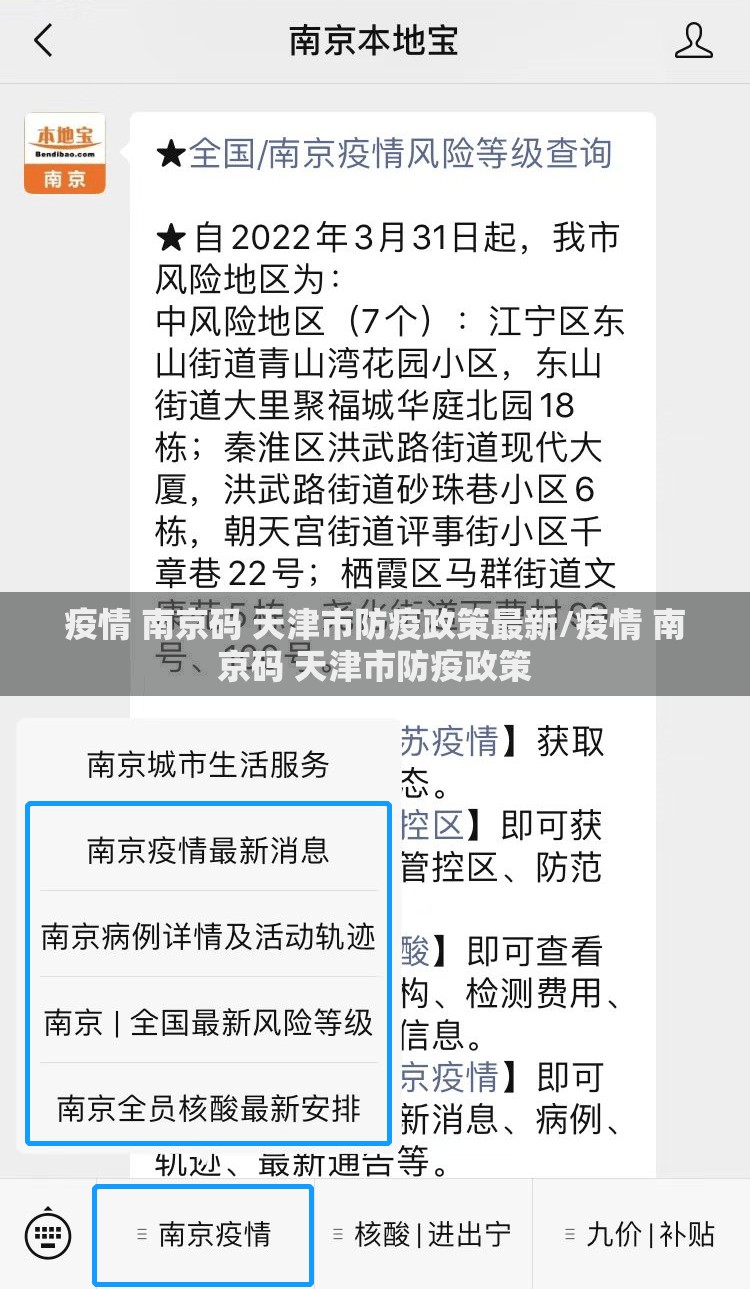

“南京码”的本质是数字化精准防控的典型代表,它通过整合通信行程数据、核酸检测结果、疫苗接种信息等多源数据,建立了个体风险等级的实时评估体系,与初期简单粗暴的“一刀切”式管控相比,这种分色管理极大降低了社会运行成本——绿码人员自由通行,黄码人员限制出行,红码人员集中隔离,既确保了防控效果,又最大限度维护了正常生产生活秩序,南京在遭遇疫情冲击后的快速响应与创新,体现了中国城市在危机中的学习能力和制度弹性。

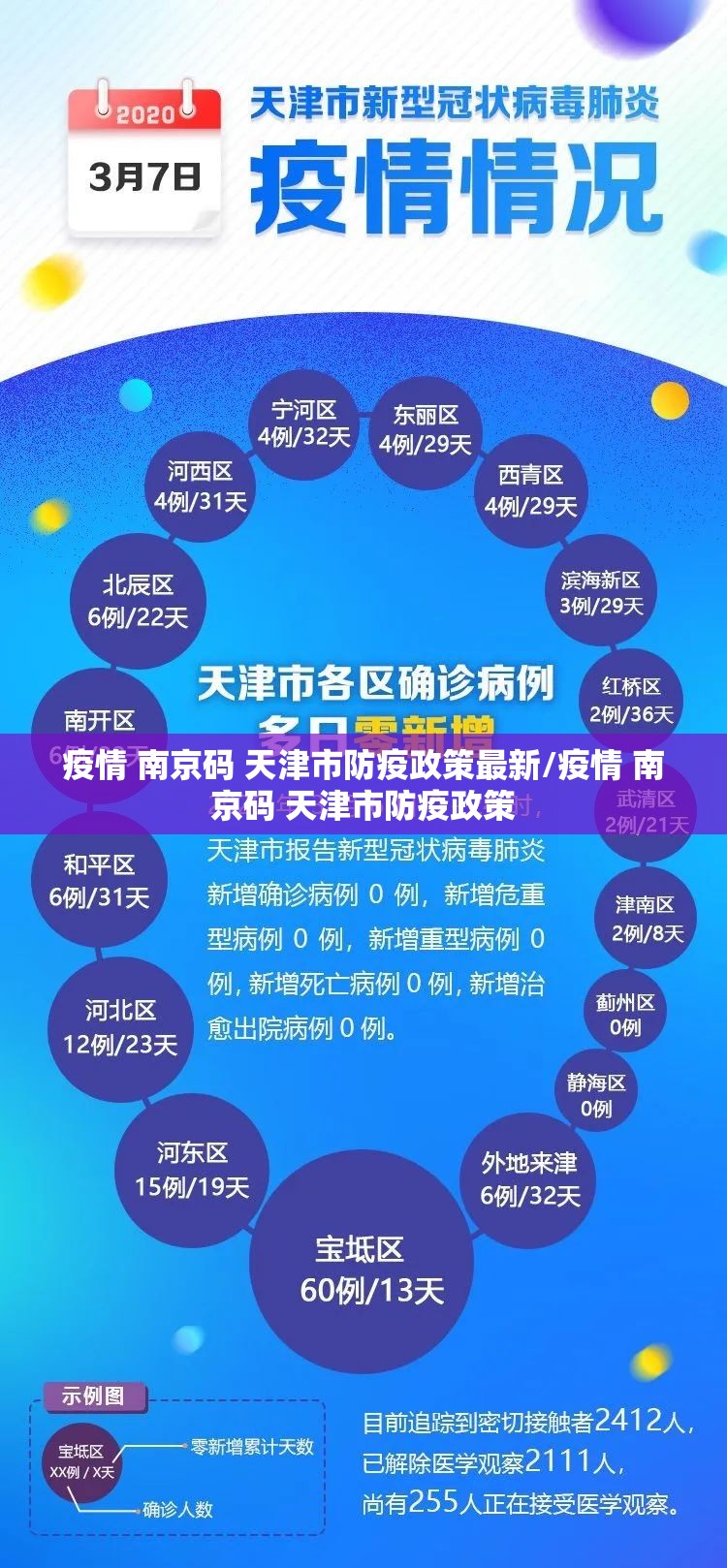

天津作为京津冀城市群的重要组成部分、北方国际航运核心区,其防疫政策具有明显的地域特色,天津充分借鉴了“南京码”的精准治理思路,全面推行健康码管理;结合港口城市、边境口岸的特点,天津形成了一套“海陆空”立体防控体系,针对进口冷链食品这一重要风险源,天津率先建立了“两证一码”追溯系统;针对国际航班,实行严格的闭环管理;针对本土疫情,创造性地提出了“分级分区差异化防控”策略,2022年初迎战奥密克戎变异株时,天津更是全球首个正面对决这一变异株的超大城市,其防控经验为后续其他城市提供了宝贵参考。

对比南京与天津的防疫策略,我们能够发现中国城市疫情防控的一些共同特征:一是注重科技赋能,大数据、人工智能等新技术被广泛应用于流调溯源、风险识别等环节;二是强调精准施策,尽量避免“一刀切”,努力平衡疫情防控与经济社会发展的关系;三是坚持动态调整,根据疫情形势变化和病毒变异特性,不断优化防控措施,这些共性特征背后,体现的是中国城市治理模式的现代化转型——从依赖行政命令的粗放式管理,转向更加科学、精细、高效的治理方式。

数字化防疫也带来了新的挑战,隐私保护问题日益凸显,个人数据如何被收集、使用和保护成为公众关注的焦点;数字鸿沟现象不容忽视,老年人等群体在智能技术使用上面临困难;系统稳定性风险存在,健康码系统偶尔出现的故障提醒我们技术依赖的双刃剑效应,这些问题要求城市管理者在推进数字化防控的同时,必须加强相关制度的配套与完善。

疫情终将过去,但“南京码”和天津防疫政策中蕴含的治理智慧将会持续发挥价值,这些创新实践不仅为未来应对公共卫生危机积累了经验,更为城市治理现代化提供了有益借鉴,后疫情时代,如何将应急状态下探索的有效做法转化为常态化治理机制,如何进一步打通数据壁垒、完善数字治理生态,如何构建更具韧性的城市系统,这些都是值得持续探索的重要课题。

从南京到天津,从健康码到差异化防控,中国城市在疫情大考中交出的答卷,既体现了中国特色社会主义制度的优越性,也展示了基于本地实际的创新精神,这种既吸收先进经验又立足本地实情的治理思路,正是中国城市能够有效应对疫情冲击的关键所在,随着治理能力的不断提升,中国城市必将更加从容地面对各种风险挑战,为居民创造更加安全、宜居的生活环境。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏