南京突发的新冠疫情再次引发全国关注,作为长三角地区的重要城市,南京的疫情不仅牵动本地防控神经,更对周边地区尤其是上海的政策应对提出了严峻考验,上海作为中国经济和交通枢纽,其防疫政策的调整与区域协同机制的实施,成为观察中国大城市疫情应对策略的重要窗口。

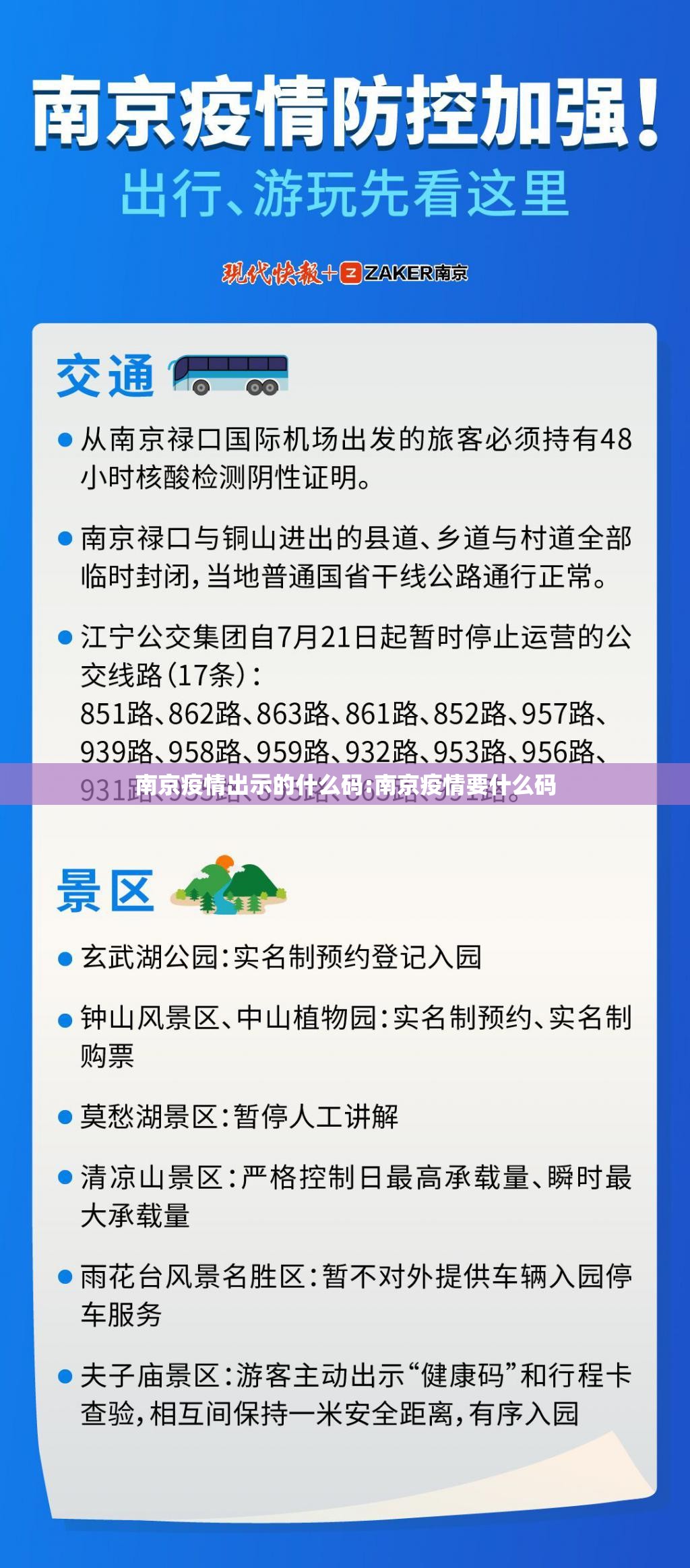

南京疫情的暴发源于禄口国际机场的境外输入病例泄漏,随后迅速扩散至多个省份,这一事件再次凸显了境外输入风险在Delta变异株高传染性背景下的巨大挑战,疫情发生后,江苏省和南京市迅速启动应急响应,开展大规模核酸检测、限制人员流动并调整风险等级,由于南京与上海地理相邻、经济往来密切,两地之间的人员流动频繁,上海面临着巨大的输入性风险压力。

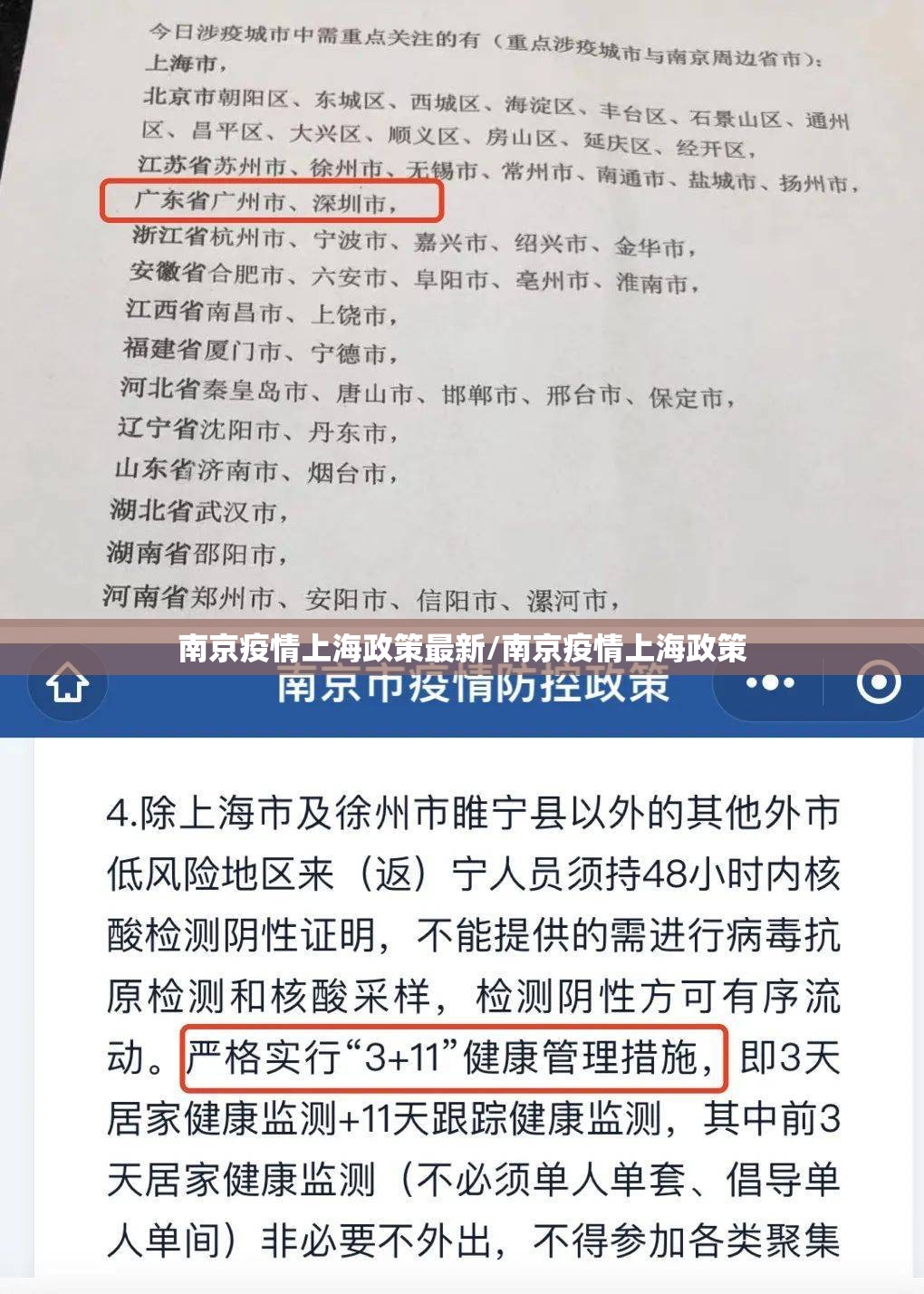

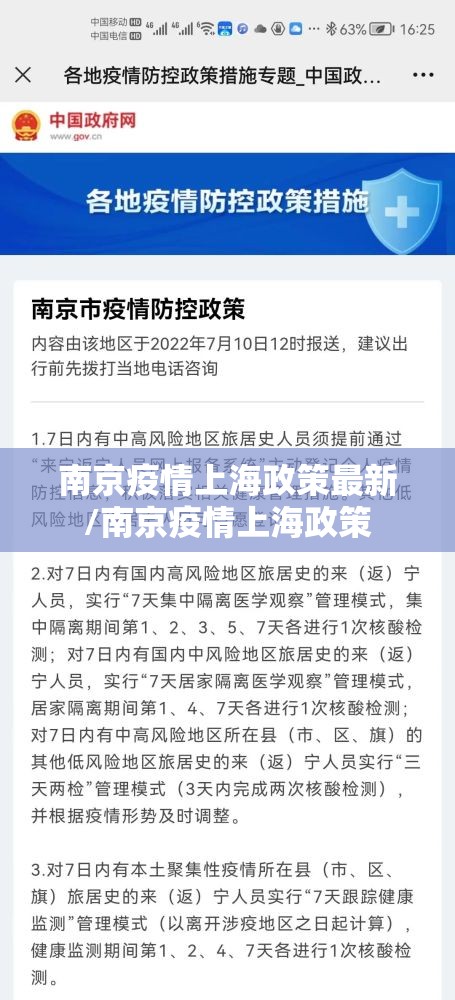

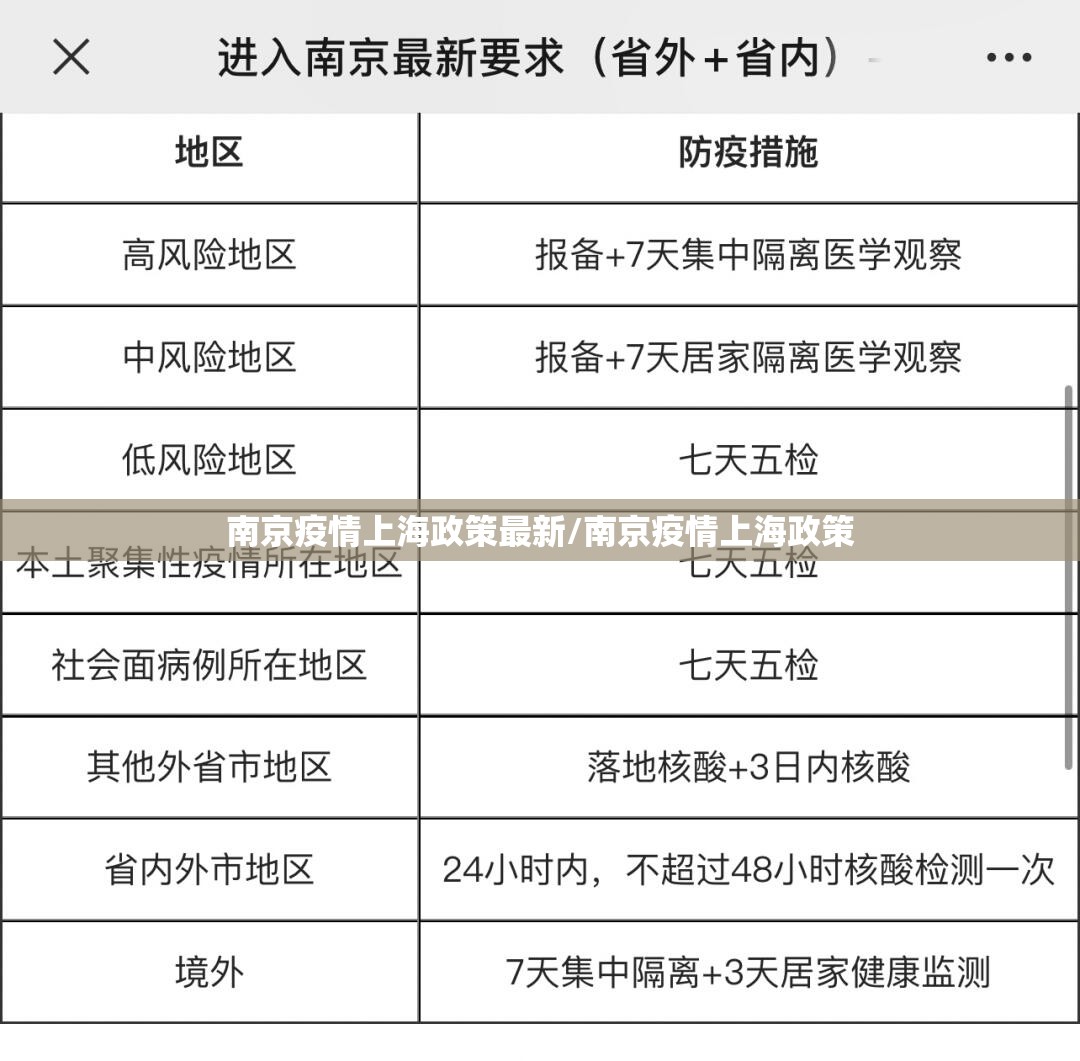

在这一背景下,上海的防疫政策显得尤为关键,上海并未采取简单的“封城”或一刀切的隔离措施,而是基于精准防控和动态管理的原则,迅速调整了相关政策,上海加强了对来自南京及中高风险地区人员的筛查和管理,要求持有48小时内核酸检测阴性证明,并实施分级分类的隔离措施,上海强化了与南京及周边地区的联防联控机制,通过数据共享和协调行动,减少疫情跨区域传播的风险。

上海的政策应对体现了其作为国际化大都市的防疫智慧:在保障经济和社会运行的同时,最大限度遏制疫情扩散,上海没有盲目扩大风险区范围,而是通过流调和大数据技术,精准锁定密切接触者和次密切接触者,实施快速隔离和检测,这种“精准防控”模式不仅降低了社会成本,也为其他城市提供了可借鉴的经验。

南京疫情也暴露了区域协同中的一些短板,尽管长三角地区已建立联防联控机制,但在信息共享、政策同步和资源调配方面仍存在一定滞后,初期两地健康码互认和检测标准的不完全统一,给跨区域通勤者带来了不便,这也提示,未来需要在更高层面推动区域防疫政策的标准化和一体化。

从更广的视角看,南京疫情和上海的政策反应反映了中国防疫策略的演进:从初期的应急式封控,到如今的精准化、科学化防控,上海作为中国开放程度最高的城市之一,其政策平衡了防疫与经济发展的需求,既未过度反应影响社会秩序,也未放松警惕导致疫情扩散,这种模式在Delta变异株带来的新挑战下,显得尤为重要。

南京疫情是一次对区域联防联控能力的压力测试,而上海的政策应对展示了大数据支持下的精准防控潜力,随着疫情发展的不确定性和变异株的潜在风险,各地需进一步强化区域协作,完善应急机制,在科学防疫中保障社会经济的稳定运行,只有通过持续优化政策,才能在抗击疫情的同时,为民众创造安全、便利的生活环境。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏