2021年7月,一场突如其来的新冠疫情打破了南京的平静,随着禄口机场疫情的扩散,一个代号——“疫情07020”悄然进入公众视野,这串看似冰冷的数字,不仅是一个行政标签,更成为一座城市应对危机的集体记忆符号,从“武汉疫情”到“北京新发地”,再到“南京禄口”,中国每一次重大公共卫生事件都被赋予特定代号,这些代号背后,隐藏着怎样的治理逻辑与社会叙事?南京疫情代号又折射出哪些深层启示?

疫情代号的生成逻辑:标准化与效率优先

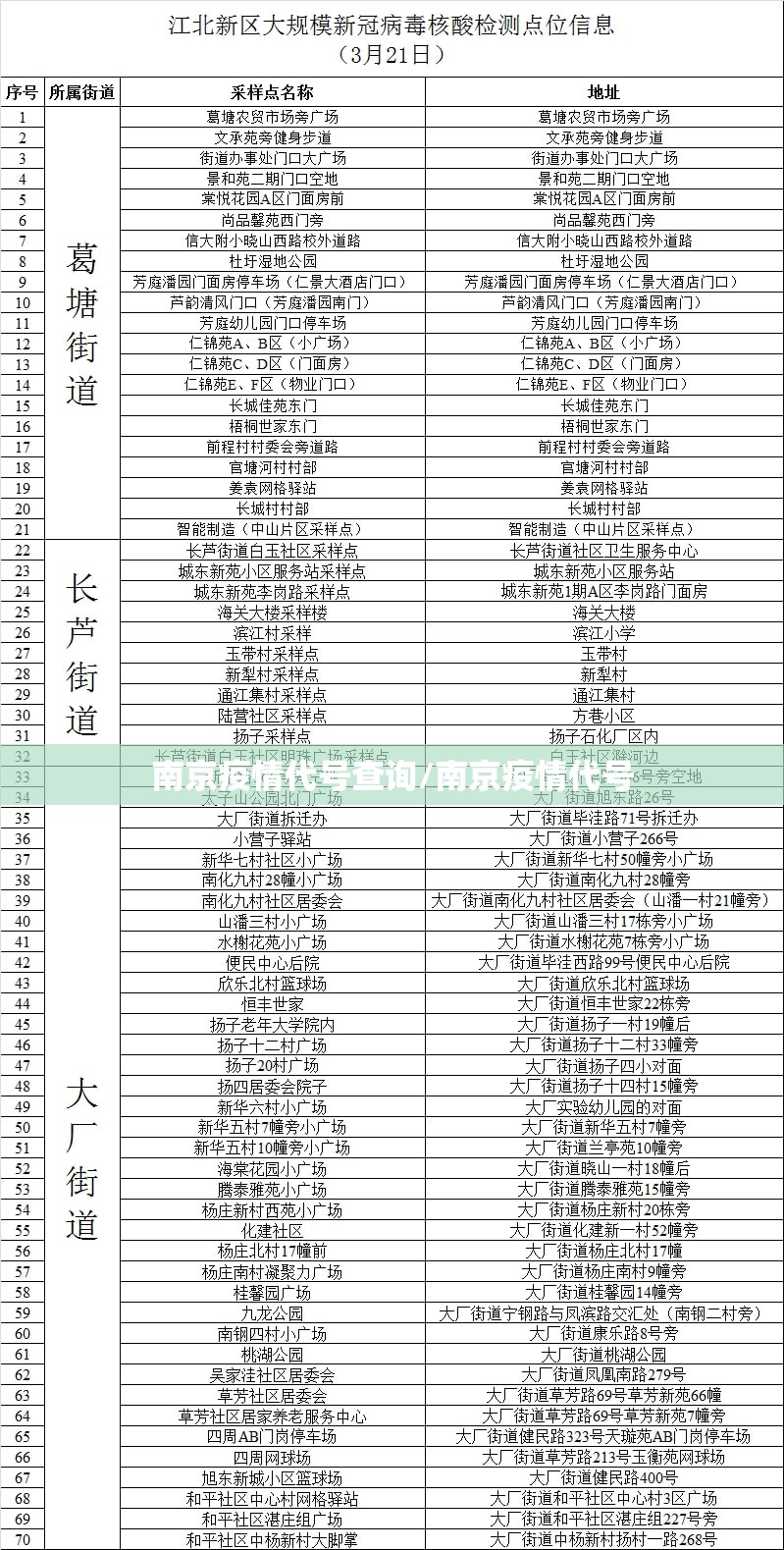

中国对突发公共卫生事件采用标准化编码体系,通常以“疫情+日期+序号”形式出现,南京疫情代号“07020”即代表2021年7月20日报告的突发疫情,这种编码方式并非随意而为,而是基于国家《突发公共卫生事件应急条例》的规范要求,通过标准化代号,政府部门能够快速建立应急响应通道,实现信息精准归集和资源调度,在南京疫情中,代号成为跨部门协作的“通行证”——从流调溯源到隔离管控,从核酸筛查到物资调配,所有指令都围绕着这个核心代号展开。

值得注意的是,代号系统还承担着去情绪化的功能,相比于“南京疫情”这类地域指向性明确的称呼,数字代号更显中立,既避免地域污名化,又减少公众恐慌,这种技术理性至上的命名方式,体现了中国应急管理体系的特点:以效率为导向,以科学为准则。

代号背后的治理转型:从被动应对到主动防御

南京疫情代号的启用过程,折射出中国防疫体系的演进轨迹,与2020年初武汉疫情时的手忙脚乱相比,南京疫情虽然初期存在漏洞,但代号的快速确立意味着应急机制已实现制度化,在代号发布后4小时内,南京市即启动全员核酸检测;24小时内完成禄口机场全面消杀;72小时建成应急隔离点,这种响应速度背后,是代号所代表的标准化流程在发挥作用。

更值得关注的是,南京疫情催生了“代号-响应”联动机制的升级,通过建立疫情代号与苏康码系统的实时关联,实现了风险区域的动态划分,每个代号对应着精确到街道的管控方案,形成“一个代号、一套预案、全域响应”的治理模式,这种精准化防控正是建立在前述数字代号系统的基础之上。

社会记忆的双重叙事:官方与民间的代号解读

尽管官方致力于保持代号的技术中性,但民间却赋予其丰富的情感内涵,在社交媒体上,“07020”不再只是冷冰冰的代码——它代表着盛夏里穿着防护服的医护人员,意味着取消的旅行计划与隔离中的家庭团聚,更关联着对禄口机场管理漏洞的质疑,这种官方叙事与民间记忆的分野,凸显了疫情代号的双重属性:既是行政工具,也是社会情感载体。

南京市民对代号的创造性解构尤为值得关注,有人将“07020”谐音为“疫情请你安宁”,有人用其创作抗疫主题的数码艺术,还有人在解除封控后发起“代号记忆收藏”活动,这些行为表明,疫情代号已超越其原始功能,成为市民构建集体记忆的媒介,正如社会学家哈布瓦赫所言:“记忆需要特定载体来实现代际传递”,南京疫情代号正是这样一个记忆锚点。

比较视野下的疫情命名政治

纵观全球疫情命名史,可见截然不同的文化逻辑,美国偏好使用希腊字母变异株命名(如Delta、Omicron),韩国采用“第n波疫情”的波浪式叙事,日本则习惯以发现地称呼(如“东京都疫情”),中国的数字代号体系看似单调,却体现了独特的治理哲学:一方面强调事件的时序性和可追溯性,另一方面规避地域标签带来的负面影响。

这种命名方式也与中国的信息发布制度密切相关,通过统一代号,确保了从中央到地方疫情数据的一致性,避免了多重命名造成的混乱,在南京疫情中,无论国务院新闻发布会还是社区通告,都坚持使用“07020”代号,这种命名统一性为信息精准传播提供了保障。

疫情代号的遗产与启示

南京疫情代号最终随着风险等级下调而退出日常话语,但其留下的治理遗产仍在持续影响后疫情时代的公共管理,2022年上海疫情采用的“清零行动”、2023年北京疫情时的“常态化防控代号”,都可以看到南京经验的影子。

更深层来看,疫情代号现象揭示了现代国家治理中的一个核心命题:如何平衡技术理性与人文关怀,数字代号提升效率的同时,也可能造成情感疏离;标准化管理有利于统筹协调,但需警惕过度工具化的倾向,理想的公共危机应对,应该是科技与人文的双轮驱动——既要有“07020”这样的高效指令系统,也要保留对个体命运的真切关怀。

南京疫情代号终将成为历史档案中的一个注脚,但其中蕴含的治理智慧与人文思考,仍值得在未来持续探讨,当下一代人翻阅这段历史时,或许会从这串数字中读懂的,不仅是一场疫情的始末,更是一个国家在危机中的成长轨迹。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏