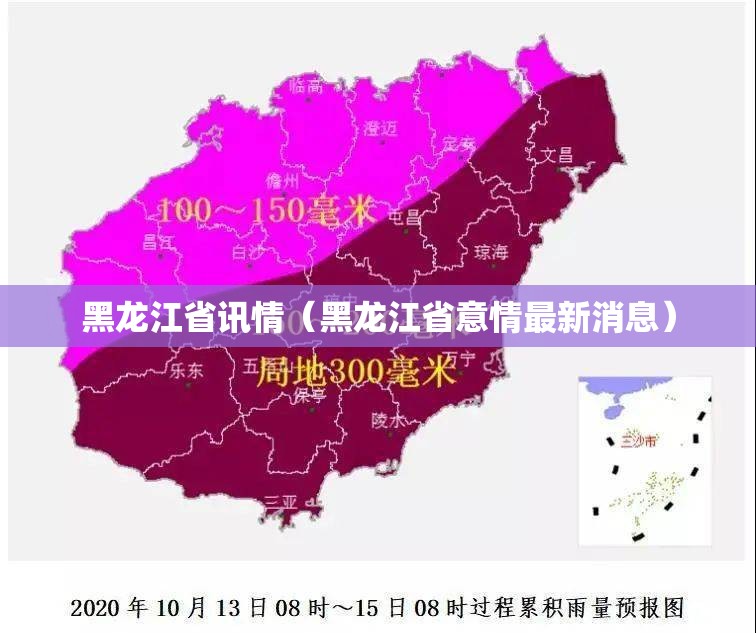

七月的黑龙江,本应是绿意盎然的季节,却不想被突如其来的洪水打乱了节奏,暴雨持续倾泻,江河水位急速上涨,多地出现严重汛情,农田被淹、道路中断、群众被困,这场自然灾害不仅考验着黑龙江的应急能力,更折射出气候变化背景下极端天气事件的频发态势,以及人类在面对自然力量时的脆弱与坚韧。

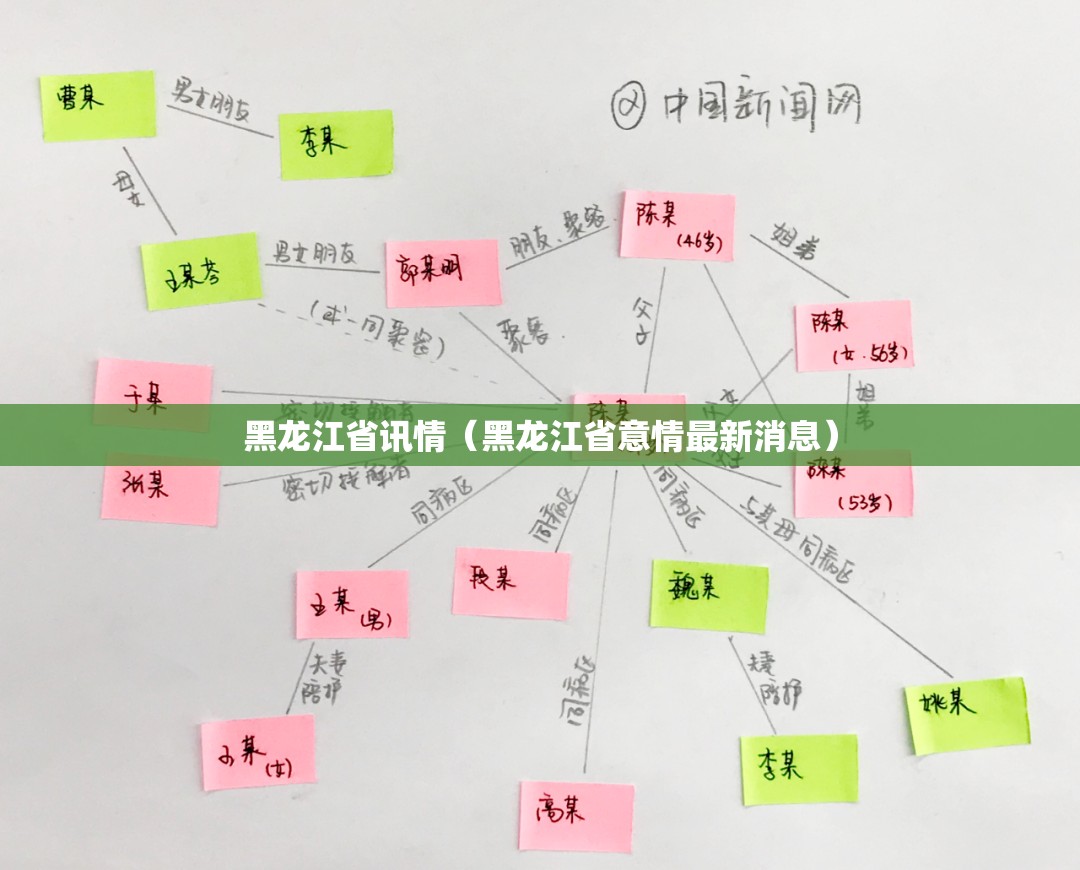

黑龙江省的汛情主要由持续强降雨引发,气象数据显示,今年夏季以来,黑龙江多地降雨量较常年同期偏多1倍以上,松花江、黑龙江干流多次超过警戒水位,洪水的肆虐导致部分村庄被围困,农田受灾面积达数十万公顷,基础设施遭到严重破坏,洪涝灾害不仅带来直接的经济损失,更对民众的生活和心理造成深远影响,许多家庭被迫转移,生计一时陷入困境。

面对严峻的汛情,黑龙江省迅速启动应急响应机制,各级政府、应急救援队伍和志愿者协同作战,日夜不停地加固堤防、转移群众、分发物资,在抗洪一线,涌现出无数感人故事:消防员冒着激流救援被困老人,村干部连续多日不眠不休组织群众撤离,普通市民自发为安置点送去食物和衣物,这种上下齐心、共克时艰的精神,成为黑龙江应对汛情的最强力量。

科技的应用也为防汛工作提供了重要支持,通过卫星遥感、水文监测系统和大数据分析,相关部门能够更加精准地预测洪峰到达时间和影响范围,为人员转移和资源调度争取宝贵时间,无人机巡查、智能通信设备等现代技术手段,在难以进入的受灾区域发挥了不可替代的作用,人防加技防的双重保障,显著提升了防汛救灾的效率和安全性。

黑龙江的汛情也暴露出一些深层次问题,部分地区的防洪基础设施仍显薄弱,河道淤积、堤防老化等问题亟待解决;极端天气事件的增加提示我们必须正视气候变化的长期影响,科学研究表明,全球变暖导致大气中水汽含量增加,极端降水事件的发生频率和强度均在上升,这意味着,未来类似黑龙江汛情的灾害可能会更加常见。

从更广阔的视角看,黑龙江汛情是中国乃至全球气候变化挑战的一个缩影,近年来,从河南暴雨到南方洪涝,极端天气事件屡屡突破历史极值,这不仅是对应急体系的考验,更是对可持续发展模式的深刻提问,如何在经济发展与生态保护之间找到平衡,如何通过绿色转型减缓气候变化,已成为摆在全社会面前的紧迫课题。

灾后重建是另一项艰巨任务,黑龙江在洪水渐退后,迅速投入恢复生产生活的工作中:抢修道路、清理淤泥、消杀防疫、修复农田,政府出台多项扶持政策,帮助受灾企业和农户渡过难关,更重要的是,这次汛情为加强防灾减灾体系建设提供了契机,许多地方开始重新评估防洪标准,规划建设更 resilient 的基础设施,推动基于自然的解决方案,如恢复湿地、增加城市绿地等,以提升生态系统的蓄水缓冲能力。

黑龙江汛情是一面镜子,既映照出自然灾害的无情,也折射出人类社会的韧性与智慧,在这场与洪水的斗争中,无数普通人的勇敢和奉献书写了动人的篇章,而从中汲取的经验教训,也将转化为未来更好应对气候风险的基石,随着绿色发展和防灾减灾能力的不断提升,黑龙江乃至整个中国必将更加从容地面对未来的挑战,在人与自然的和谐共生中迈向可持续的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏