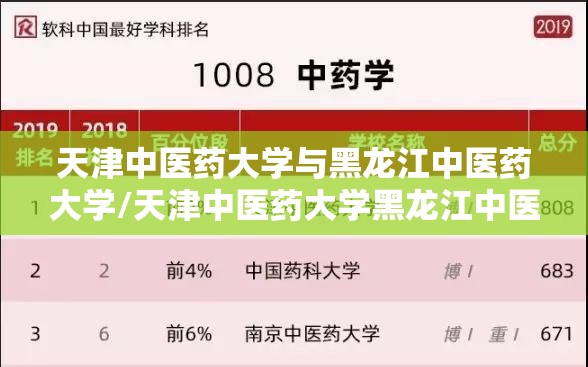

在中国中医药高等教育的地图上,天津中医药大学与黑龙江中医药大学犹如两颗璀璨的明珠,一南一北,交相辉映,它们共同承载着传承岐黄之术的使命,却又因地域文化和发展路径的差异,展现出各具特色的办学风貌,这两所中医药高等学府的发展轨迹,恰如中医阴阳平衡之道,在相互辉映中共同推动着中医药事业的现代转型与创新发展。

天津中医药大学坐落于渤海之滨,得沿海开放风气之先,学校创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,以其鲜明的科研特色和国际化办学视野著称,这里拥有首个中医内科学国家级重点学科,建立了从本科到博士后的完整人才培养体系,张伯礼院士领衔的现代中医药海河实验室,成为中医药现代化研究的重要高地,天津中医药大学凭借其地理优势和学术积淀,在中医药标准化、国际化领域取得了突破性进展,将传统医学的智慧带向世界舞台。

与之遥相呼应,黑龙江中医药大学扎根北国沃土,依托东北丰富的药材资源和独特的地域文化,开辟了寒地中医药的特色发展路径,学校创建于1959年,是国家中医临床研究基地建设单位,在北药开发、中医康复及针灸推拿等领域形成了显著优势,黑龙江中医药大学将传统中医理论与北方多发病、常见病防治相结合,发展了独具特色的“寒地中医”诊疗体系,使中医药学在北疆大地焕发出蓬勃生机。

两校虽地处不同地域,却共同秉持“传承精华、守正创新”的理念,在人才培养方面,都坚持“经典传承与临床实践并重”的教育模式,注重学生中医思维培养和临床技能训练,在科研领域,两校均致力于中医药现代化研究,天津中医药大学强于中药质量控制和新药研发,黑龙江中医药大学长于北药资源开发和寒地疾病中医药防治研究,形成了互补共进的格局。

两校的差异与特色恰体现了中医药学科发展的多元路径,天津中医药大学依托沿海经济带的优势,更多聚焦于中医药的国际传播与现代科技融合;黑龙江中医药大学则立足东北老工业基地振兴战略,着力于区域特色中医药服务体系构建,这种差异化发展模式,丰富了中医药高等教育的内涵,为中国各地培养了大量具有地域适应性的中医药人才。

面对新时代健康中国建设的战略需求,两校共同肩负着重大使命,中医药在慢性病防治、传染病防控、人口老龄化健康服务等方面的优势日益凸显,这对中医药人才培养提出了更高要求,天津中医药大学与黑龙江中医药大学不约而同地加强了中西医结合教育,推进学科交叉融合,培养既掌握传统中医精髓又具备现代医学视野的复合型人才。

两校的发展历程印证了一个道理:中医药学的生命力在于传承与创新的统一,一方面要深入挖掘中医经典精髓,保持中医特色和优势;另一方面要运用现代科学技术和方法,推动中医药现代化、产业化,唯有如此,中医药学才能在新时代焕发更加绚丽的光彩。

天津中医药大学与黑龙江中医药大学,一南一北,如同中医药事业发展的双翼,共同助力中国传统医学的振兴,它们的办学实践表明,中医药高等教育必须扎根中国大地,因地制宜,特色发展,同时又要开放包容,互学互鉴,在建设健康中国的征程中,这两所中医药高等学府必将继续发挥各自优势,为促进中医药传承创新发展、服务人类健康事业作出更大贡献。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏