上海疫情牵动着全国人民的心,作为长三角地区的重要城市,合肥在面对上海疫情时,展现出了高度的责任感和人文关怀,合肥对上海疫情政策的响应,不仅体现了地方政府的快速决策能力,更凸显了区域协同抗疫的重要性,本文将深入探讨合肥在应对上海疫情方面的政策措施、实施效果以及背后的社会意义,旨在展示合肥在这场抗疫斗争中的积极角色。

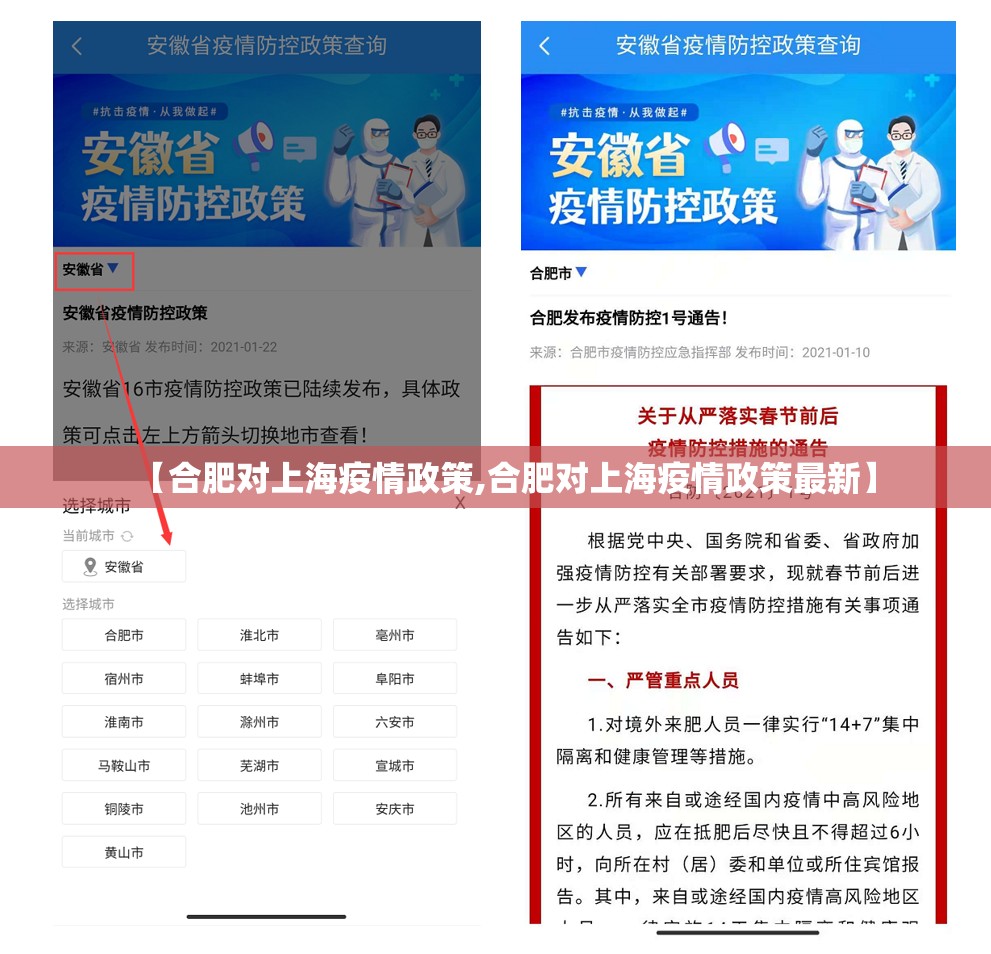

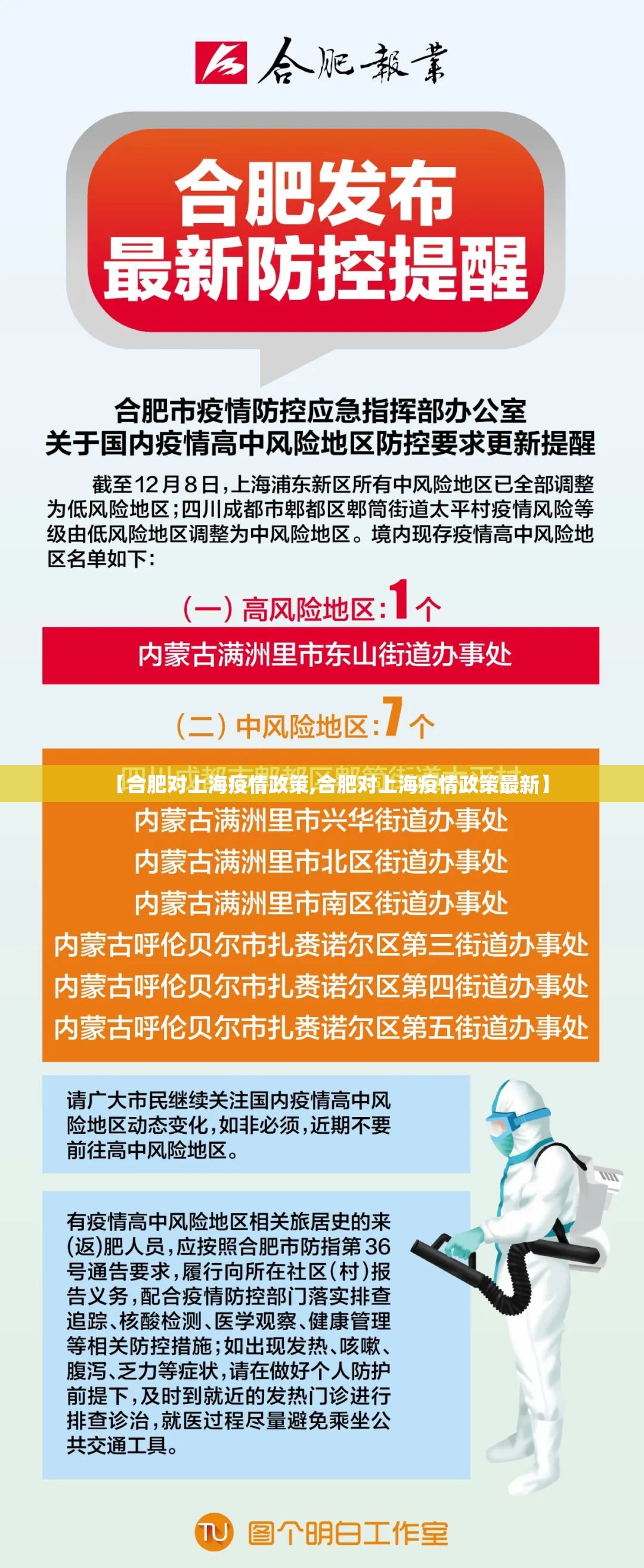

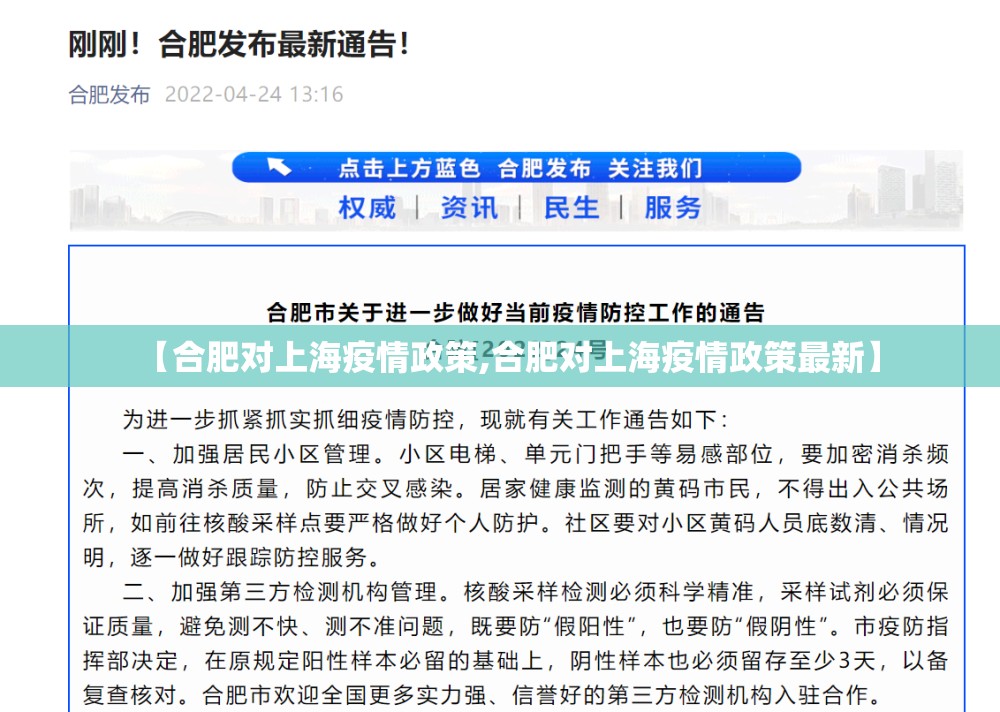

合肥在政策层面迅速响应,制定了一系列针对上海疫情的支持措施,上海作为中国经济中心,疫情爆发后,大量人员流动可能带来输入性风险,合肥市政府及时出台政策,强化对来自上海人员的健康管理,包括核酸检测、隔离观察和健康码核验等,合肥要求所有从上海来肥的人员提供48小时内核酸检测阴性证明,并实施“7天居家隔离+7天健康监测”的措施,以确保疫情不扩散,合肥还加强了对上海返肥学生的关怀,提供专门的隔离点和心理支持服务,这些政策既严格又人性化,体现了合肥在防控疫情的同时,不忘人文关怀。

合肥在资源调配方面表现出色,积极支援上海抗疫,合肥与上海同属长三角城市群,两地经济、人员往来密切,在上海疫情严峻时期,合肥迅速组织医疗队伍和物资支援,合肥市卫健委派遣多批医疗队前往上海,协助开展核酸检测和医疗救治工作,合肥还向上海捐赠了大量医疗物资,如口罩、防护服和呼吸机等,这些行动不仅缓解了上海的压力,也强化了区域协同抗疫的机制,合肥的这种“一方有难,八方支援”的精神,赢得了社会各界的赞誉,并促进了长三角一体化进程中的公共卫生合作。

合肥的政策实施注重科学性和灵活性,避免了“一刀切”的弊端,在应对上海疫情时,合肥没有简单地采取封闭或限制措施,而是基于大数据和流行病学调查,实施精准防控,合肥利用健康码和行程码系统,对来自上海的人员进行分级管理:高风险区域人员实行严格隔离,低风险区域人员则简化流程,确保不影响正常生活和经济活动,这种差异化政策减少了社会成本,避免了过度防控带来的经济停滞问题,合肥还加强了对本地市民的宣传教育,提高公众的防疫意识,形成了政府与市民共同抗疫的良好局面。

合肥对上海疫情政策的响应,还反映了城市治理能力的提升,疫情是一场大考,考验着地方政府的应急管理、公共服务和社会协调能力,合肥通过这次应对,展示了其高效的组织能力和创新精神,合肥开发区利用科技优势,开发了智能防疫平台,实时监控疫情数据,优化资源分配,这种科技赋能的做法,不仅提高了防控效率,也为其他城市提供了可借鉴的经验,从长远看,合肥的这些举措有助于构建更加 resilient(韧性)的城市体系,应对未来可能的公共卫生危机。

合肥的政策背后蕴含着深刻的社会意义,它不仅是技术层面的应对,更是情感上的支持,合肥市民通过社交媒体表达对上海的关心,许多社区自发组织捐款捐物活动,这种自发性的社会动员,体现了中华民族团结互助的传统美德,合肥对上海疫情政策的温暖回应,强化了城市间的纽带,促进了区域共同体的形成,在全球化背景下,这种区域协同抗疫模式,为全球公共卫生治理提供了中国方案。

合肥对上海疫情政策的响应是一个多维度、多层次的过程,涉及政策制定、资源调配、科学防控和社会参与,它不仅有效控制了疫情风险,还彰显了合肥作为现代化城市的温度与担当,随着疫情形势的变化,合肥应继续优化政策,加强区域合作,为构建人类卫生健康共同体贡献力量,通过这次抗疫,合肥再次证明:在危机面前,城市间的协作与人文关怀,才是战胜挑战的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏